令和7年11月10日(月)・11日(火)に、沖縄県立球陽高等学校の2年生、2クラス計80名を国際農林水産業研究センター(JIRCAS)に迎え、「未来科学人材アカデミー」第17・18回講座を開催しました。同校では、理数科の授業の一環として、課題解決力をもつ人材育成を目的とし、科学的かつ国際的な視野を学ぶための研修旅行を実施しています。この研修旅行の訪問先の一つとして、昨年に続き、JIRCASを選んでいただきました。

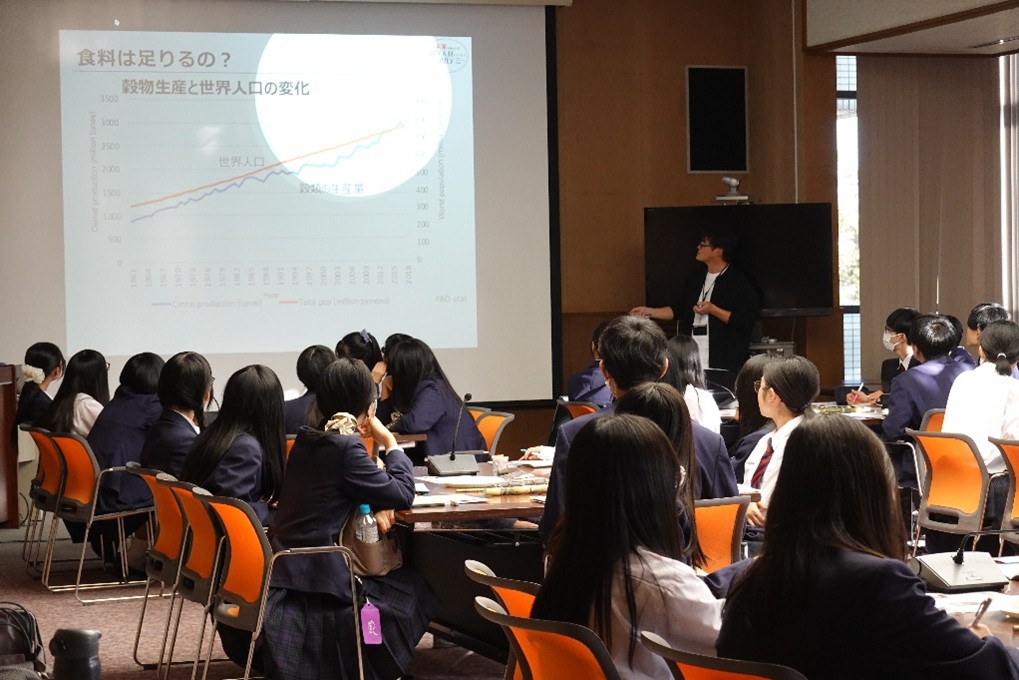

講座の冒頭では、JIRCASの研究活動や国際共同研究の概要を紹介し、世界各国のパートナーと協力して進める農林水産分野の研究が、日本に住む私たちの食や生活にどのように貢献しているかを説明しました。特に、日本の食料生産の現状や国際的な食料生産・流通にも焦点を当て、日本が開発途上国での研究や技術開発への協力を進める意義について、生徒自身が考える機会を提供しました。また、現在、問題解決に対応できる人材として強く求められている、グローバル人材・科学技術イノベーション(STI)人材についても説明しました。

続いて、石垣市にある熱帯・島嶼研究拠点の寺島義文主任研究員が、自身が進めるサトウキビの研究についての講義を行いました。寺島主任研究員は、自身が研究者になった動機やサトウキビの研究を始めたきっかけ、海外にでて野生のサトウキビに出会ったときの驚きなどを、写真や逸話を豊富に交えて紹介しました。また、白砂糖と黒糖、和三盆の試食も行われ、試食を通じて砂糖の種類や特徴、そしてその製造過程についての理解を深めました。

講義では、奴隷貿易や人頭税などのサトウキビにまつわる負の歴史にも触れつつ、現在の社会で果たしている重要な役割や、バイオ燃料やプラスチック原料などへの活用など、世界の食料・エネルギー生産に貢献できるサトウキビの未来の可能性についても紹介しました。そして、この未来の可能性をさらに切り開く研究として寺島主任研究員が進めている、優れた形質を持つ野生種や近縁種との交雑を利用し、新しい特性を持つ優れたサトウキビ品種を作る取り組みについて説明しました。

特に、サトウキビ生産では、光合成によって作られるショ糖が島外に持ち出される主成分であり、窒素やリンなどの肥料成分はそのほとんどが副産物として島内に残ることを説明しました。この特徴を上手に利用することで、島嶼での限られた資源を活用した持続的なサトウキビ生産を可能にするシステムを作り上げたい!という寺島主任研究員のサトウキビ研究への熱意に、生徒たちは圧倒されていました。講義後の質疑応答では、生徒からの鋭い質問に、寺島主任研究員が驚く場面も見られ、非常にインタラクティブな活発なやりとりが行われました。

今回の訪問を通じて、生徒たちは科学の可能性、研究の社会的意義、そして国際協力の重要性について理解を深め、自身の進路や将来の目標について考える貴重な機会となりました。今後も、未来の科学人材の育成に向けて、研究現場に直接触れる機会を提供し、科学技術への関心をさらに高める取り組みを続けていきます。