令和7年9月25日(木)、国際農研(JIRCAS)は未来科学人材アカデミーの第11回講座をオンライン形式で開催しました。今回の講座には、愛知県立明和高等学校附属中学校の中学1年生99名が参加し、「生物観察に必要な知識と探究活動につなげていく視点」をテーマに講義が行われました。

同校では現在、「三河湾干潟に繋がる」をテーマに、愛知県全体の環境問題や蒲郡・三河湾の現状を学びながら、干潟観察を通じて生物観察の基礎を身につけ、探究課題の設定に取り組むSSH活動を進めています。今回の講座はその一環として実施され、生徒たちが研究的視点を養う貴重な機会となりました。

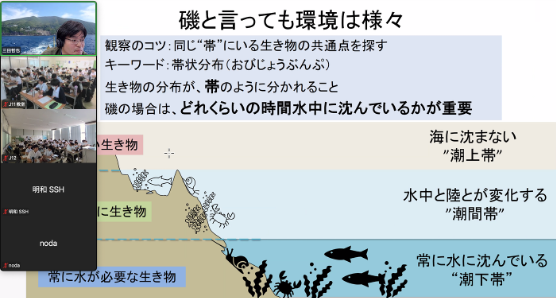

講座の冒頭では、JIRCASの概要紹介とともに、講師の三田哲也主任研究員(水産領域)が自身の研究を志したきっかけについて語りました。続いて、「磯とはどのような場所か」「どのような生き物が観察できるのか」といった基本的な知識から、磯での観察のコツや注意点、マナーについて、具体的な事例を交えて分かりやすく説明しました。

磯での観察は楽しい一方で、夢中になることで思わぬ危険が伴うこともあります。三田主任研究員は、周囲との連携や安全への配慮の重要性について、生徒たちに丁寧に伝えました。

講義はオンラインながらも、クイズ形式の質問やリアルタイムで質問を受け付けるツールを活用し、インタラクティブな授業が展開されました。生徒たちからは多くの質問が寄せられ、三田主任研究員は一つひとつ丁寧に回答しました。たとえば、「好きな海の生き物は?」という質問には、「ガザミなどの大型の甲殻類に興味がある」と笑顔で答えていました。

さらに、研究の一例として、三田主任研究員が千葉の海岸で熱帯性のオカヤドカリが多く見つかったことに興味を持ち、大学の卒業論文では野外観察を通じて地球温暖化との関係を研究したこと、そしてその研究から10年後の現在、さらに多くの地域でオカヤドカリが確認されていることなど、温暖化の影響が明確になっている事例を紹介しました。生徒たちは、さらに10年後・20年後の環境の変化を想像しながら、研究の面白さと社会的意義について理解を深めていました。

講義の終盤には、時間内に収まりきらないほど多くの質問が寄せられ、三田主任研究員はそのすべてに真摯に対応しました。このことからも、生徒たちにとって、科学的な視点を養い、探究活動への意欲を高める貴重な学びの場となったことが伺えました。

今回の講座で得た知識や視点を、10月に予定されている干潟研修に活かし、より深い探究活動へとつなげていただくことを期待しています。国際農研では、今後もこうした学びの場を提供し、未来の科学人材の育成に貢献していきたいと考えています。