Pick Up

1207. 情報溢れる社会で何を教えるか(寳川通信4)

1207. 情報溢れる社会で何を教えるか(寳川通信4)

国際農研は、大学のような研究室制度は無く、対象国で関連する課題を集結させたプロジェクト体制を横軸、7つの各専門領域(農村開発領域、社会科学領域、生物資源・利用領域、生産環境・畜産領域、林業領域、水産領域、熱帯島嶼研究拠点)を縦軸として、各研究員は両軸が交差するマトリックス制度の中で研究に従事しています。異なる専門分野に加え、対象生物種も穀物、熱帯果樹、野菜、森林、サトウキビ、牧草、海藻、家畜、昆虫、土壌動物、微生物と多様であり、かつ農産物の加工などを研究する食品系、人間や環境を対象とした社会系の研究者も豊富であり、分野にまたがる研究者も増えてきました。このように、多様な研究者の交流による学際的なアプローチで研究を実施する国内でも稀有な研究機関です。

そのような中、国際農研では若手育成型研究員を積極的に採用するとともに、JIRCASフェローや講習生制度、出前授業を始め、将来的に国際農業研究において活躍が期待される国内外の人材育成にも努めています。今回は、筆者がアウトリーチ活動として、琉球大学農学部地域農業工学科の要請を受け、バイオシステム工学コースに所属する大学3年生を対象に講義を実施したので報告します。

バイオシステム工学コースでは、数理科学、情報技術などの知識・手法を駆使し、ポストハーベストテクノロジー、農業機械、農業情報工学、生物材料工学などについて学び、食料生産から流通・加工に係わる高品質・高効率農業生産システムの開発を目指しているそうです。筆者は、農業工学ではなく栽培生理といった植物生産の専門家であるため、植物を観察するということに主眼を置きつつ、栽培生理分野で使われる計測工学的なアプローチについて解説しました。その中で、植物の示すデータのバラツキを許容する必要性、既存の装置を疑う精神や、自ら装置を作製することについて具体例を示しながら重要性を示しました。

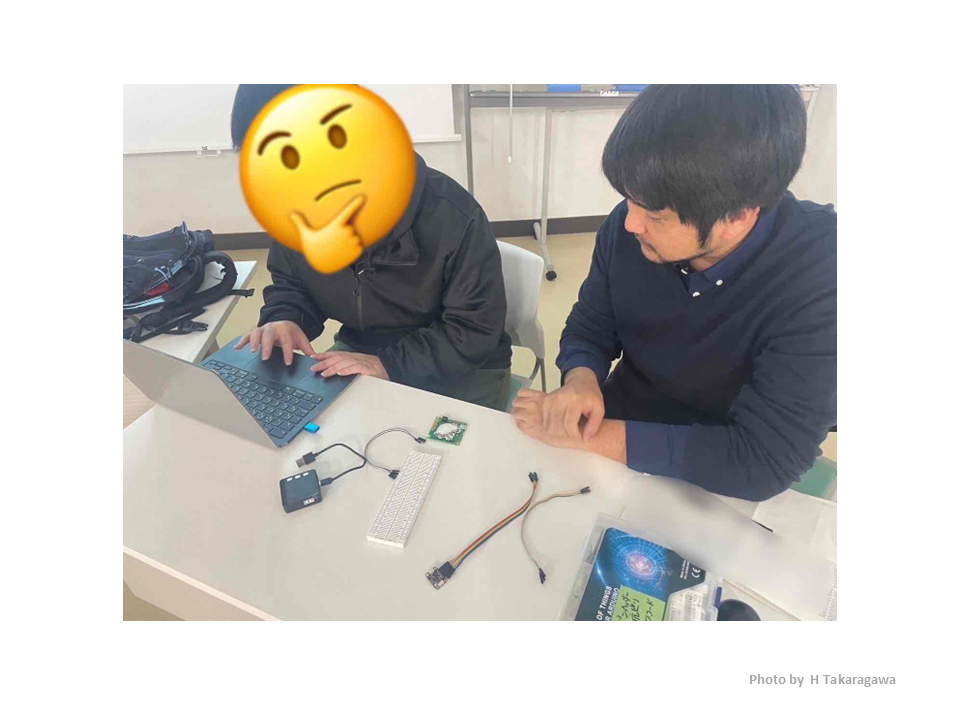

講義の最後に、演習課題として、指定のマイコンを使って各種環境計測センサーを制御するプログラミングコードを作製できるか検証しました。驚くべきことに、ほぼ全ての聴講生は、生成AIを駆使し、私の質問をそのままインプットして回答を得ていました。講義資料もタブレット上で見ながら聴講し、課題遂行もとてもスマートなやり方で感動しました。しかしながら、指定外のマイコンで上手くコード作成した器用な学生や講義後の後日に成功した学生もおりましたが、講義時間の終了までに指定のマイコンで正解のコードを作製できた方は現れませんでした。これは私の課題に仕掛けがあり、あまり普及していないマイコンを指定したため、情報が不足しており、生成AIでは正解のコードを導けなかったのです。生成AIで得たお手本コードを参考に、他のネット情報も駆使しながら試行錯誤してコード書き替えをする必要がありました。現代は情報化社会で、ありとあらゆる情報に溢れており、生成AIという便利なアプリケーションも発達しています。そのような中で、社会から出された課題を解決するために大事なのは、情報を取捨選択する能力、検索のための文章能力、実践力・修正力(トライ&エラー)になると思います。今回の講義が学生さんにとってそのようなことを考えるきっかけになれば幸いです。

(文責:熱帯・島嶼研究拠点 寳川拓生)