Pick Up

1378. 海上の道と技術普及(寳川通信10)

1378. 海上の道と技術普及(寳川通信10)

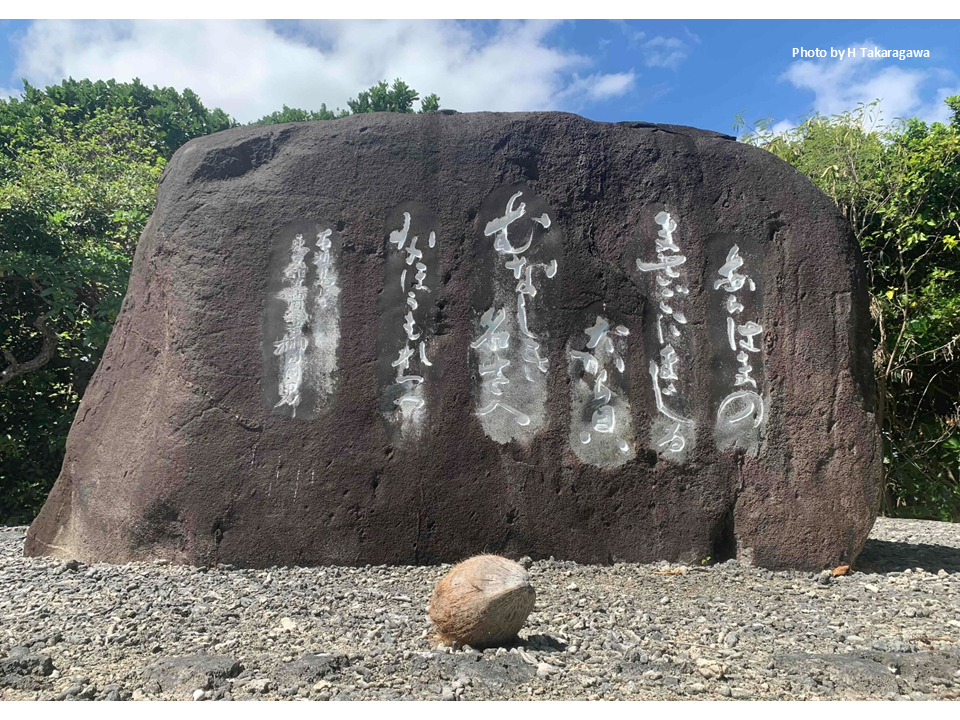

日本の民俗学を築いた柳田國男は、明治から昭和にかけて、南西諸島を含む日本の各地を訪れ、日本人は何なのか、どこから来たかを主題とし、民俗収集・記録を行いました。愛知県の渥美半島の先にある伊良湖岬に流れ着いた椰子の実を見て、風や海流と人間の渡来について考察し、その話を参考に島崎藤村の詩「椰子の実」が生まれたことは有名です。熱帯・島嶼研究拠点のある石垣島にも、柳田の痕跡が残っています(※写真は渡来を記念した歌碑。椰子の実はたまたま拾ったので置いてみた)。石垣島を含む八重山や南西諸島は、柳田の著作「海南小記」「海上の道」の主舞台であり、比較的手付かずの当時の農山漁村は貴重な研究フィールドでした(※日本の原郷としてだけでなく、その独自性にも注目していました)。特に、石垣島などの南西諸島で見られるタカラガイの価値に着目し、人間はタカラガイを求めて海を渡ったと考えました。また、稲作文化を調査する中で、イネ籾が流れ着くだけでは文化として成り立たず、栽培・土木技術や儀式・信仰を伴って伝播している点に着目し、日本人が海を渡ってきたと考察しています。現在までに柳田の仮説の多くが科学的に検証され、一部否定されていますが、フィールド研究の持つストーリー性とフィールド調査に基づく仮説の重要性を示し続けた功績は大きいと思います。また、イネ籾と栽培技術の伝播といった考察は、技術開発と普及(社会実装)を志す研究に気づきを与えるかもしれません。

海外で食べる果実等の日本品種が日本で生産されたものと別の風味を示すのは、栽培技術が異なるからであり、現地に則した技術改良がなされていないことも考えられます。沖縄のマンゴー栽培技術と宮崎のそれがそれぞれ異なっているのも同じかもしれません。日本の穀類、イモ類、果樹類はよくブランド化され、他品種との棲み分けが良くなされている印象があり、品種ごとの栽培技術もパッケージ化されて地域に普及されることが多いです。一方、サトウキビでは、品種と栽培技術のパッケージ化は十分に進められておらず、種苗増殖や普及に課題を抱えています。国際農研が共同育成したサトウキビ品種「はるのおうぎ」は、品種の持つ能力に加え、名前がキャッチ-であることや、「こう使ってください」という強いメッセージを込めて普及したこともあり、登録後に迅速に栽培面積を拡大しています。効率的な普及を目指すために、植物を対象とする自然科学によるアプローチだけでなく、人間を対象とする民俗学等の社会科学的アプローチ・考察も参考にしながら品種利用実態や種苗増殖等の“ポスト”育種について今後理解を深めていきたいと思います。

(文責:熱帯・島嶼研究拠点 寳川拓生)