Pick Up

1226. 気候変動が桜の開花に与える影響

1226. 気候変動が桜の開花に与える影響

気象庁によると、過去数年の東京の桜の開花日は、2021年3月 14日、2022年 3月20日、2023年 3月14日、2024年 3月29日であり、2025年は 3月24日と昨年より5日早く、平年並みの開花となりました。

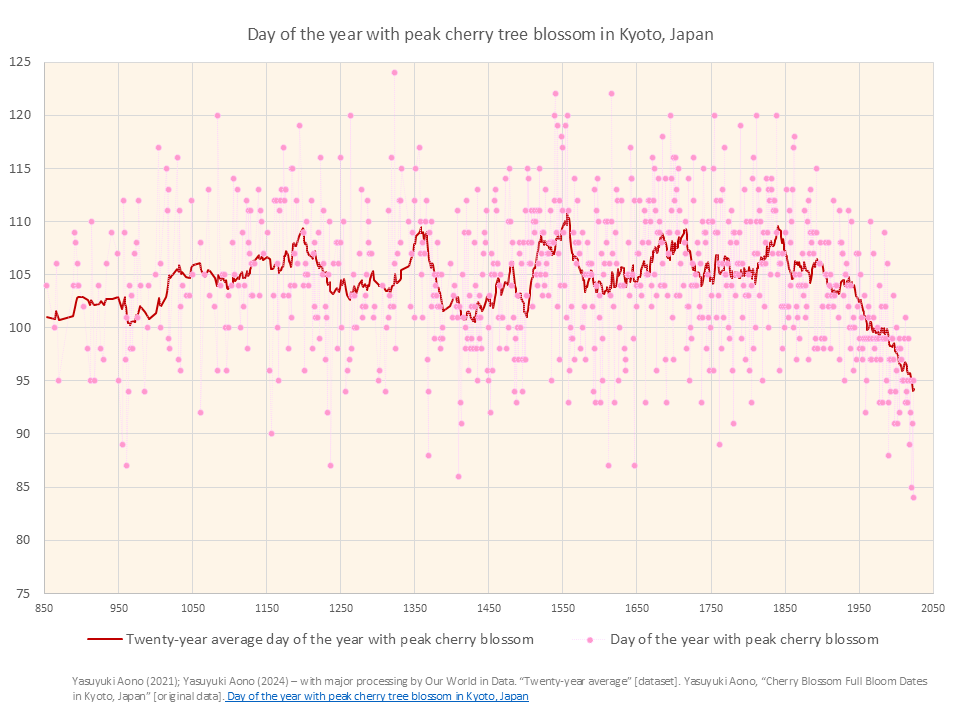

京都の桜の開花のピークは9世紀から花見の宴が開かれた日や満開のその他の観察日として日記や年代記に記録されており、長期的な気候変化を示す代理指標と考えられています。都市化と気候変動による気温上昇の複合的な影響により、20世紀初頭から開花ピークは徐々に早まっています。

種の分布限界で観察される開花季節の長期記録は、気候変動が開花季節に与える影響を理解し、開花予測モデルを開発するのに役立ちます。特に温帯地域では、開花のタイミングは、自発休眠解除のための寒冷曝露(低温要求性)と花芽の成長のための熱要求性のバランスによって決まるとされています。一方、昨年のような異常な暖冬や、今年のように日々の気温変動が大きい気象条件が常態化すると、桜の開花予測も難しくなっていくかもしれません。

気候変動が桜の開花フェノロジーに与える影響を明らかにするため、1948年から2024年にかけて八丈島で自発休眠打破に必要な寒冷曝露(低温要求量)と芽生長に必要な熱要求量の関係を調べた研究によると、寒冷曝露と熱要求量の間には、線形または対数線形関数で近似される有意な関係がありました。寒冷曝露量の少ない年には、より高い熱要求量に応じて開花開始日が例年より大幅に遅れました。

2023~24年の日本の暖冬(1991~2020年の気候平年より1.0~1.6℃高い)では、満開域の南限に位置する八丈島のソメイヨシノ(Cerasus ×yedoensis)の開花初日(4月15日)が、驚くべきことに、八丈島の北北東約860kmに位置する青森の開花初日と同じでした。この同等性は、2つの気候間の寒冷暴露と熱要求のバランスの違いによるものかもしれません。

さらに、将来の温暖化下での開花フェノロジーモデルは、寒冷暴露が不十分なため、ソメイヨシノは分布南限で開花しなくなる可能性を示しています。これらの結果は、自発休眠解除から芽の成長への移行期間と熱要求量は寒さへの曝露の程度に依存する可能性が高いことを示し、そのため、温暖化によりソメイヨシノの分布南限での開花日が遅れたり、開花が妨げられたりする可能性があります。

今後、年間の気温変化パターンに応じた寒冷曝露と熱要求量のバランスの変動が、ソメイヨシノの分布域における開花開始日を大きく変える可能性が高いことを示唆しています。

(参考文献)

Shin, N., Saitoh, T.M., Takasu, H. et al. Influence of climate change on flowering phenology of Yoshino cherry at its southern distribution limit. Int J Biometeorol 69, 275–279 (2025). https://doi.org/10.1007/s00484-024-02797-0

(文責:情報プログラム 飯山みゆき)