Pick Up

1166. 雪氷圏が直面する変化

1166. 雪氷圏が直面する変化

気象庁によると、週末の12月22日(日)から23日(月)頃にかけて冬型の気圧配置が強まり、全国的に強い寒気が流れ込み、東日本から西日本の日本海側では、山地を中心に警報級の大雪の可能性が発表され、この寒さはクリスマス寒波とも称されました。

雪には、地球の気候システムに影響を与える3つの主要な特性があるとされます。まず、その白い色です。雪は太陽放射を大気に反射するため、地球の温暖化が制限されます。次に、雪は氷と空気で構成されているため、優れた断熱特性があります。雪で覆われると地面が断熱され、土壌中の物質・生物が気温上昇から保護されます。そして最後に、雪解け水は自然界の水循環に影響を与えます。

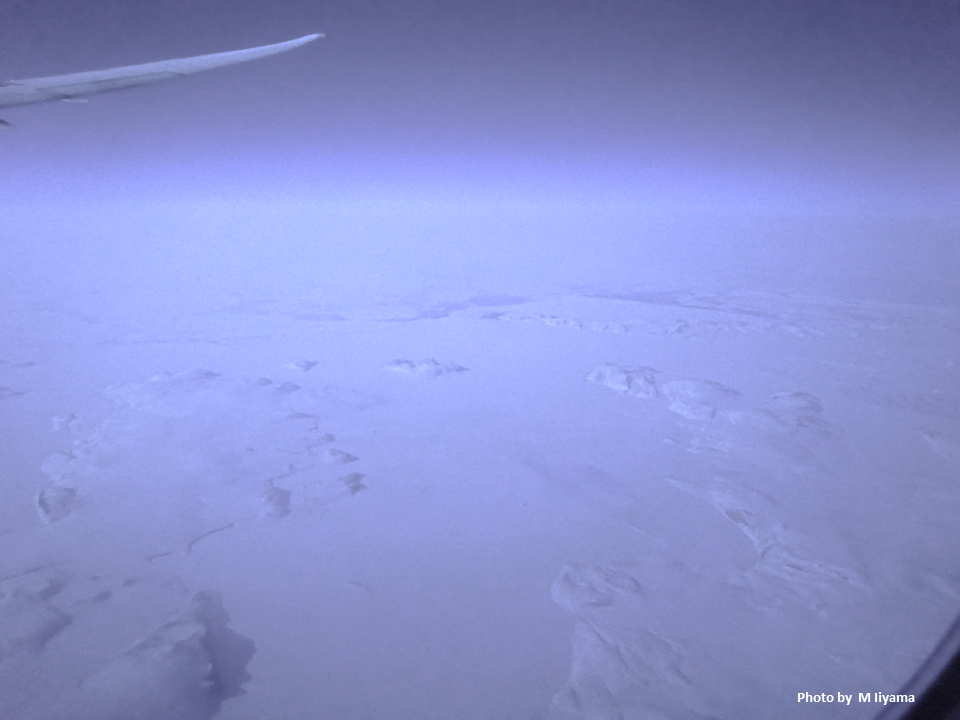

そんな雪と氷におおわれるのが雪氷圏(cryosphere)ですが、山火事の増加、ツンドラの緑化、冬季の降水量の増加など、気候変動の影響のもとで劇的な変化に見舞われています。一連の科学的知見は、「気候システムの炭鉱のカナリア」と表現されている雪氷圏の直面する現象について警鐘を鳴らしています。グリーンランドと南極氷床の融解が重要な海流を遅らせることで、北ヨーロッパの気温が大幅に下がり、米国東海岸沿いの海面上昇が大きくなる可能性について、科学的なコンセンサスが高まっています。世界の穀倉地帯における大幅な気温・気象変化の可能性は、世界食料安全保障の面からも懸念されています。

氷河融解の加速は、氷が解け地面が露出し太陽光反射が減少することで加速度的な気温上昇をもたらすアイス・アルベド・フィードバック (Ice-albedo feedback)を通じて地球温暖化を増幅することが懸念されています。 グリーンランドや南極氷床の海氷融解は、永久凍土の融解、北極海氷床の融解、アマゾン森林破壊、とならび、気候変動議論において、地球が次第に不可逆性を伴うような大規模な変化を伴う転換点(tipping point-:温室効果ガスなどの変化が少しずつ蓄積していった結果、ある時点を境に劇的な変化を起こす現象)をもたらしうる重大な生態系システム攪乱の一つとされています。

科学者の間では、転換点に達することで、異常気象といった気候の緊急事態にとどまらず、ドミノ倒し的に不測の事態が制御不可能になる地球の緊急事態に陥る危機が懸念されています。科学に基づき温室効果ガス排出を抑制していくためのアクションと社会変化の緊急性が求められています。

(文責:情報プログラム 飯山みゆき)