Pick Up

1223. 身近で簡単な土壌分析

1223.身近で簡単な土壌分析

最近はホームセンターや100円ショップで、いろいろな種類の土が売られています。「赤玉土」「鹿沼土」「真砂土」といった名前のついた土や、「○○の土」のように特定の野菜を育てるために肥料が入った土もあります。でも、外に出て足元を見てみると、名前のわからない土がたくさんありますよね。触った感じや色が違うことはわかりますが、それが植物を育てるのに良い土かどうかを見分けるのは難しいものです。

植物を育てるには、栄養が多い土が良いですが、土の中に植物に悪い病原菌がいるかもしれません。そこで、土を持ち帰って実験室で機械や薬品を使って調べることで、土が「健康」かどうかや、「どんな性質を持っているか」を知ることができます。でも、こうした実験は特別な機械や道具が必要で、簡単にはできません。そこで私は、誰でも簡単にできる土の調べ方を考えてきました。今日はそのお話をします。

土の養分をくっつける力

土には養分(肥料の成分)をくっつける力があります。この力が弱いと、せっかく肥料をあげても雨で流れてしまいます。逆にこの力が強すぎると、今度は養分が土から植物に届かなくなってしまいます。特にリンという成分は土にくっつきやすいので、どれくらいリンをくっつけるかを「リン吸着能」という指標で表します。この数値を知ることで、畑にどれだけリンをまけばよいかがわかります。でも、リン吸着能を調べるには危険な薬品や高価な機械が必要です。そこで、もっと簡単にリン吸着能を調べる方法が求められていました。

乾いた土に残る水分がカギ

植物を育てていると、水やりを忘れてしまって植物がしおれてしまったことはありませんか? そのまま放っておくと植物は枯れて、土もカラカラに乾いてしまいます。でも、実はカラカラに見える土にも、少しだけ水分が残っています。例えば、食べようとしたおせんべいが湿気でしんなりしていたことはありませんか? これは空気中の湿気がせんべいにくっつくからです。土も同じで、乾いた後でも空気中のわずかな湿気が土にくっついて残っています。この水分の量は土の種類によって違います。なぜなら、土の粒の表面には「手」のようなものがあって、この「手」が水分をつかんでいるからです。手が多い土ほど、水分が多く残ります。そして、この手はリン酸イオンが土にくっつくときにも役立っています。つまり、乾いた土に残っている水分の量を調べれば、その土のリン吸着能もわかるかもしれません。

湿度の影響をどうするか?

ところが、ここで問題がありました。土に残っている水分を測るたびに、少しずつ値が違ってしまったのです。その原因は空気の湿度でした。日本の冬は空気が乾燥していて、夏は湿気が多いですよね。梅雨の時期には洗濯物がなかなか乾かないし、おせんべいも湿ってしまいます。土も同じで、空気中の湿度が高くなると土にくっつく水分が増え、湿度が低いと水分が飛んでしまいます。これでは、リン吸着能を正しく調べることができません。そこで、空気中の湿気をコントロールして、土の水分を安定させる方法を考える必要がありました。

ヒントは「塩水」

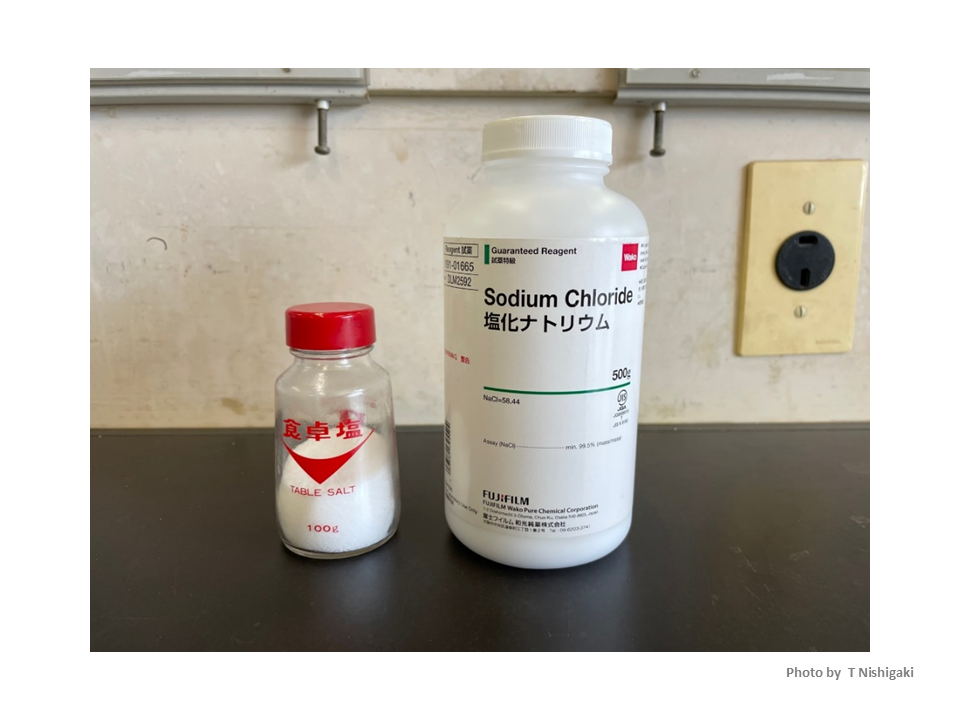

この問題を解決するヒントを、ある講演で見つけました。その講演では、植物が乾燥したときにどうしおれるかを調べる研究が紹介されていました。その中で「飽和塩溶液」を使って容器の中の湿度を一定にする方法が説明されていたのです。さらに調べてみると、食塩(塩化ナトリウム)の飽和塩溶液は、温度に関係なく湿度をほぼ一定に保てることがわかりました。食塩なら家にあるので、これを使えば簡単にできそうだと思いました。そして試行錯誤の結果、次のような方法を見つけました。

【簡単な土壌分析の方法】

1. ある程度乾かした土をタッパーやお菓子の缶などの密閉できる容器に入れる。

2. その中に飽和食塩水を入れる。(塩を水に溶かして、塩が底に少し残るくらい)

3. 1週間放置する。

これだけで、土の水分が安定します。そして、この方法で準備した土の水分量から、リン吸着能を正確に調べることができました。

誰でもできる土の調べ方

こうして、家にある食塩を使った簡単な土壌分析法が完成しました。この方法は特別な技術や機械がいらないので、道具がそろっていない国でも役に立ちます。マダガスカルではこの方法を広める取り組みをしています。また、日本でも学校の授業や夏休みの自由研究で使えるかもしれません。この方法が世界中で役に立つことを願っています。

*本記事は、広報JIRCAS記事を再掲しております。

(文責:生産環境・畜産領域 西垣智弘)