Pick Up

19. 酵母のはたらき ― 産業酵母と新産業酵母

「もし、地球上に彼女(酵母)がいなかったら・・・」この世においしいパンもビールも存在しなかったことでしょう。パンやお酒以外に、ワイン、しょうゆ、みそ、なども作られなかったはずです。我々の食生活に直接かかわる調味料や発酵食品の生産に深く貢献している微生物、それが酵母なのです。また他の微生物や細胞を培養するときの栄養源として酵母エキスや、アルコールを分解する酵素など、広い分野で利用されています。酵母はカビの仲間で、現在、2,000種ほどが酵母として同定・分類されています(1,2)。

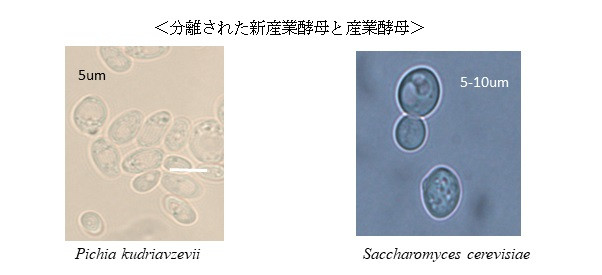

パンや酒に利用される酵母(サッカロミセス属)は子嚢菌門(しのうきんもん)という胞子を作る仲間に分類されています。サッカロミセス属に分類される酵母は「産業酵母」と呼ばれるだけでなく、科学の分野でもモデル生物として使用されてきました。1930年の中頃、ベルギービールのカールスバーグ研究所では、貧栄養条件下で培養することで、酵母に胞子を作らせることに成功しました。その後、アメリカのワシントン大学では、ある種のサッカロミセス酵母の胞子が、自分自身で接合せず胞子を維持したまま栄養増殖できる性質を有することを発見しました。この性質によって、対立する遺伝子の形質分離の解析が胞子で可能となり、遺伝学や分子生物学などの発展に大きく貢献してきました(3,4)。

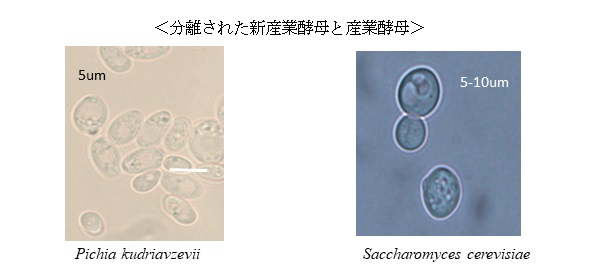

一方でサッカロミセス属以外の酵母については、現在まで約100属余りが報告されていますが、サッカロミセス酵母とは異なる機能や性質を有することが判明しています。例えば、ある酵母は耐熱性を有して40℃以上での培養発酵が可能です。分厚く堅牢な細胞壁を有し、強い酸性状況の下で生育発酵する酵母も分離されました。また、油脂生産や界面活性剤生産、生分解性プラスチック分解など、産業利用の可能性が高い酵母も多くみられることから「新産業酵母」と呼ばれ、新たな機能性や有効形質の発見が期待されています(5-7)。

国際農研ではサッカロミセス属以外のまだ実用化されていない「新産業酵母」(Pichia kudriavzebii, Kluyveromyces marxianus)を実験資材として用い、その機能性の探索と可能性について研究しています。新産業酵母の細胞壁が動物細胞の免疫活性化を促すことに着目し、酵母細胞壁による動物の免疫活性化への効果について調べています。応用分野の例として、酵母の免疫活性化作用を利用し、乳牛の乳房炎を抑制する飼料の開発があります。これまで、乳牛の乳房炎の解消には抗生物質が用いられてきましたが、抗生物質の多用による耐性菌の蔓延が脅威となっています。私たちは、将来的に抗生物質の依存度を低下させるような機能を有する栄養サプリメントの開発を目指し、新産業酵母と飼料候補資材を用いて実験およびデータ解析を進めています。

参考文献

- 一般社団法人 日本パン工業会HP (https://www.pankougyokai.or.jp)

- 遠藤力也、他(2016)生物工学会誌 第94巻 第6号 308-335.

- Saccharomyces genome data base (https://sites.google.com/site/mincyjapan/)

- 大嶋泰治(2011)生物工学会誌 第89巻 第8号 491-497

- 新産業酵母研究会HP(https://sites.google.com/site/mincyjapan/)

- Y. Murata, et al. (2015) 3(2) 201-213 AIMS Energy

- Charles O.N., et al. (2018) 67 105-112 Process Biochemistry

(文責:生物資源・利用領域 村田善則)