研究成果

AIとICP分析の融合による次世代型土壌診断技術を開発

―全波長スペクトルで幅広い土壌特性を一括・高精度で予測―

令和7年11月21日

国際農研

|

ポイント

|

概要

国際農研は、AIを活用してICP分析で得られる全波長データから多項目の土壌特性を同時に高精度で推定できる新しい土壌診断技術を開発しました。

開発途上地域を中心に食料需要が増大し、さらに気候変動の影響が加わる中で、農業現場では土壌肥沃度を適切に把握し、持続的に管理する重要性が高まっています。しかし、従来の土壌分析は複数の測定法を組み合わせる必要があり、結果が得られるまで数日から数週間を要する上、分析コストも高いため、小規模な農家やサブサハラアフリカなどでは十分に活用されていません。その結果、適切な施肥管理が困難となり、過剰施肥や養分欠乏による土壌肥沃度の低下を招き、収量や環境保全に悪影響を及ぼすことがあります。

本研究では、誘導結合プラズマ発光分光分析 (ICP-AES)1) によって得られる全波長の発光スペクトルデータをAIに学習させるという新たなアプローチを採用しました。ICP分析では通常、特定の元素に対応する限られた波長のみを利用しますが、本研究はこれまで活用されてこなかった膨大な波長データを解析対象とし、従来法で得られた分析値を教師データとして深層学習モデルを構築しました。アジア・アフリカなど7か国から収集した多様な土壌タイプや環境条件を反映した約2,000の土壌サンプルを用いることで、汎用性の高いAIモデルの開発に成功しました。

その結果、CEC (陽イオン交換容量)、交換性Ca・Mg・K・Na、pH、可給態リン、全炭素、全窒素、土壌の粒径構成など12項目を同時に高精度で予測することが可能となり、多くの項目で決定係数 (R2) が0.9以上を達成しました。分析時間を大幅に短縮しつつ、多項目を一括して診断できるこの技術は、肥料設計や圃場管理の迅速化、薬品使用の削減による環境負荷の低減、そして土壌診断インフラが未整備な地域での活用など、国内外での幅広い波及効果が期待されます。

本研究成果は、国際科学専門誌「Scientific Reports」オンライン版 (日本時間2025年11月20日) にオープンアクセスで掲載されました。

関連情報

- 予算

- 運営費交付金プロジェクト「アフリカ小規模畑作システムの安定化に資する生産性・収益性・持続性を改善する土壌・栽培管理技術の開発」

- 特許

- 特許第7464284号「プラズマ発光分光分析を用いた土壌診断方法」

発表論文

- 論文著者

- Satoshi Nakamura (中村智史), Akihiro Imaya (今矢明宏 現 : 森林総合研究所), Kenta Ikazaki (伊ヶ崎健大)

- 論文タイトル

- Deep learning using inductively coupled plasma spectroscopy spectra accurately predicts various soil physicochemical properties for soil diagnosis

- 雑誌

- Scientific Reports

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-24274-3

問合せ先など

国際農研 (茨城県つくば市) 理事長 小山修

- 研究推進責任者:

- プログラムディレクター 藤田泰成

- 研究担当者:

- 生産環境・畜産領域 プロジェクトリーダー 中村 智史

生産環境・畜産領域 主任研究員 伊ヶ崎健大 - 広報担当者:

- 情報広報室長 大森圭祐

プレス用 e-mail : koho-jircas@ml.affrc.go.jp

研究の背景

開発途上地域を中心に食料需要が増大し、さらに気候変動の影響により、農業生産の現場では土壌肥沃度を適切に把握し、持続的に管理する重要性が一層高まっています。日本では、各種分析機関や民間サービスを通じて、農家が定期的に土壌分析を依頼し、施肥設計や土壌改良に活用しています。しかし、従来の土壌分析は複数の項目をそれぞれ異なる手法で測定する必要があり、結果が得られるまでに数日から数週間を要します。そのため、費用や労力の面で負担が大きく、小規模経営体などでは十分に利用が進んでいない地域もあります。

一方、開発途上地域では分析機関そのものが存在しない場合も多く、特にサブサハラアフリカでは農家が自らの圃場の肥沃度を把握できないまま栽培を行っています。その結果、過剰施肥や養分欠乏による土壌肥沃度の低下を招き、収量の不安定化や持続可能な農業の実現を妨げています。さらに、肥料価格の高騰も重なり、農家が土壌を適切に管理することが難しく、食料安全保障の維持が大きな課題となっています。持続可能な農業を推進する上で、土壌の状態を迅速かつ正確に診断できる技術の開発が急務です。

近年、ICTやAIを活用した精密農業2) (Precision Agriculture) や農業DX3) が注目されており、その基盤として「迅速で安価な土壌診断技術」の確立が求められています。現在、近赤外や中赤外の光学センサーを用いた土壌診断法も研究されていますが、測定可能な分析項目に限りがあり、従来の化学分析法は依然として時間とコストが課題として残っています。こうした課題を解決するため、本研究ではAIを活用し、迅速かつ低コストで多項目を同時に評価できる新しい土壌分析技術の開発に取り組みました。

研究の経緯

こうした背景を踏まえ、本研究では、まずICP-AESによって得られる「膨大な波長データ」に注目しました。ICP分析は通常、特定の元素を定量するために限られた波長を選択し、検量線を作成して測定を行います。しかし、その際に取得される多数の波長データは、目的以外の情報として活用されないまま廃棄されていました。研究チームは、この未利用データの中に、土壌の化学的・物理的特性に関わる潜在的な情報が含まれている可能性があると考えました。

そこで、ICPで得られた全波長の発光スペクトルをAIに学習させるという新たなアプローチを採用しました。モデル構築にあたっては、従来法で得られた各項目の分析値を教師データとして対応付け、深層学習による高精度な予測モデルを開発しました。さらに、モデルの汎用性を高めるため、アジア・アフリカなど7か国から収集した多様な土壌タイプや環境条件を反映した1,941点の土壌サンプルを用い、大規模なデータセットを作成しました。この包括的なデータを用いることで、特定地域に偏らない汎用性の高いAIモデルを構築し、土壌の化学成分や物理特性の同時高精度予測を可能にしました。多国・多地域のデータを基盤とした本アプローチは、分析の効率化と実用性の両面で優れており、現場での即時的な土壌診断への応用可能性を示しています。

本成果の特徴

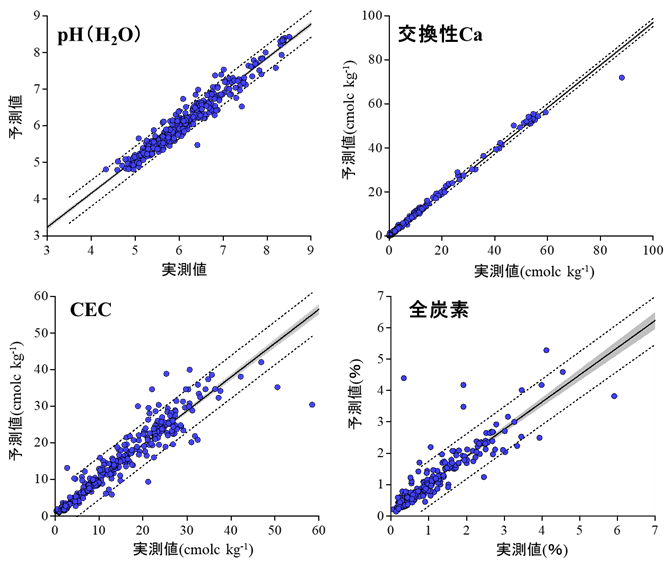

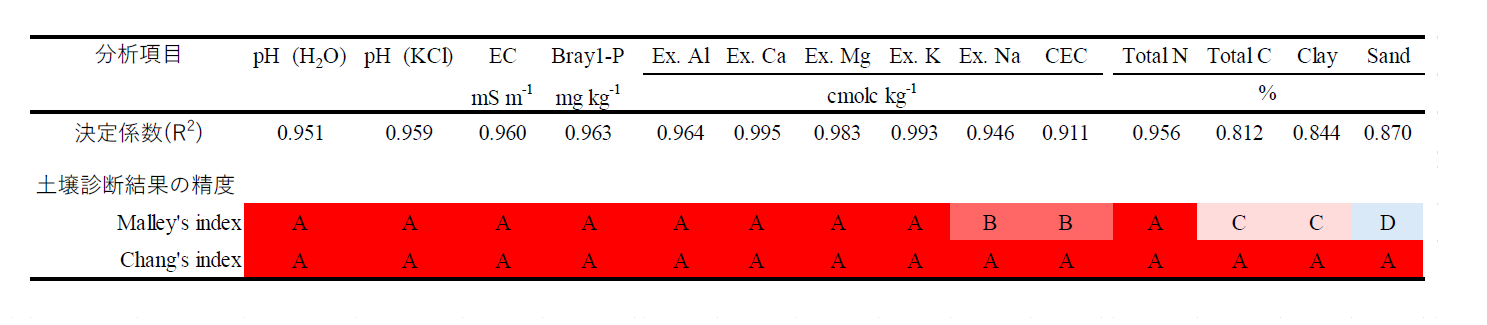

実証研究では、交換性Ca・Mg・K・Na、pH (水抽出・KCl抽出)、電気伝導度、可給態リン (Bray-1P)、交換性Al、CEC、全炭素、全窒素、粘土および砂の割合の12項目を対象に評価を行いました (図1)。試験対象とした1,941点の土壌試料について、80%の教師データと20%の検証用データにランダムに分類しました。それら80%の教師データを用いて学習を行い、得られた予測モデルによる予測値を、20%の検証データと比較することで予測精度を検証しました。その結果、多くの項目で決定係数 (R2) が0.9以上を示し、最も低い全炭素でも0.81という高い予測精度を達成しました (表1)。これらの結果は、本手法が多様な環境条件でも一定の予測性能を有することを示しており、今後のさらなるデータ拡充により、農業現場での肥料設計や圃場管理に活用できる可能性があります。

このように、本研究成果は単なる分析効率の向上にとどまらず、土壌診断の概念そのものを変革する可能性を有しています。

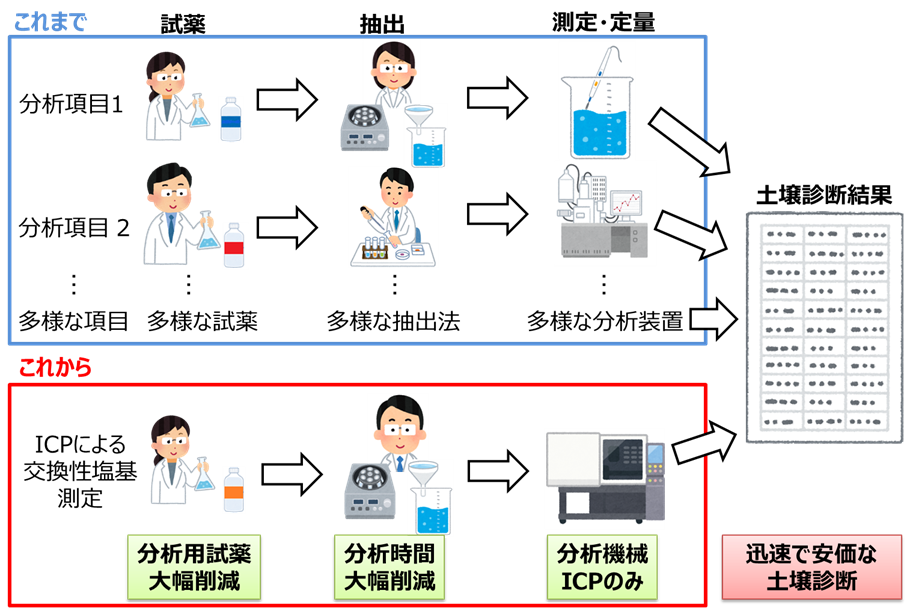

- 分析コストと時間の大幅な削減

ICP測定は通常1日で完了し、AI解析も即時に結果を出せるため、従来必要とされた数日から数週間の待機時間を大幅に短縮できます。 - 多項目の同時診断の実現

近赤外や中赤外の光学センサーでは窒素やリンなど一部の項目に限られるのに対し、本技術はCECや土壌構造など、化学的・物理的特性を含む多様な項目を同時に診断できます。 - 環境負荷の低減

分析に必要な薬品や資材を最少化することで、水質汚染や温室効果ガス排出の抑制に寄与します。 - グローバルな適用可能性

土壌診断インフラが十分でない開発途上地域でも活用でき、農業生産性の向上と食料安全保障の強化に貢献します。 - 農業DX基盤の形成

データの蓄積と解析を通じて、地域別の土壌特性マップ作成やAIによる作物適地判定など、データ駆動型の農業技術発展を支える基盤の構築が期待されます。

これらの特徴により、本技術は従来の化学分析と比べて分析時間とコストを大幅に削減しつつ、多項目かつ高精度な診断を同時に実現します (図2)。その結果、農業生産現場での実用性と効率性を飛躍的に高める革新的技術として位置づけられます。

今後の予定・期待

本研究の成果を踏まえ、今後は研究室レベルで得られた知見を、実際の農地や普及現場での実証試験へと発展させていきます。また、本研究で得られた土壌条件以外にも、その他の土壌特性値や重金属含量、マイクロプラスチックや有機フッ素化合物 (PFAS) 等の環境汚染物質の推定に適用できる可能性があると考えており、これらの推定にも取り組んでいきます。

農家や研究者が日常的に利用できる技術とするため、操作の容易さや多様な測定環境への適応性について慎重に検証を進めます。同時に、AIモデルの精度向上と構造の改良を図り、より幅広い土壌条件や作物体系に対応できるよう改良を重ねます。また、微量元素や土壌の生物性など、診断可能な項目の拡充にも取り組みます。

実用化に向けては、ICP全波長データの収集を容易にする専用ソフトウェアの開発に着手し、ICP-AESを備えた各研究機関が自ら予測モデルを構築できる体制の整備を進めます。さらに、普及機関や民間分析機関との連携を強化し、国内外で活用可能な土壌診断ネットワークの構築を目指します。

これらの取り組みにより、肥料コストの削減、収量の安定化、環境負荷の低減といった具体的成果が期待されます。長期的には、国内のみならず、土壌診断インフラが未整備な開発途上地域への技術普及を通じて、持続可能な農業の推進に大きく貢献することを目指しています。

用語の解説

- 1) 誘導結合型プラズマ発光分光分析 (ICP-AES)

- 液体試料を高温のプラズマに噴霧し、各元素が発する光の波長 (色) から元素の種類を特定し、光の強度から含有量を測定する分析手法です。土壌分析においては、抽出液中の元素濃度を測定するための一般的な方法として広く利用されています。

- 2) 精密農業

- 農地全体を平均的に管理する従来型農法とは異なり、農地内の空間的なばらつきや環境条件の差を把握し、それに基づいてきめ細かく管理を行う手法です。これにより、土壌肥沃度の維持や資源管理の最適化、作物生産性の向上を実現することを目的としています。

- 3) 農業DX

- AI (人工知能)、IoT、ロボット、ドローンなどのデジタル技術を農業分野全般に活用し、生産から流通・販売・消費まであらゆるプロセスを変革する取り組みです。これにより、生産性の向上、品質の安定、コスト削減に加え、持続可能な農業の実現と食の安全・安定供給への貢献が期待されています。

研究担当者の声

生産環境・畜産領域

プロジェクトリーダー 中村智史

土壌診断に必要な各種の分析は、費用も高い上に、とても時間がかかります。アフリカの農家にとって土壌診断に基づく農業の実施は、その費用面での問題により困難な状況です。この研究の成果がより安価で迅速な土壌診断技術としてアフリカ等の農家に利用され、より効率的な農業が実施されることを期待します。

図1 本法による土壌診断と実測値の関係 (一例)

通常ICPで測定しない項目 (pH、CEC、全炭素) も高精度で予測されています。

表1 本法により予測した土壌診断項目の精度

Malleyら (2004年) の分類

A : 優秀 (Excellent)、B : 成功 (Successful)、C : やや成功 (Moderately Successful)、D : やや有用 (Moderately Useful)、E : スクリーニング (Screening)

Changら (2001年) の分類

A : 成功 (Successful)、B : 可能性あり (Possibility)、C : 有用でない (ot Useful)