サトウキビ野生種データベースについて

JIRCAS-サトウキビ野生種データベースにようこそ

JIRCAS-サトウキビ野生種データベースは、国際農林水産業研究センター(国際農研)のサトウキビプロジェクトにおいて、国際農研とコンケン畑作物研究センター(KKFCRC)が共同で収集した、タイのサトウキビ野生種の形態特性や農業特性の情報を掲載しています。サトウキビ野生種は、サトウキビの育種素材として非常に魅力的な特徴を具えていますが、効果的な利用に必要な基礎情報が不足しています。本データベースは、タイに存在するサトウキビ野生種遺伝資源の多様な基礎情報を提供することで、タイはもとより、世界的な遺伝資源利用の促進に貢献することを目的として作成しました。

サトウキビ野生種とは?

サトウキビ野生種(S. spontaneum)は、現在利用されている栽培種(S. officinarum)の祖先種のひとつであり、アジア、アフリカ、太平洋諸島(南緯8度から北緯40度)の熱帯・亜熱帯地域に生育しています。干ばつ、湿地での湛水、海に近い高塩分条件など、さまざまな環境に適応します。また、熱帯の暑さから雪が降る温帯まで、さまざまな温度下で生育可能であり、海抜からヒマラヤの2700mまで生息しています [1]。

サトウキビ野生種の特徴

染色体数:サトウキビ野生種(S. spontaneum )は、高次倍数性であり、基本染色体数は8です。染色体数は2n=40から128まで大きく変動し、系統や地域によって多様な変異を示します。遺伝的な多様性が非常に高いことから、サトウキビ育種における重要な遺伝資源となっています [1]。

- Eastern グループ(2n=40~80): インド、ネパール、バングラデシュ、パキスタン、セイロン等の地域に分布。主要な染色体数は、2n=54, 60, 64, 72, 80。

- Centralグループ(2n=80-112): ミャンマー、タイ、中国、インドネシア、台湾、日本を含むアジア太平洋地域に分布。主要な染色体数は、2n=80, 96, 112。

- Westernグループ(2n=104-128): アフリカや地中海地域とアフガニスタンを含む地域に分布。 主要な染色体数は2n=112, 120, 128。

生育特性:茎が短く叢生するタイプから、高さ5メートルを超える大きな茎を持つタイプまで様々なタイプが存在。茎の直径は3~15mm。葉の幅は中肋しかない細い葉を持つ系統から4cm程度の太い葉を持つ系統まで様々。地下茎を発達させる系統も多い [1]。

糖度:サトウキビ野生種の糖含有率は、栽培種や現在利用されている製糖用品種よりも低い。総可溶性固形分を示すBrix値は、系統や環境条件にもよるが、サトウキビ野生種では5%から15%である。対照的に、栽培種や製糖用品種のBrix値は通常15%から24%である。さらに、サトウキビ野生種の蔗汁中のスクロース含量は、通常3%から7%であり、スクロース含量が10%から14%を超えることもある栽培種や製糖用品種と比べると著しく低い。そのため、サトウキビ野生種は、砂糖生産に直接利用することは難しい [1]。

サトウキビ育種におけるさとうきび野生種の重要性

サトウキビ野生種は、収量性や耐病性、ストレスへの適応性を向上させるという点で、近代サトウキビ品種の開発に重要な役割を果たしてきました。現在利用されているサトウキビ品種のゲノムの約15~20%はサトウキビ野生種由来であると考えられています[2, 3]。しかし、サトウキビ野生種遺伝資源の遺伝的多様性は非常に高いにもかかわらず、サトウキビの育種には、極わずかな系統しか使われていません[4]。

サトウキビ産業は、砂糖のみを生産する産業から、砂糖とバイオエネルギーを生産する産業に変化してきており、将来的には、バイオ化学製品も生産するバイオリファイナリー産業へと発展すると考えられています。サトウキビ産業が将来的に成功するためには、気候変動に適応しながら、生産物である砂糖と繊維(バガス)の収量を高めつつ、環境に優しい持続的な生産を実現する必要があります。しかし、現在世界中で利用されているサトウキビ品種は、限られた親を利用して開発されてきたことから遺伝的な多様性に乏しく、育種による改良が停滞しているという問題を抱えています[5, 6]。そのため、サトウキビの糖・繊維の収量性やストレス耐性の更なる向上、持続的な生産を実現するためには、育種に利用する素材の遺伝的な多様性を拡大する必要があります [7]。サトウキビ野生種は、遺伝的に多様であり、優れた株の再生力やストレスに対する耐性など有用な特性を多く具えていることから、将来に向けたサトウキビ改良のための重要な育種素材の一つとして世界的に注目されています。

国際農研のサトウキビプロジェクトにおけるサトウキビ野生種の利用

タイのサトウキビ産業では、二酸化炭素排出量の削減に向けて、バガスを利用したバイオエネルギー生産が増加しています。また、タイで最もサトウキビ生産が盛んな東北部は、厳しい乾季の影響で株出し栽培の収量が低いことが課題となっています。国際農研とタイ農業局コンケン畑作物研究センターは、そのような課題に対応する品種を開発するため、タイに自生するサトウキビ野生種に注目し、1997年から国際共同研究を実施してきました。これまでに、タイ全土から300系統以上のサトウキビ野生種を収集・評価するとともに [8]、種間交配を利用した品種開発を実施してきました。その結果、バガスの生産性が高いサトウキビ品種「TPJ04-768」を育成するとともに [9]、2023年に同品種がタイの奨励品種「KK4」として採用されました [10]。「KK4」は、普及品種「KK3」と比べて、同程度の砂糖を生産しつつ、バガスを 1.5 倍程度多く生産できるため、食料生産と競合しないバイオエネルギーの増産が期待できます。また、株出し性が優れるため、株出し栽培の収量が低い圃場の生産性改善も期待できる品種です。

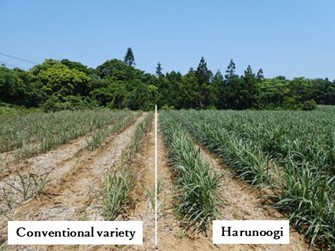

さらに、国際農研は、日本においても、サトウキビ野生種との種間交配を利用することで、製糖用品種「はるのおうぎ」を育成しました [11, 12]。同品種は、糖含有率は既存の製糖用品種と同程度でありながら、繊維分は既存品種より高い特徴を持っています。また、収穫後の株の再生が旺盛で、株出し栽培での収量が高い品種です。そのため、特に、低温がサトウキビ生産に大きな障害となる南西諸島の高緯度地域における株出し栽培において、既存品種と比較して、同程度の糖収量を維持しながら約1.5倍のバガスを生産することができます。これら種間交配を利用して開発した糖と繊維の生産性が高い品種は、将来のサトウキビ産業の発展に大きく貢献するものと期待しています。

参考文献 / Reference

- Daniels, J. and B. T. Roach. (1987) Taxonomy and Evolution. In: Sugarcane improvement through breeding, Heinz, D. J. (Ed), 7-84, Elsevier, ISBN 0444427694, Amsterdam.

- D’Hont, A. et al. (1996). Characterisation of the double genomestructure of modern sugarcane cultivars (Saccharum spp.)by molecular cytogenetics. Mol. Gen. Genet. 250:405–413. https://doi.org/10.1007/BF02174028

- Piperidis, G. et al. (2010). Molecular cyto-genetic investigation of chromosome composition and trans-mission in sugarcane. Mol. Genet. Genomics 284:65–73.https://doi.org/10.1007/s00438-010-0546-3

- Price, S. (1965). Interspecific hybridization in sugarcane breeding. Proc. Int. Soc. Sugar Cane Technol. 12:1021–1026.

- Roach, B.T. (1989a). A programme for sugarcane improvementfrom genetic diversity: Background and preliminary results.Proc. Int. Soc. Sugar Cane Technol. 11:900–909.

- Roach, B.T. (1989b). Origin and improvement of the genetic baseof sugarcane. Proc. Aust. Soc. Sugar Cane Technol. 11:34–47.

- Sugimoto, A. et al. 2011. Developing new types of sugarcane by hybridization between commercial sugarcane cultivars and wild relatives. Proc. Int. Symp. FAO RAP-NIAS. 11-24.

- Ponragdee, W. et al. (2013). New type of high yielding sugarcane with lower sugar and higher fibre content suitable for stable co-production of sugar and ethanol in Northeast Thailand. Proc. Int. Soc. Sugar Cane Technol. 28:BB17.

- JIRCAS research highlight. (2015). New sugarcane varieties using wild sugarcane and collaboratively bred in Thailand. https://www.jircas.go.jp/en/publication/research_results/2015_b10

- JIRCAS press release. (2023). Thailand approves cultivation of sugarcane variety developed by JIRCAS ― Expectations on increased bioenergy production from bagasse―. https://www.jircas.go.jp/en/release/2023/press202315

- Hattori, et al. (2019). High ratoon yield sugarcane cultivar “Harunoogi” developed for kumage region by using an interspecific hybrid between a commercial cultivar and Saccharum spontaneum L. Journal of the NARO Research and Development, 2:21-44. https://doi.org/10.24514/00003206

- JIRCAS research highlight. (2019). Harunoogi, a high ratoon yield sugarcane cultivar developed by interspecific hybridization between sugarcane and Saccharum spontanium. https://www.jircas.go.jp/en/publication/research_results/2019_b06