研究成果

農家から農家へ伝わる土壌保全技術-西アフリカで普及実態を解明

―普及員不足を補う新たな「農家間普及」の条件と可能性―

令和7年11月6日

国際農研

ブルキナファソ国立農業環境研究所

|

ポイント

|

概要

国際農研は、ブルキナファソ国立農業環境研究所 (INERA) と共同で、西アフリカの農村における土壌保全技術の普及経路を調査し、従来の農業普及員による仕組みを補う新しいアプローチとして「農家から農家へ」技術が伝わる農家間普及1) の実態を明らかにしました。

ブルキナファソをはじめとするサブサハラアフリカでは、土地劣化や気候変動の影響によって農業生産が深刻な打撃を受けていますが、慢性的な普及員不足のために有効な対策技術が十分に広がらず、農家の自助的取り組みが不可欠な状況です。

本研究では、ブルキナファソ中部のソルガム農家650戸を対象に、伝統的な土壌保全技術であるザイ2)(掘り穴による雨水の収集・貯留技術)、石堤3)(列状に配置した石材で土壌流出を抑える技術)、有機質肥料の採用や伝搬の実態を解明するために、技術の採用程度を数量的に分析する統計手法 (ゼロ切断トービットモデル4)) および採用するか否かといった二者択一の選択行動を解析するモデル (ロジットモデル5)) を用いて統計的に分析しました。

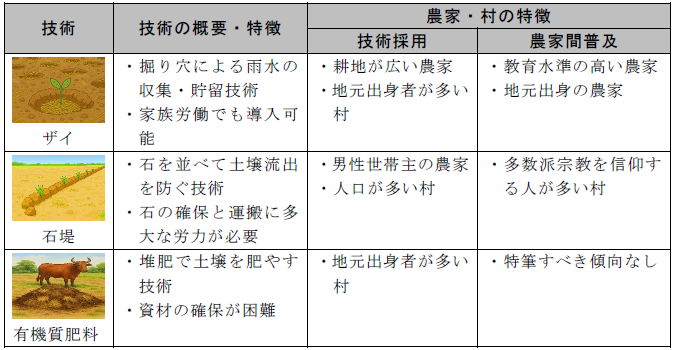

その結果、技術の受容と普及は一様ではなく、農家同士の属性や村の社会的背景によって大きく左右されることが明らかになり、次のような傾向が確認されました。

- ザイは耕地面積の広い農家や地元出身者が多い村で採用されやすく、教育水準が高い農家が隣人に伝える傾向。

- 石堤は人口規模の大きな村や男性世帯主の農家で採用されやすく、宗教的結束の強い村で伝達が活発。

- 有機質肥料は地元出身者が多い村で採用されやすいものの、普及パターンに顕著な特徴は見られず。

- 農家のリスク回避傾向6) は技術の採用や伝達には影響しない。

以上の結果は、農家間普及が単なる情報伝達ではなく、「誰が誰に伝えるか」「その技術にどのような条件が必要か」といった人間関係や地域社会の特性に深く根ざしていることを示しています。今回の研究成果は、地域社会の信頼関係や類似性を生かした普及戦略の設計、労働集約的な技術における女性農家への支援など、これまでの普及制度では見落とされがちだった要件を政策的に取り込む必要があることを示唆しています。

本研究の成果は、農業普及員不足に直面する多くの開発途上地域にとって、限られた資源の中で持続可能な技術普及を実現するための現実的な指針になり得ます。

本研究成果は、国際科学専門誌「Land Degradation & Development」オンライン版 (日本時間2025年8月15日) にオープンアクセスで掲載されました。

関連情報

- 予算

- 運営費交付金プロジェクト「アフリカ小規模畑作システムの安定化に資する生産性・収益性・持続性を改善する土壌・栽培管理技術の開発」

発表論文

- 論文著者

- Guenwoo Lee (李根雨), Evéline M. F. W. Sawadogo-Compaoré (ブルキナファソ国立農業環境研究所), Kenta Ikazaki (伊ヶ崎健大), Rie Muraoka (村岡里恵)

- 論文タイトル

- The Adoption and Dissemination of Soil Conservation Technologies among Sorghum Farmers in Burkina Faso: Perspectives on Innovation, Network, and Risk Aversion

- 雑誌

- Land Degradation & Development

DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.70136

問い合わせ先など

国際農研 (茨城県つくば市) 理事長 小山修

- 研究推進責任者:

- プログラムディレクター 藤田泰成

- 研究担当者:

- 社会科学領域 研究員 李根雨

生産環境・畜産領域 主任研究員 伊ヶ崎健大

社会科学領域 主任研究員 村岡里恵 - 広報担当者:

- 情報広報室長 大森圭祐

プレス用 e-mail : koho-jircas@ml.affrc.go.jp

研究の背景

サブサハラアフリカの農業は、土壌侵食に伴う土地劣化や気候変動の影響を受け、生産性の低下と食料安全保障の不安定化に直面しています。西アフリカに位置するブルキナファソでも降雨の不安定化や過耕作などが進み、農業生産の基盤である土壌の劣化は深刻な水準に達しています。このような課題に対処するため、農家は伝統的な土壌保全技術であるザイ、石堤、有機質肥料の施用を実践してきましたが、その普及や採用は村や農家の属性によって差があり、地域全体の改善には至っていません。

普及が広がらない大きな要因の一つは、農業普及員の慢性的不足です。1人の普及員が数千から3万戸を担当する国もあり、公的制度のみに依存した技術普及には限界があります。こうした状況を補う現実的な手段として、近年注目されているのが、農家自身が隣人に知識や技術を伝える「農家間普及」です。経験豊富な農家が隣人や同じ村の農家に技術を直接伝える仕組みは、理論的には有効と考えられていますが、どのような条件のもとで普及が進むのか、その詳細は十分に分かっていませんでした。

研究の経緯

農家間普及の重要性はこれまでも指摘されていましたが、多くの研究は「篤農家」と呼ばれる伝え手の特性に焦点を当てるものでした。本研究は、先行研究の知見を踏まえつつ、農家間普及の効果をより包括的に理解するために、「誰が、誰に、どのような関係性で、どの技術を伝えるのか」という構造まで分析対象を広げました。

ブルキナファソ中部のソルガム農家650戸を対象に、2023年1月から同年3月にかけて対面による聞き取り調査を実施し、3つの伝統的な土壌保全技術 (ザイ、石堤、有機質肥料) がどのように伝わり、採用されているのかを、ゼロ切断トービットモデルおよびロジットモデルを用いて統計的に分析しました。650戸という規模は、各村の世帯数に応じて算出した標本サイズを合算したものであり、村落社会全体の傾向を把握し、農村における普及メカニズムを数量的にとらえるのに十分な代表性を持っています。

分析では、①技術固有の要件 (労働負担、資源投入、導入や維持管理の難易度など)、②伝え手と受け手の心理的・社会的類似性7)(年齢、性別、民族、経営規模など)、③農家の意思決定にかかわるリスク回避傾向、という3つの観点を同時に取り入れることで、先行研究では不明確だった「技術ごとの条件と人間関係が複合的に作用する仕組み」を多角的に明らかにすることを目指しました。

研究の内容と成果

分析の結果、農家間普及の有効性は一様ではなく、土壌保全技術の普及には「誰がどの技術を誰に伝えるか」という組み合わせが大きく影響することが明らかとなりました (表1)。

- ザイは耕地面積の広い農家や地元出身者が多い村で採用が進み、教育水準の高い農家ほど隣人に伝える傾向が確認されました。これは、資源の有無や地域的なつながりが普及の成否を左右することを示しています。

- 石堤は人口規模の大きな村や男性世帯主の農家で採用が進み、多数派宗教を信仰する農家が多い村では伝達が活発でした。労働負担の大きい技術ほど、世帯の属性や宗教的な結束といった社会的条件が普及を支えることが示唆されました。

- 有機質肥料は地元出身者が多い村で採用されやすいものの、隣人への伝達行動には明確な特徴が見られませんでした。普及行動に一定の偏りが見られないことは、特定の条件に依存しにくい技術特性を反映している可能性があります。

- 農家のリスク回避傾向は、これら3つの技術の採用や普及との関連が確認されず、従来の予想に反する知見となりました。

これらの分析から、農家間普及は単純な情報共有にとどまらず、村落や世帯を取り巻く社会的・地域的条件によって程度の差はあるものの影響を受けることが明らかとなりました。一方で、各技術の採用・普及において土壌の肥沃度との有意な相関は確認されませんでした。本研究はその上で、①地域の信頼ネットワークを基盤とした農家間普及戦略の設計、②労働集約的な技術 (例 : 石堤) において、男性世帯主の採用傾向が強いという分析結果を踏まえ、女性農家が取り残されないよう配慮した支援策の導入、といった政策的示唆を提示しました。これらの知見は、普及員不足といった構造的制約のもとでも、限られた資源を有効に活用し、農業技術の広がりを最大化するうえで実践的かつ政策的な指針となるものです。ただし、降水量や地形など、他の環境要因が影響を及ぼした可能性については本研究では十分に検証されておらず、今後の課題としてこれらの要因を考慮した分析が求められます。

今後の予定・期待

今後は今回得られた知見をもとに、現地の研究機関や農家と連携しながら、農家間普及を実際の普及戦略に組み込み、その効果を現場で検証していく予定です。さらに、ザイ、石堤、有機質肥料といった技術ごとの特性に応じた支援パッケージを開発し、成果を政策提言として体系化することを目指します。

最終的には、地域社会のつながりと技術特性の相互作用を統合的に理解し、限られた普及資源のもとでも持続的に広がる普及モデルを構築することが期待されます。本研究の成果はブルキナファソにとどまらず、普及員不足に悩む他の開発途上地域にも応用可能であり、アフリカ農村における持続可能な農業振興の新しい指針となり得ます。

用語の解説

- 1) 農家間普及 (Farmer-to-Farmer Extension)

- 農家自身が、経験や知識を他の農家に直接伝える仕組みです。具体的には、政府の普及員が一部の農家を対象に技術研修を行い、その後、研修を受けた農家が近隣の農家へ学んだ内容を伝えていきます。この仕組みは、政府の農業普及員が不足している地域でも活用でき、コストを抑えながら地域に合った形で技術を広めることができます。

- 2) ザイ (Zaï)

- 西アフリカの乾燥地で古くから使われている伝統的な土壌保全技術です。直径30cm程度、深さ20cm程度の穴を掘り、その中に種や苗木を堆肥とともに入れます。元は荒廃した傾斜地に植林をするための技術でしたが、後に畑でも利用されるようになりました。小さな穴によって雨水を効率的に収集・貯留することができるため、雨水による土壌侵食を抑えながら、堆肥により土壌肥沃度を高める効果もあります。

- 3) 石堤 (Stone Lines)

- 畑の等高線に沿って石を並べ、ゆるやかな堤をつくる技術です。雨水の浸透が促進されるため、雨水による土壌侵食を防ぎつつ、土壌水分量を増やす役割があります。これにより、乾燥しやすい地域でも土壌の保水力を高め、作物の生育を助けます。また、石堤の後ろ側には徐々に肥えた土が堆積し、長期的には土壌の肥沃度向上にもつながります。

- 4) ゼロ切断トービットモデル

- 技術の採用面積など、ゼロ未満にならない数量データを扱う統計手法です。採用の有無だけでなく、どの程度普及が進んでいるかを分析できます。

- 5) ロジットモデル

- ある技術を採用するか否かといった二者択一の選択行動を確率的に説明する統計モデルです。農家の属性や環境要因が採用判断に与える影響を評価できます。

- 6) リスク回避傾向

- 「失敗を避けたい」という考え方の強さを表す性向です。

- 7) 心理的・社会的類似性

- 農家同士の「似ている点」を指す言葉です。たとえば、年齢・性別・民族・農地の規模などが近いと、互いに共感しやすく、技術の情報が伝わりやすい傾向があります。

研究担当者の声

社会科学領域

研究員 李根雨

本研究の農家調査直前に現地でクーデターが発生し、外国人の入国と移動が制限されました。調査の実施が危ぶまれる中、通信技術の進歩により、共同研究者と必要なときに連絡を取ることができたのは大きな支えでした。さらに、事前に調査の電子化と体制整備を行っていたことで、調査員によるデータ収集をサーバー経由で遠隔管理でき、現地に赴けない状況でも調査を滞りなく完了することができました。