研究成果

サブサハラアフリカのリン欠乏水田でコメ増収を実現

―小規模農家の家畜ふん堆肥を活用した持続的稲作技術の開発―

令和7年8月14日

国際農研

アンタナナリボ大学放射線研究所

|

ポイント

|

概要

国際農研は、アンタナナリボ大学放射線研究所 (マダガスカル) との共同研究により、マダガスカル中央高地の小規模農家が利用する家畜ふん堆肥1) の施用効果を検証しました。

近年の国際的な化学肥料価格の高騰は、特に購買力の低い農家にとって大きな負担となっています。こうした背景の中、化学肥料に頼らず安定的にコメ収量を向上させるための稲作技術の開発が急務となっています。

本研究では、水田土壌のリン欠乏2) の有無が家畜ふん堆肥の効果に明確な差をもたらすことを明らかにしました。特にリン欠乏のある水田では、家畜ふん堆肥の施用がコメの増収効果をもたらすことが分かりました。さらに、家畜ふん堆肥と窒素肥料を組み合わせて4年間連用することで、増収効果が大幅に向上することも示されました。

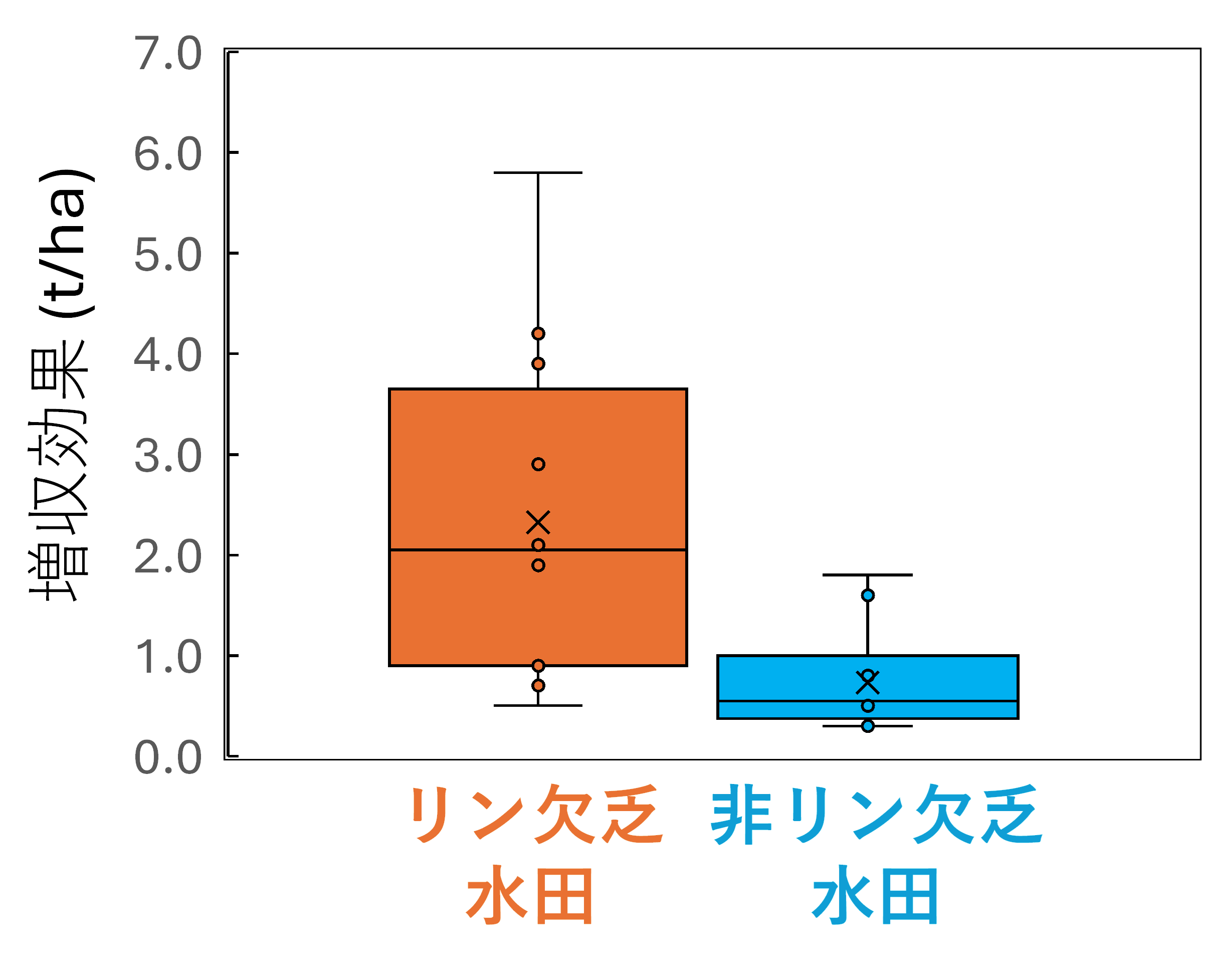

この成果をさらに広く検証するため、サブサハラアフリカ地域で実施された13例の圃場試験に関する文献を収集し分析しました。その結果、リン欠乏水田では非リン欠乏水田よりも家畜ふん堆肥による増収効果が高い傾向が認められ、本研究の結果と一致することが確認されました。このことから、家畜ふん堆肥の活用はマダガスカルに留まらず、広くサブサハラアフリカ地域のリン欠乏土壌において有効であることが示されました。

今後、本技術が化学肥料の使用量を抑制し、かつ持続的な稲作技術としてサブサハラアフリカ地域に普及することで、食料安全保障と農家の所得向上に貢献することが期待されます。

本研究成果は、国際科学専門誌「Field Crops Research」電子版 (令和7年5月13日) に掲載されました。

<関連情報>

本研究の一部は、農林水産省委託事業である国益に直結した国際連携の推進に要する経費 (戦略的国際共同研究推進事業) 「未利用リンの活用による環境保全型農業に向けた植物の新規根圏機能の開拓」の成果及び 国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) と独立行政法人国際協力機構 (JICA) の連携事業である地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム (SATREPS) 「肥沃度センシング技術と養分欠乏耐性系統の開発を統合したアフリカ稲作における養分利用効率の飛躍的向上」(研究代表者 : 辻本泰弘) の支援を受けて行われました。

発表論文

- 論文著者

- Hidetoshi Asai (浅井英利), Andry Andriamananjara (アンタナナリボ大学放射線研究所), Michel Rabenarivo (アンタナナリボ大学放射線研究所), Hobimiarantsoa Rakotonindrina (アンタナナリボ大学放射線研究所), Yasuhiro Tsujimoto (辻本泰弘), Tomohiro Nishigaki (西垣智弘), Toshiyuki Takai (髙井俊之), Takanori Okamoto (岡本卓哲)

- 論文タイトル

- Selective application of farmyard manure to phosphorus-deficient soils improves rice yields in sub-Saharan Africa: Insights from field trials and literature review

- 雑誌

- Field Crops Research

DOI: https://doi.org/10.1016/j.fcr.2025.109932

問い合わせ先など

国際農研 (茨城県つくば市) 理事長 小山修

- 研究推進責任者:

- プログラムディレクター 藤田泰成

- 研究担当者:

- 生産環境・畜産領域 主任研究員 浅井英利

- 広報担当者:

- 情報広報室長 大森圭祐

プレス用 e-mail:koho-jircas@ml.affrc.go.jp

研究の背景

研究の経緯

アフリカ大陸南東部に位置するマダガスカルの農村地域では、高価で入手困難な化学肥料の代わりに、家畜ふんや植物残渣を混合した家畜ふん堆肥が広く利用されてきました。この家畜ふん堆肥は、土壌への栄養供給に加え、土壌の物理性や微生物環境の改善など、多様な利点をもたらします。ゆえに、貧しい水田農家にとっては、この堆肥をうまく活用してイネの収量を高めることが重要になります。

近年では、圃場ごとの特性に応じて肥培管理を最適化する技術が、アジアやアフリカの農業現場でも注目されており、特に窒素やリンなどの化学肥料を対象とした研究や技術開発が進んでいます。一方で、家畜ふん堆肥などの有機肥料については、地力維持の観点から推奨されてきたものの、どのような圃場条件で高い増収効果が得られるのかについては、科学的にほとんど明らかにされていませんでした。

マダガスカルを含むアフリカの風化土壌では、特にリンの不足が水稲の低収量をもたらす主な要因です。これらの土壌ではリンが鉄やアルミニウムに強く吸着されるため、土壌中にリンが存在していても作物が吸収できる形にはなっておらず、見かけのリン量に反して実質的にはリン欠乏状態に陥っています。

国際農研では近年、堆肥などの有機物の施用により、こうした吸着リンが可溶化されて作物に吸収されることを明らかにしました。そこで本研究では、家畜ふん堆肥がリン欠乏条件下でイネの増収に有効であるという仮説を立て、マダガスカル中央高地において実証試験を開始しました。

本研究では、植物が吸収できるリン量が異なる複数の農家圃場を対象に、家畜ふん堆肥の効果を4年間にわたり検証しました。さらに、サブサハラアフリカ諸国6か国 (マダガスカル、ケニア、ナイジェリア、コートジボワール、ガーナ、タンザニア) で実施された13の圃場試験の結果を文献調査により収集・整理し、各事例を土壌分析値に基づいて「リン欠乏」および「非リン欠乏」に分類し、家畜ふん堆肥の有効性を広域的に検証しました。

研究の内容と成果

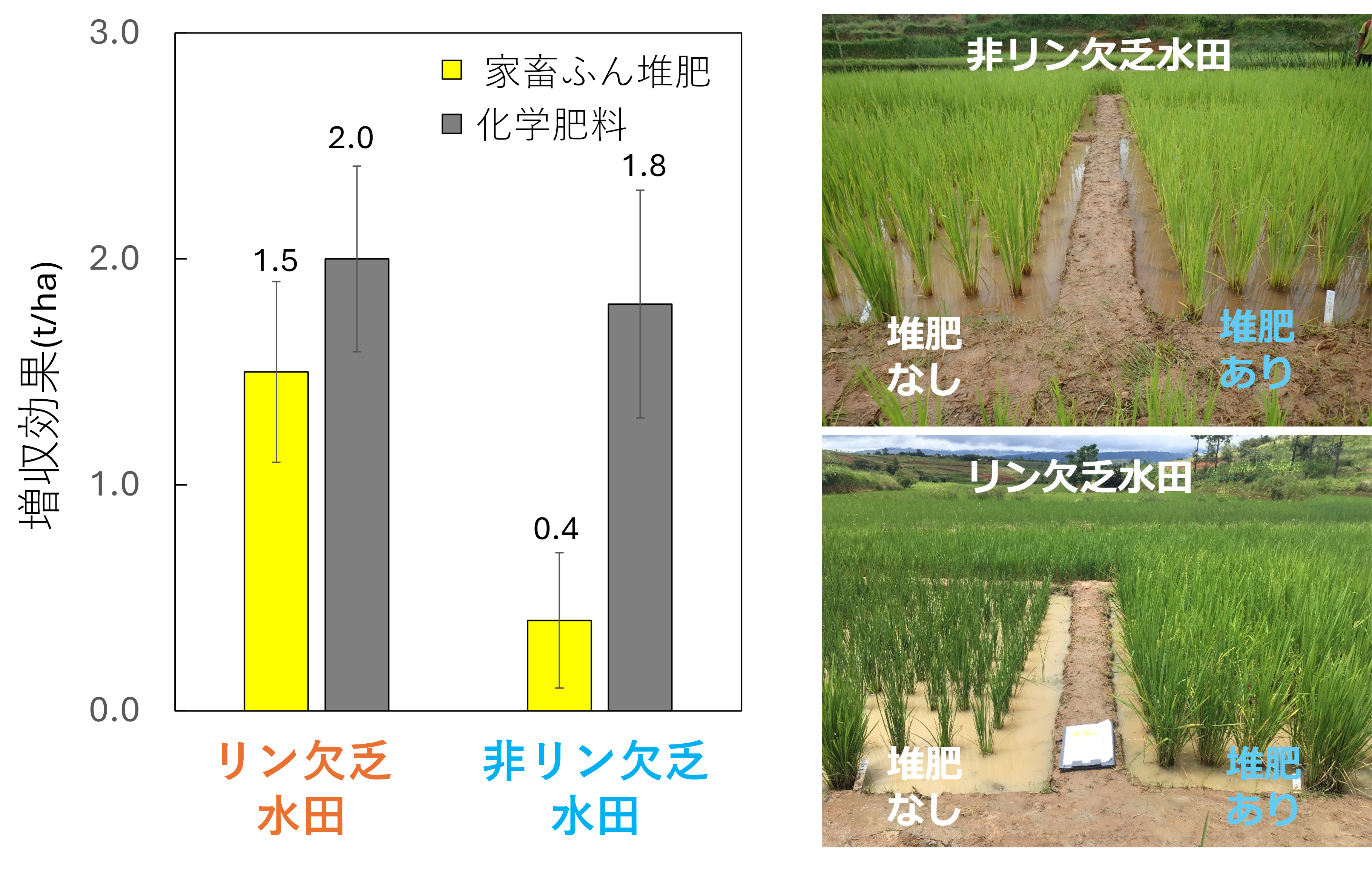

- 4作期にわたり、1ヘクタールあたり約10トンの家畜ふん堆肥 (湿潤状態での重量) を施用した結果、リン欠乏水田ではコメ収量が平均で1.5 t/ha増加しました。一方、非リン欠乏水田では0.4 t/haの増加に留まりました (図1)。なお、リン欠乏水田において、化学肥料 (窒素+リン) を施用した場合の平均増収は2.0 t/haであり、家畜ふん堆肥施肥はこれに近い増収となることが示されました。

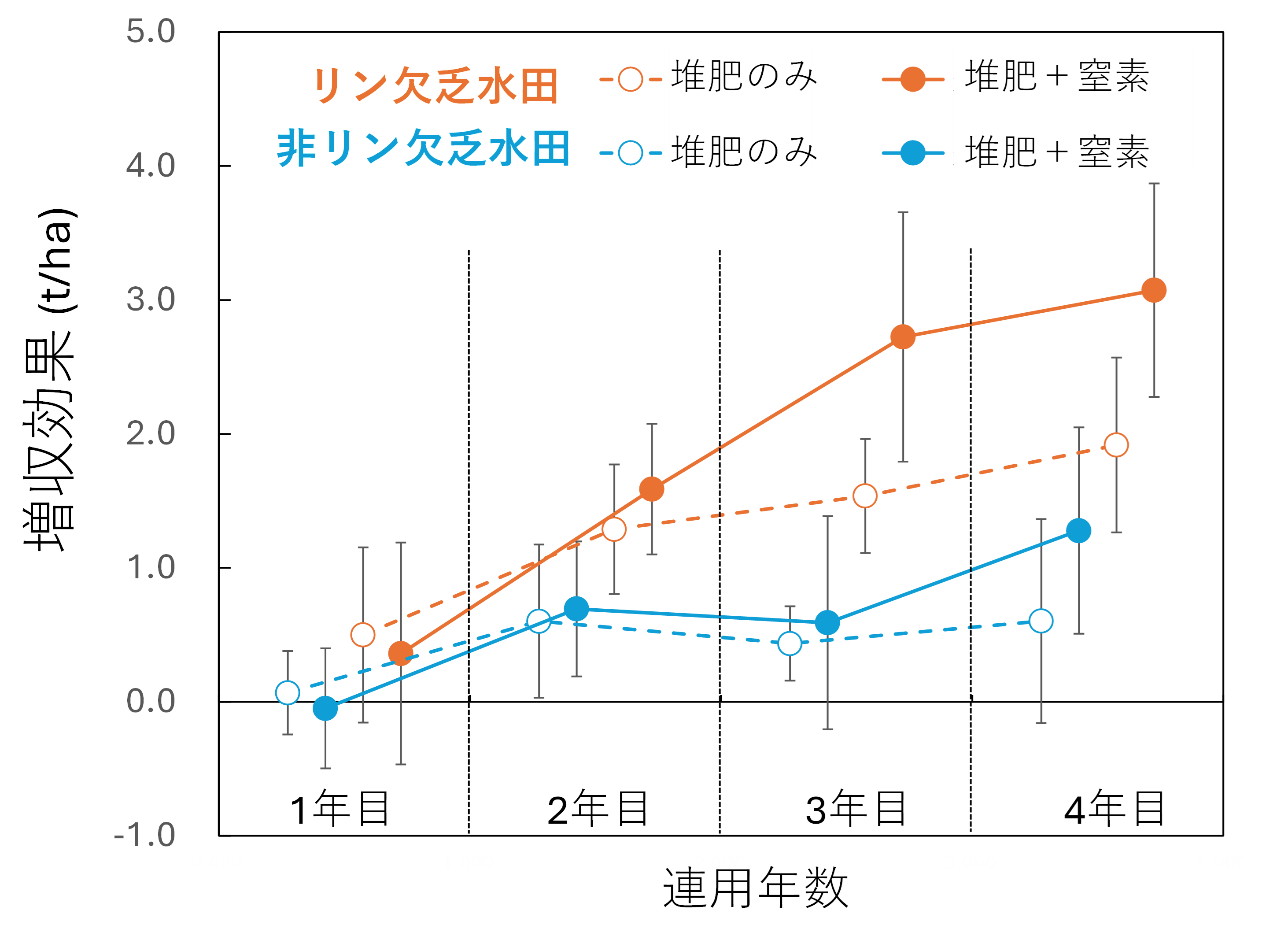

- リン欠乏水田では、家畜ふん堆肥を継続的に施用することで、無施用区との収量差が年々拡大する傾向が確認されました (図2の破線)。また、窒素肥料と組み合わせて施用することで、より高い増収効果が得られることも確認されました (図2の実線)。

- サブサハラアフリカ6か国で実施された13例の圃場試験に関する文献を収集し分析したところ、リン欠乏水田では非リン欠乏水田よりも高い増収効果が得られる傾向が確認されました (図3)。この結果は、家畜ふん堆肥の選択的な活用がマダガスカルにとどまらず、リン欠乏土壌が広く分布するサブサハラアフリカ地域においても有効である可能性を示しています。

今後の予定・期待

本研究により、サブサハラアフリカ地域に広く分布するリン欠乏土壌において、家畜ふん堆肥の施用が化学肥料への依存を軽減し、低投入で安定的なコメ生産の実現に有効であることが実証されました。本成果は、現地資源を活用した低投入型農業技術として、肥料を十分に購入できないアフリカの小規模農家の食料自給と生計改善に貢献すると考えられます。

堆肥の増収効果は、化学肥料と比較すると土壌によって異なり、リン欠乏土壌で特に高い効果を示すことが分かりました。堆肥は肥料成分の供与に加え、土壌環境の改善や微生物機能の活性化など複合的な効果を持つことから、化学肥料と補完し合う役割が期待されます。現在、これらの複合的な効果のメカニズムの解明に取り組んでいます。特に、家畜ふん堆肥が、鉄やアルミニウムに吸着されたリンを可溶化し、作物が利用可能な形に変える働きに加え、イネの根圏における窒素固定菌の活性を高め、土壌中の窒素供給力を改善する可能性についても検証を進めています。

今後は、本技術の農家レベルでの普及を目指し、現地農家が培ってきた経験や知識を活用しながら、圃場ごとのリン欠乏の程度を簡易に識別する技術の開発にも取り組んでいきます。家畜ふん堆肥を、より適した圃場へ選択的に施用できるようになれば、持続的で安定したコメ生産の普及に加え、環境負荷の軽減や化学肥料の使用量削減にもつながることが期待されます。

用語の解説

- 1) 家畜ふん堆肥

- 牛、豚、鶏などの家畜ふんと、稲わらやイネ科雑草などの植物残渣を混合して作られた有機肥料です。これらは農村で広く活用されている一方で、その発酵度合や成分は農家により大きく異なります。

- 2) リン欠乏

- アフリカの風化が進んだ土壌では、土壌中のリンが総量として少ないだけでなく、多くが鉄やアルミニウムに強く吸着されており、作物が吸収できる形で存在していません。そのため、植物にとって実質的にリンが欠乏した状態にあります。国際連合食糧農業機関 (FAO) の報告では、サブサハラアフリカ地域の農地の約70%がこのようなリン欠乏状態にあるとされ、作物の生育抑制と収量低下を引き起こす主な要因とされています。

研究担当者の声

生物資源・畜産領域

主任研究員 浅井英利

マダガスカルでは、高価な化学肥料を使えずに悩む小規模農家が多く、どうすれば彼らに寄り添ったコメづくりができるかを考えてきました。今回の研究では、農家が自給する堆肥が、特にリンが不足している水田で高い効果を発揮することを実証できました。化学肥料に頼らず、限られた資源を「土地に合ったかたちで使う」ことで増収につなげる、その可能性を示せたことに研究者として大きな手応えを感じています。

図1 家畜ふん堆肥の施用により得られる水稲の増収効果

リン欠乏水田 (2地点)、非リン欠乏水田 (2地点) におけるコメ収量の増加量の4年間の平均値を示しています。すべての地点で同一の家畜ふん堆肥を施用しました。化学肥料は、各作期にヘクタールあたり窒素80kg、リン酸50kgを施肥しています。右の写真は、化学肥料なしで、移植後約70日頃の様子を示しています (圃場試験2年目の2019年2月20日に撮影)。図中のエラーバーは標準偏差です。

図2 家畜ふん堆肥の連用効果

リン欠乏水田 (2地点) と非リン欠乏水田 (2地点) での、「家畜ふん堆肥のみ」および「家畜ふん堆肥+窒素施肥 (ヘクタールあたり窒素80kg)」での増収効果の推移を示しています。図中のエラーバーは標準偏差です。

図3 文献調査から得られた家畜ふん堆肥の増収効果

文献調査より得られた、サブサハラアフリカの他の圃場試験13例 (リン欠乏水田8例、非リン欠乏水田5例) での家畜ふん堆肥による増収効果を示しています。土壌分析値に基づき、各圃場を「リン欠乏水田」および「非リン欠乏水田」に分類しました。 施用された家畜ふん堆肥の量や成分は試験ごとに異なりますが、多様な条件下においても、リン欠乏水田では一貫して高い増収効果が確認されました。