研究成果

排水量測定の課題を克服 : 循環灌漑システムが導入された低平地における水田排水特性を解明

-低平地水田の効率的な灌漑システムの設計に貢献-

令和7年3月27日

国際農研

東京農工大学

排水量測定の課題を克服:循環灌漑システムが導入された低平地における水田排水特性を解明

―低平地水田の効率的な灌漑システムの設計に貢献―

|

ポイント

|

概要

国際農研、東京農工大学と農林水産省関東農政局印旛沼二期農業水利事業所の共同研究チームは、千葉県の国営かんがい排水事業印旛沼二期地区における循環灌漑システム1) の排水特性を明らかにしました。

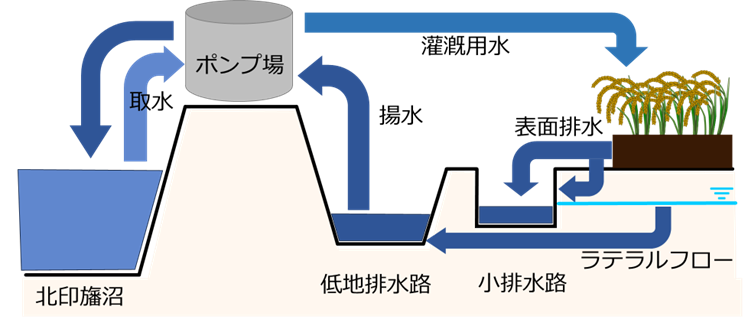

水田灌漑における水利用効率の計算には、流入量と流出量を把握する必要がありますが、分岐する全ての排水路で観測が必要な流出量の把握は容易ではありません。そこで、本研究では、水田排水を循環させるシステムを持つ循環灌漑システムを研究対象とすることで、水田地区レベルの排水量の計測を可能としました。

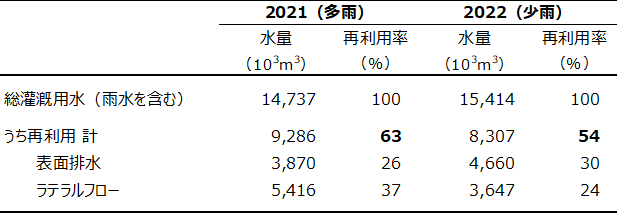

2021年と2022年の調査結果から、灌漑用水の5割以上が再利用された水田排水で、表面排水2) だけでなくラテラルフロー3) と呼ばれる浸透水の一部が用水として再利用されていることを明らかにしました。

今後、再利用された水田排水量の定量データにより、水源の水質保全効果の定量化や、排水特徴を活用した最適なポンプ操作の管理手法の開発が可能となり、低平地水田における環境保全型で効率的な灌漑システムの設計が期待されます。

本研究成果は、「Journal of Hydrology: Regional Studies」電子版 (日本時間2024年12月19日) に掲載されました。

関連情報

- 予算

- 運営費交付金プロジェクト「開発途上地域を対象とした農業分野の総合的気候変動対応技術の開発」

科研費 (No. 20K22602、23K14039、20KK0242)

発表論文

- 論文著者

- Okura,F., Kamei,A., and Kato, T.

- 論文タイトル

- Water balance analysis of hydrological processes in cyclic irrigation: A case study of the Imbanuma irrigation area in Chiba, Japan

- 雑誌

- Journal of Hydrology: Regional Studies

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2024.102111

問い合わせ先など

国際農研 (茨城県つくば市) 理事長 小山 修

- 研究推進責任者:

- 国際農研 プログラムディレクター 林 慶一

- 研究担当者:

- 国際農研 農村開発領域 大倉 芙美

- 広報担当者:

- 国際農研 情報広報室長 大森 圭祐

プレス用 e-mail:koho-jircas@ml.affrc.go.jp

東京農工大学 (東京都府中市) 学長 千葉 一裕

- 研究担当者:

- 東京農工大学 大学院連合農学研究科 加藤 亮

- 広報担当:

- 東京農工大学 総務課広報室

e-mail:koho2@cc.tuat.ac.jp

印旛沼の循環灌漑システムにおけるこれまでの研究

これまでの研究により、循環灌漑システムが印旛沼への水田排水の流入量を削減し、水質保全に貢献していることが示されてきました。しかし、この効果の定量的評価は十分になされておらず、循環灌漑システムの特性に適した最適なポンプ操作管理につながる知見が不足していました。用排水ポンプ等の農業水利施設の省エネルギー化は、地球温暖化防止の観点からも重要な課題となっています。

研究の経緯

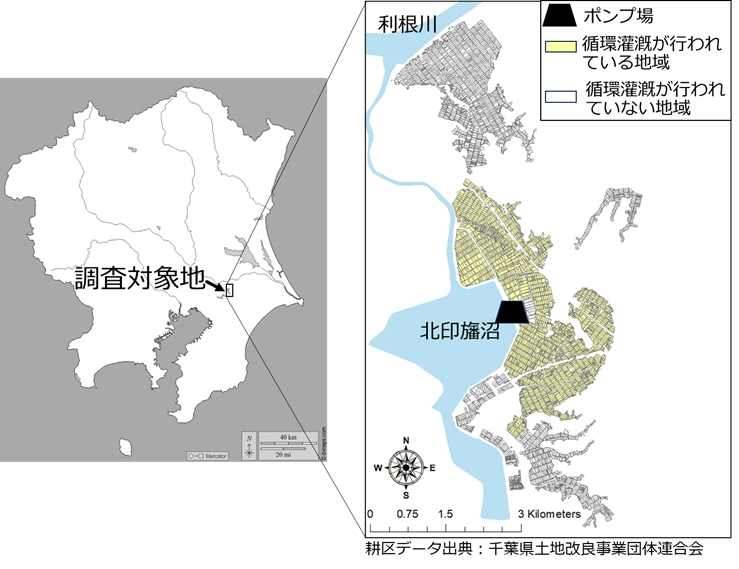

そこで、国際農研、東京農工大学と農林水産省関東農政局印旛沼二期農業水利事業所の共同研究チームは、2021年より、印旛沼土地改良区から協力を得て、低平地水田の排水特性を明らかにするため、白山甚兵衛地区 (図2)にて現地観測を実施してきました。

本研究では、水田からの排水量を測定するため、低地排水路に超音波ドップラー流速計5) と水位計を設置し、水位計設置点では、2週間ごとに流速を測定しました。また、降雨量と蒸発散量を求めるため、気象観測装置を設置しました。加えて、印旛沼二期水利事業所が観測している印旛沼からの取水量と灌漑地区から印旛沼への排水量、灌漑地区への配水量を活用しました。そして、2021年と2022年の年4月17日から8月25日までの水田からの排水量を含む観測データを分析しました。

低平地水田における循環灌漑の特徴

- 観測した表面排水量を元に水収支解析6) を行った結果、田面から浸透した水は、表層近くの土壌に留まり、標高差に従って水平方向に移動するラテラルフローとなることが明らかになりました。このラテラルフローは、再利用される表面排水と下流の低地排水路で合流しており、研究対象地区では、表面排水とラテラルフローが灌漑用水として再利用されていることが確認されました。

- 灌漑用水量に対する表面排水量の再利用率を求めると、2021年の26%から2022年には30%へと微増しました。一方、ラテラルフローの再利用率は、例年より多雨であった2021年には37%でしたが、少雨であった2022年には24%減少しました。これらの結果から、多雨年にはラテラルフローの割合が高くなり、少雨年には表面排水の割合が高くなる傾向が示されました (表1)。

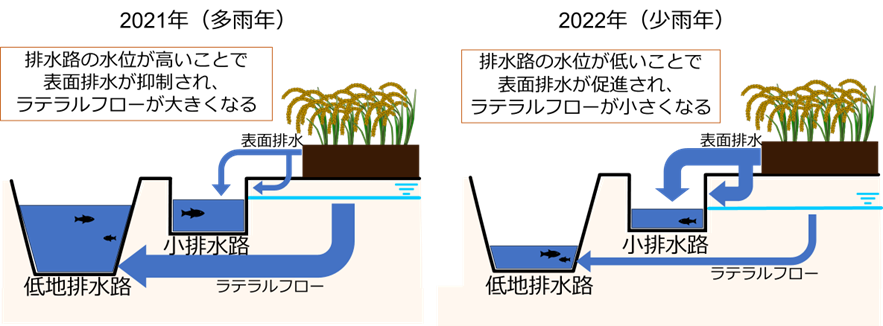

- また、多雨年には、排水路の水位が高くなることで田面からの表面排水が抑制され、浸透水がラテラルフローとして下流の排水路により多く流入することが分かりました。この現象には、揚水ポンプの稼働も影響していると考えられます (図3左)。

- 対照的に、少雨年には排水路の水位が低くなり、水田からの表面排水が促進される一方で、ラテラルフローが減少することが分かりました (図3右)。

- 本研究により、灌漑用水中の再利用された水田排水が5割以上あることが確認されました。また、低平地水田における水田排水の再利用において、表面排水とラテラルフローが重要な要素であることが示され、排水路の水位管理が水循環に大きな影響を与えることが明らかになりました。

今後の予定・期待

今後、水田排水の再利用率向上に向けて、表面排水のみならず、ラテラルフローの再利用も含めた総合的な灌漑ポンプの操作計画の策定が可能となります。また、人工知能 (AI) も活用し、水質保全と節電の両立に寄与する最適なポンプ管理手法を明らかにしていく予定です。

さらに、本研究結果は、国内外の低平地水田における環境保全型で効率的な灌漑システムの設計に有用な知見を明らかにしており、今後の展開が期待されます。

用語の解説

- 1) 循環灌漑システム

- 水田からの排水を灌漑用水として再利用する灌漑システム。

- 2) 表面排水

- 降雨や灌漑で田面に生じた表面水を排水すること、また、その排水。

- 3) ラテラルフロー

- 田面から浸透した水の一部。表層近くの土壌に留まり、標高差に従って水平方向に移動する。

- 4) 低地排水路

- 小排水路に流れた水田排水を集め、灌漑用水として再利用するために設置された排水路。

- 5) 超音波ドップラー流速計

- 流速計の一種。超音波のドップラー効果を利用する。バックウォーター現象といわれる流向が逆になる現象が生じた場合も連続して流速の計測が行える。

- 6) 水収支解析

- 対象とした地区内に流入する水の量と流出する水の量は等しいことから、直接計測が難しい一部の流出量 (例えばラテラルフロー) を、計測が可能な流入量と流出量から、算出する手法のこと。