研究成果

45年超の長期連用試験から畑地土壌炭素貯留効果を解明

―熱帯地域の環境負荷軽減と土壌肥沃度向上の両立に貢献―

令和7年3月6日

国際農研

タイ農業局

45年超の長期連用試験から畑地土壌炭素貯留効果を解明

―熱帯地域の環境負荷軽減と土壌肥沃度向上の両立に貢献―

|

ポイント

|

概要

国際農研は、タイ農業局と共同で実施してきた45年以上にわたる化学肥料と有機物の農地施用に関する長期連用試験データを解析し、畑地での化学肥料と有機物施用の組合せが土壌炭素貯留量の増加に効果的であることを明らかにしました。

土壌は陸域最大の炭素貯留庫であり、わずかな変動でさえ全球の炭素循環に大きな影響を与えます。農地土壌の土壌炭素動態の解明には、同一農地で異なる農地管理の影響を長期的に調査する「長期連用試験」が重要ですが、熱帯地域においては長期連用試験が限られており、農地管理の変化が土壌炭素貯留に与える影響を正確に評価することが困難となっています。

国際農研とタイ農業局は、タイ国内3地点で45年以上継続されている熱帯畑作 (キャッサバ) を対象とした長期連用試験のデータを多変量解析1) の手法を用いて、農地管理が土壌炭素貯留量に与える影響を定量的に示しました。その結果、化学肥料と有機物 (作物残渣や堆肥) を組合せて施用することで、土壌炭素貯留量が大幅に増加することが明らかになりました。特に、堆肥の施用は作物残渣の還元よりも効果的であり、土壌炭素貯留を促進することが確認されました。また、土壌の種類によって炭素貯留の傾向が異なることも判明しました。粘土質土壌では表層に集中する一方、砂質土壌では1.0mまでの全層で有意な効果が見られました。この結果は、気候変動に関する政府間パネル (IPCC) の算定基準 (表層から0.3mまで) を超えて、下層への炭素貯留の評価も重要であることを示唆しています。

さらに、構造方程式モデル2) を用いた解析により、有機物施用が土壌炭素を増加させ、特に砂質土壌では肥沃度向上と作物収量増加に寄与する可能性が示されました。これらの成果は、熱帯地域における農地の土壌炭素動態をより正確に評価するモデルの開発に貢献し、気候変動対策としての土壌炭素貯留の可能性を示すものです。

今後、さらなる長期連用試験データの分析を進め、日本とタイの研究機関との連携を強化しつつ、土壌炭素貯留ポテンシャルの広域評価を目指します。本研究成果は、熱帯型土壌炭素動態モデルの構築に大きく寄与するとともに、環境負荷軽減と土壌肥沃度向上を両立する持続可能な農業の確立に貢献することが期待されます。

本研究成果は、国際科学専門誌「Land Degradation & Development」電子版 (日本時間2024年10月3日) に掲載されました。

関連情報

- 予算

- 運営費交付金プロジェクト「開発途上地域を対象とした農業分野の総合的気候変動対応技術の開発」

発表論文

- 論文著者

- Somrutai Tancharoen, Shinya Iwasaki, Takeshi Watanabe, Suphakarn Luanmanee, Wanida Nobuntou, Wanlee Amonpon, Netirat Chumsuwan, Kobkiet Paisancharoen, Saowaree Bumrung, Naruo Matsumoto

- 論文タイトル

- Carbon Sequestration and Soil Fertility Management in Sandy and Clayey Soils Revealed by Over Four Decades of Long-Term Field Experiments in Thailand

- 雑誌

- Land Degradation & Development

DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.5310

問い合わせ先など

国際農研 (茨城県つくば市) 理事長 小山 修

- 研究推進責任者:

- 国際農研 プログラムディレクター 林 慶一

- 研究担当者:

- 国際農研 農村開発領域 岩崎 真也

- 広報担当者:

- 国際農研 情報広報室長 大森 圭祐

プレス用 e-mail:koho-jircas@ml.affrc.go.jp

研究の背景

気候変動対策において、農地の適切な管理による土壌炭素貯留への期待が高まっています。IPCCによる第6次評価報告書 第3作業部会報告書 (気候変動の緩和) では、土壌炭素貯留は年間約10億トンの炭素を吸収する可能性を持つ、土地利用セクターで効果的かつ経済的な気候変動緩和策とされています。しかし、タイを含む東南アジア諸国では、この手法が、各国の自主的に決定する貢献 (NDC) に含まれていないのが現状です。

この背景には、熱帯地域における農地の土壌炭素の経年変化に関する情報が乏しく、その実態や農地管理の変化に伴う土壌炭素貯留効果が正確に評価されていないことが挙げられます。土壌炭素貯留量の広域評価は、150 年以上の歴史を持つ英国のローザムステッドでの長期連用試験を基に構築されたRothCモデル3) に代表されるように、各地域の長期連用試験から提供される土壌・作物情報を利用することで初めて可能となりますが、熱帯地域ではその情報量が決定的に不足しており、正確な評価を妨げています。

研究の経緯

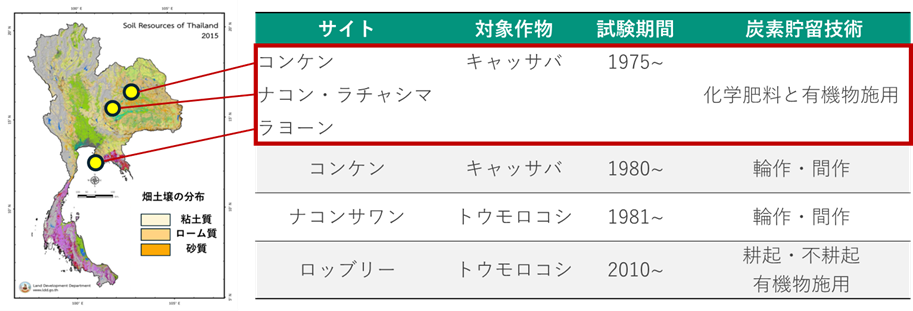

タイ農業局は、国内6地点で45年以上にわたり長期連用試験を継続しています (図1)。この試験は、タイの主要作物であるキャッサバ、トウモロコシを対象とし、幅広い気候や土壌型を網羅しています。国際農研は、50年以上にわたるタイ農業局との共同研究を通じて、長期的な農地管理が土壌炭素貯留量と作物収量に影響を与えることを確認していましたが、土壌炭素貯留量の定量的評価については未着手のままでした。

本研究では、キャッサバを対象とする、コンケン、ナコン・ラチャシマ、ラヨーンの3地点の長期連用試験を対象に、多変量解析の手法を用いて化学肥料、有機物およびそれらの組合せによる土壌炭素貯留量を算定しました。さらに、構造方程式モデルを用いて、有機物施用、土壌炭素貯留量およびキャッサバの収量の関係性を解析しました。

研究の内容・意義

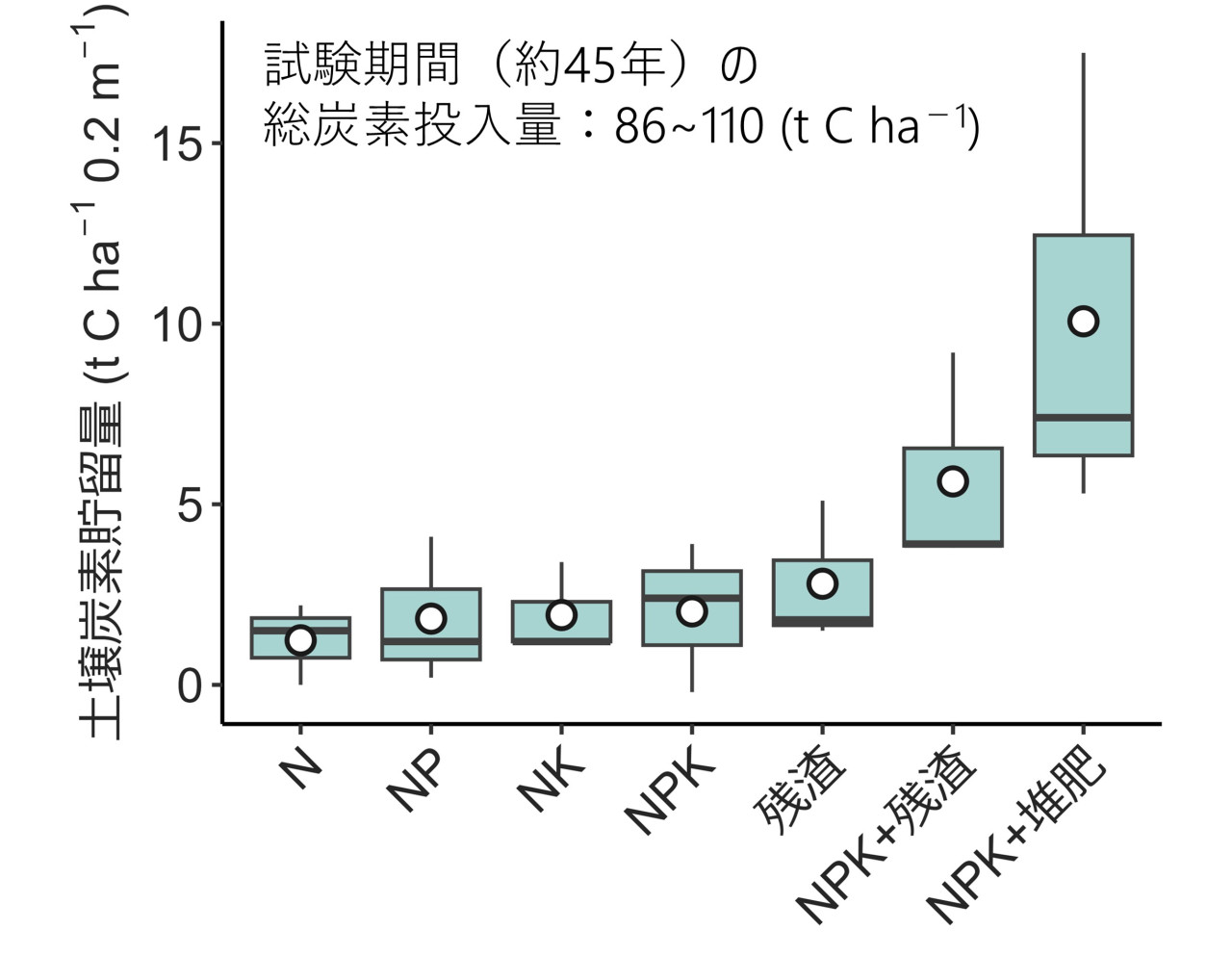

- 土壌炭素貯留量は化学肥料および作物残渣の還元を単独で行った場合、それぞれ2.0 ± 2.1、および2.8 ± 2.0 (t

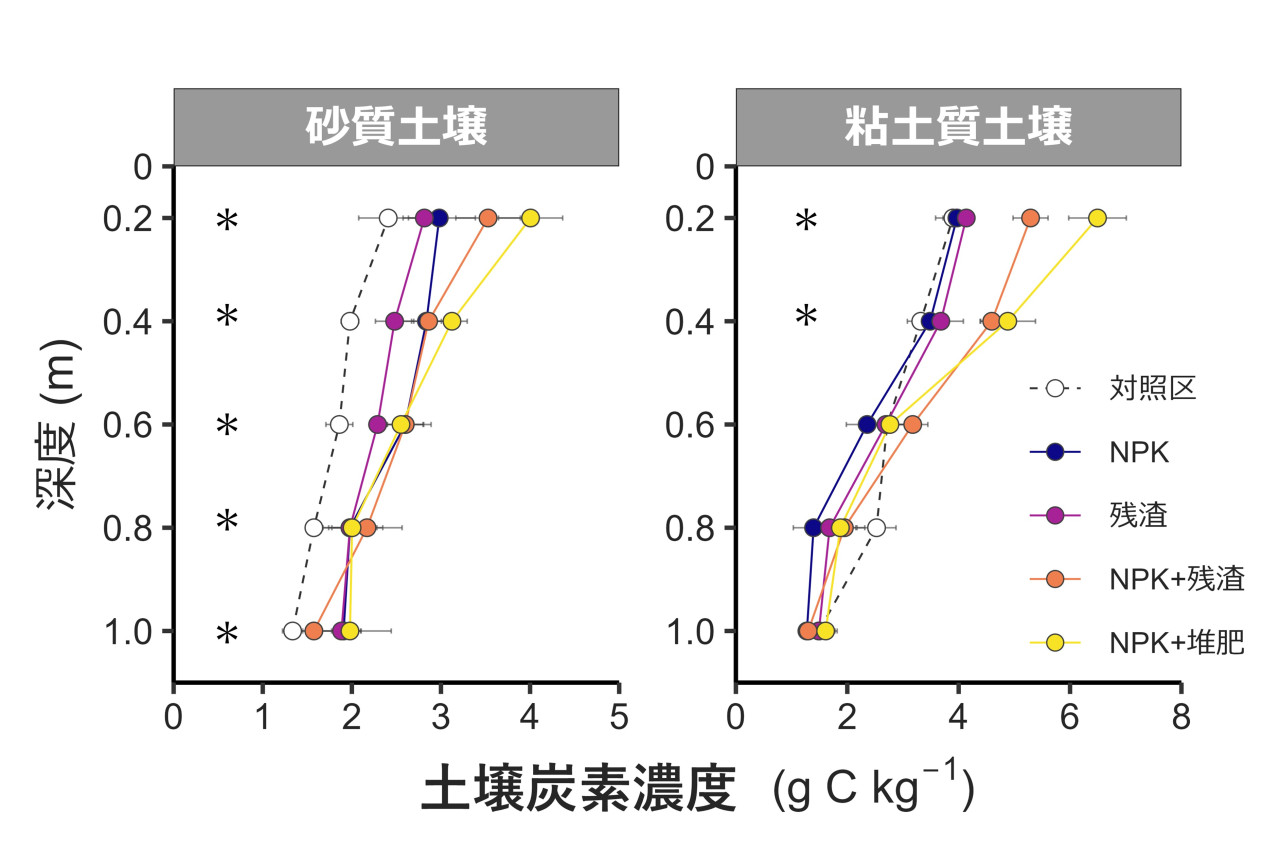

gC ha−1 0.2m−1) 4) であり、その効果は限定的でした (図2)。一方、化学肥料の施用とともに作物残渣の還元や堆肥の施用を行った場合 (図2の「NPK+残渣」および「NPK+堆肥」)、土壌炭素貯留量はそれぞれ、5.6 ± 3.1、および10.1 ± 6.5 (tgC ha−1 0.2m−1) と大幅に増加しました。特に、堆肥の施用は作物残渣の還元よりも効果的であり、これは堆肥に含まれる安定した有機物画分が土壌炭素貯留を促進するためと考えられました。 (令和7年3月6日修正) - 土壌炭素濃度の影響は、土壌の種類によって異なる傾向が見られました。粘土質土壌では、化学肥料および有機物施用による影響が表層0–0.2mおよび0.2–0.4mに集中し、それ以深では有意な変化は認められませんでした (図3)。一方、砂質土壌では、1.0mまでの全層で有意な効果が見られ、有機物施用による炭素貯留が下層にまで及ぶことが確認されました。この結果は、IPCCは土壌炭素貯留量の算定基準を表層から0.3m (または耕起深度 )としていますが、砂質土壌では表層土壌だけでなく、下層への炭素貯留の評価も重要であることを示しています。

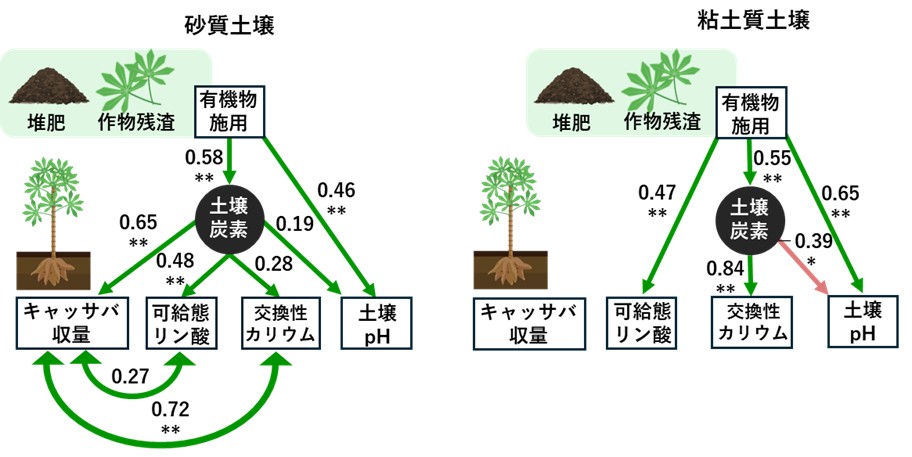

- 構造方程式モデルの解析により、有機物の施用は土壌の種類に関わらず土壌炭素を増加させることが確認されました (図4)。特に、砂質土壌では、土壌炭素の増加に伴い、可給態リン酸5) や交換性カリウム6) などの基礎化学性が改善され、キャッサバの収量も有意に増加しました。これは、有機物施用が砂質土壌の肥沃度向上と作物収量増加に寄与する可能性を示しています。

今後の予定・期待

土壌炭素動態モデルは、農地における炭素の循環や貯留を理解し予測するための重要なツールです。しかし、現在東南アジアなどの低緯度地域で一般に使用されているモデルの多くは、主に北米やヨーロッパといった高緯度地域での研究に基づいて開発されてきました。これらのモデルは、気候条件や土壌特性が大きく異なる低緯度地域には必ずしも適していない可能性があります。

本研究では、これまでに知見の乏しかった低緯度地域の農地に焦点を当て、実際のフィールドデータを用いて土壌炭素貯留量を算定しました。これにより、熱帯および亜熱帯地域に適した、より精度の高い炭素動態モデル確立への貢献が期待されます。

今後の展開として、コンケンおよびナコンサワンでの輪作・間作体系、ロッブリーでの不耕起と有機物施用を組合せた長期連用試験についても土壌炭素貯留量の算定を行う予定です。さらに、日本とタイの研究機関との連携を強化し、モデル化を含めた土壌炭素貯留ポテンシャルの広域評価を目指します。

用語の解説

- 1) 多変量解析

複数の変数に関するデータをもとに、これらの変数間の相互関連を分析する統計的技法の総称。多数のデータから結果を予測したり、シンプルな計算式のような指標を導いたりするために使用されます。

- 2) 構造方程式モデル

複数の構成因子間の関係を同時に評価する統計的手法。情報量の損失が少なく、可視性の高いことが特徴です。

- 3) RothCモデル (Rothamsted Carbon Model)

土壌炭素の長期的な変動を予測する既存のモデルであり、英国のローザムステッド試験場における150年以上継続する長期連用試験でのデータの蓄積を基に構築されています。簡便で信頼性が高いため、多くの国や地域で用いられています。しかしながら、正確な予測のためには、現地での長期連用試験に基づくモデルの検証や改良が求められます。

- 4) t C ha−1 0.2 m−1

表層0–0.2mの土壌に対し、ヘクタールあたりで貯留する炭素量を表します。

誤:tg C ha−1 0.2 m−1

正:t C ha−1 0.2 m−1- 5) 可給態リン酸

土壌中に存在するリン化合物のうち、植物が利用可能な形態のリン化合物を指します。

- 6) 交換性カリウム

土壌の負電荷に吸着されたカリウムイオンで植物が利用可能な形態です。