研究成果

スーパー作物キヌアの多様性を解明 ―高い環境適応性と優れた栄養特性をもつキヌアの品種改良に期待―

令和2年10月14日

国際農研

京都大学

理化学研究所

鳥取大学

株式会社アクトリー

科学技術振興機構

国際協力機構

スーパー作物キヌアの多様性を解明

―高い環境適応性と優れた栄養特性をもつキヌアの品種改良に期待―

|

ポイント

|

概要

国際農研は、京都大学、理化学研究所、鳥取大学および株式会社アクトリーと共同で、世界で栽培されている南米原産のキヌア系統から純系の系統コレクションを作出し、キヌア系統の多様性を明らかにしました。それぞれのキヌア系統について、種子の重さや背丈、茎の直径などの特性を調査し、日本を含む世界の温帯地域での栽培に適している系統を明らかにしました。また、海水と同程度の塩分を含む塩水においても発芽できる系統があることも明らかにしました。本研究の成果により、キヌアのもつ高い環境適応性や優れた栄養特性を支える分子メカニズムの解明に道が拓かれました。また、本成果により、原産国のボリビアなどの南米諸国だけでなく、100カ国以上に広がりつつある世界のキヌア栽培国において、干ばつなどの厳しい環境に適応し、優れた栄養特性を持つスーパー作物キヌアの品種の育成が加速し、世界の食料安全保障、栄養改善、飢餓の撲滅(SDGs目標2「飢餓をゼロに」)に貢献することが期待できます。

本研究成果は、国際科学専門誌「DNA Research」電子版(日本時間2020年10月14日15時)に掲載されます。

関連情報

本研究は、株式会社アクトリーからの資金提供による産官学共同研究、及び国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)と独立行政法人国際協力機構(JICA)の連携事業である地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)「高栄養価作物キヌアのレジリエンス強化生産技術の開発と普及」(研究代表者:藤田泰成)の支援により行われました。

発表論文

- 論文著者

- Mizuno, N., Toyoshima, M., Fujita, M., Fukuda, S., Kobayashi, Y., Ueno, M., Tanaka, K., Tanaka, T., Nishihara, E., Mizukoshi, H., Yasui, Y., Fujita, Y.

- 論文タイトル

- The genotype-dependent phenotypic landscape of quinoa in salt tolerance and key growth traits.

- 雑誌

- DNA Research, 27(4), 2020. https://doi.org/10.1093/dnares/dsaa022

問い合わせ先など

国際農研(茨城県つくば市)理事長 岩永 勝

研究推進責任者:プログラムディレクター 中島 一雄

研究担当者:生物資源・利用領域 藤田 泰成

広報担当者:企画連携部 情報広報室長 中本 和夫

プレス用 e-mail:koho-jircas@ml.affrc.go.jp

京都大学(京都府京都市)

研究担当者:大学院農学研究科 助教 安井 康夫

理化学研究所(茨城県つくば市)

研究担当者:環境資源科学研究センター 研究員 藤田 美紀

鳥取大学(鳥取県鳥取市)

研究担当者:農学部 教授 西原 英治

株式会社アクトリー(石川県白山市)

研究担当者:技術開発 田中 努

科学技術振興機構(東京都千代田区)

事業担当者:国際部SATREPSグループ

広報担当者:広報課

国際協力機構(東京都千代田区)

担当者:経済開発部 農業・農村開発第一グループ 第三チーム長 畔上 智洋

| 本資料は、農政クラブ、農林記者会、農業技術クラブ、文部科学記者会、科学記者会、京都大学記者クラブ、鳥取県内報道機関、筑波研究学園都市記者会に配付しています。 |

※国際農研(こくさいのうけん)は、国立研究開発法人 国際農林水産業研究センターのコミュニケーションネームです。

新聞、TV等の報道でも当センターの名称としては「国際農研」のご使用をお願い申し上げます。

背景と経緯

世界の主要作物の構成は、過去50年の間、大きな変化がなく、少数の主要作物の普及が世界的に進むにつれて、作物の多様性は失われつつあります。作物の多様性の保全や将来の食料安全保障の観点から、近年、孤児作物1)が注目されるようになってきました。孤児作物の中でも特にキヌアは、干ばつや塩害などに耐性をもつだけでなく、必須アミノ酸やミネラル、ビタミンなどをバランスよく豊富に含み栄養価が高いため、気候変動への対応や飢餓の撲滅の観点から、近年、スーパー作物として注目を集めています。しかしながら、キヌアは、一つの株に両性花と雌花をもっているため、他の個体と交雑しやすい性質があり、キヌアの遺伝子レベルでの解析は困難でした。この障害のために、キヌアの遺伝子型2)と、塩耐性や生育に関する表現型3)の関連性についての研究が進んでおらず、食料安全保障に貢献するキヌアを育種(品種改良)する上で、キヌアの遺伝子型と表現型の関連性の全体像を把握することが急務となっていました。

内容・意義

- SDGs目標2「飢餓をゼロに」の実現に向けたキヌアの分子育種や分子生物学・遺伝学研究を行うために必要な基盤となる育種素材として、世界中の主要なキヌア品種を網羅する136の自殖系統コレクション4)を作出しました。

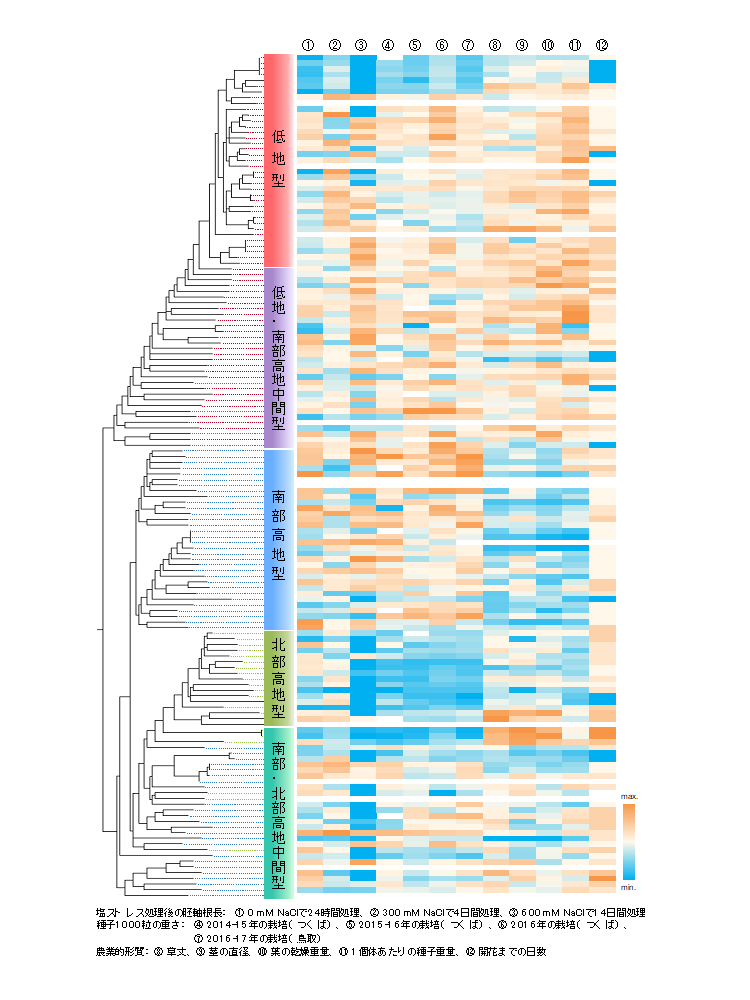

- 作出した136の自殖系統を用いて、遺伝子型と表現型との関連性を明らかにし、「遺伝子型―表現型」の関連性の全体像を一目で眺めることができるヒートマップ5)を作成しました(図1)。

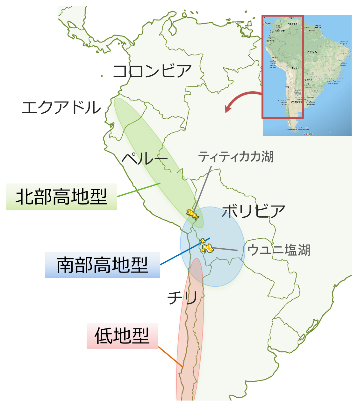

- 136の自殖系統は、一塩基多型(SNPs)6)を用いた遺伝子型の解析から、北部高地型、南部高地型および低地型7)の3種類の遺伝子背景をもつ自殖系統に分類できることを示しました。

- 種子1000粒の重さや背丈、茎の直径、開花まで日数などの表現型の解析から、日本や世界中の温帯での栽培に適しているのは、低地型系統であることを示しました(図1)。

- 塩耐性の表現型の解析から、南部高地系統および低地系統のキヌア種子は、ほぼ海水に相当する600 mM NaClの塩水でも発芽することを示し、北部高地系統より発芽時における塩耐性が強いことを明らかにしました(図1)。

今後の予定・期待

本研究で、キヌアの遺伝子型―表現型の関連性の全体像が明らかになったことにより、世界のキヌア研究者が、農業上有用な遺伝子の単離やその機能解析および品種改良のためのDNAマーカーの開発などを迅速かつ効率的に行えるようになります。その結果、食料安全保障にとって重要となるストレス耐性や収量安定性をもつ品種のほか、消費者層の拡大で注目されつつある栄養特性に富むキヌアの品種の育成が加速します。

用語の解説

- 1)孤児作物

- アマランサス、ヤムイモ、ササゲなど特定の地域においては重要な作物であるが、地域を越えた普及につながる育種や生産技術の改善が十分行われてこなかった作物。

- 2)遺伝子型

- ある生物個体がもつ遺伝子の構成を表したものであり、今回はゲノムの塩基配列を遺伝子型とした。キヌアのゲノム配列の塩基数は 約15億と大きいため、今回はそのうちの170万の塩基を136系統間で比較した。

- 3)表現型

- 遺伝子型と環境要因によって個体に現れる形態的、生理的性質。本研究では発芽時の塩耐性や生育に関わる形質に着目した。

- 4)自殖系統

- 同じ株からの花粉のみを受粉する自殖を継代することにより得られる遺伝的に均一化された個体群。キヌアでは1つの個体に雄しべと雌しべをもつ両性花と、雌しべしかもたない雌花の二種類の花がある。雌花では他の個体からの花粉が受粉しやすくなるため、自殖系統を作成するためには、花房への袋掛けが必要となる。

- 5)ヒートマップ

- 個々の数値データの値を色の強弱で表現した図。

- 6)一塩基多型(SNPs: Single Nucleotide Polymorphism)

- ゲノムDNA配列の系統間の違いのうち、1つの塩基が他の塩基と異なっているもの。

- 7)北部高地型、南部高地型、低地型

- キヌア系統の遺伝子型による分類。北部高地型は、主にペルー側のティティカカ湖周辺の高原地帯に、南部高地型は、主にボリビア南部の塩類集積地を含む高原地帯に、低地型は、主にチリ南部を中心に生育しているキヌア系統が含まれる。(図2)