BNI研究の進展に貢献する「PANOMICSアプローチ」

―植物の根と土壌微生物の相互作用の解明に期待―

令和5年3月14日

国際農研

ウィーン大学

BNI研究の進展に貢献する「PANOMICSアプローチ」

―植物の根と土壌微生物の相互作用の解明に期待―

|

ポイント

|

概要

令和5年1月、国際農研とオーストリアにあるウィーン大学の研究グループによる、生物的硝化抑制(BNI:Biological Nitrification Inhibition)における植物と土壌微生物の相互作用を解説した論文が、Cell Press発行の米国国際植物科学総説雑誌『Trends in Plant Science』に掲載されました。

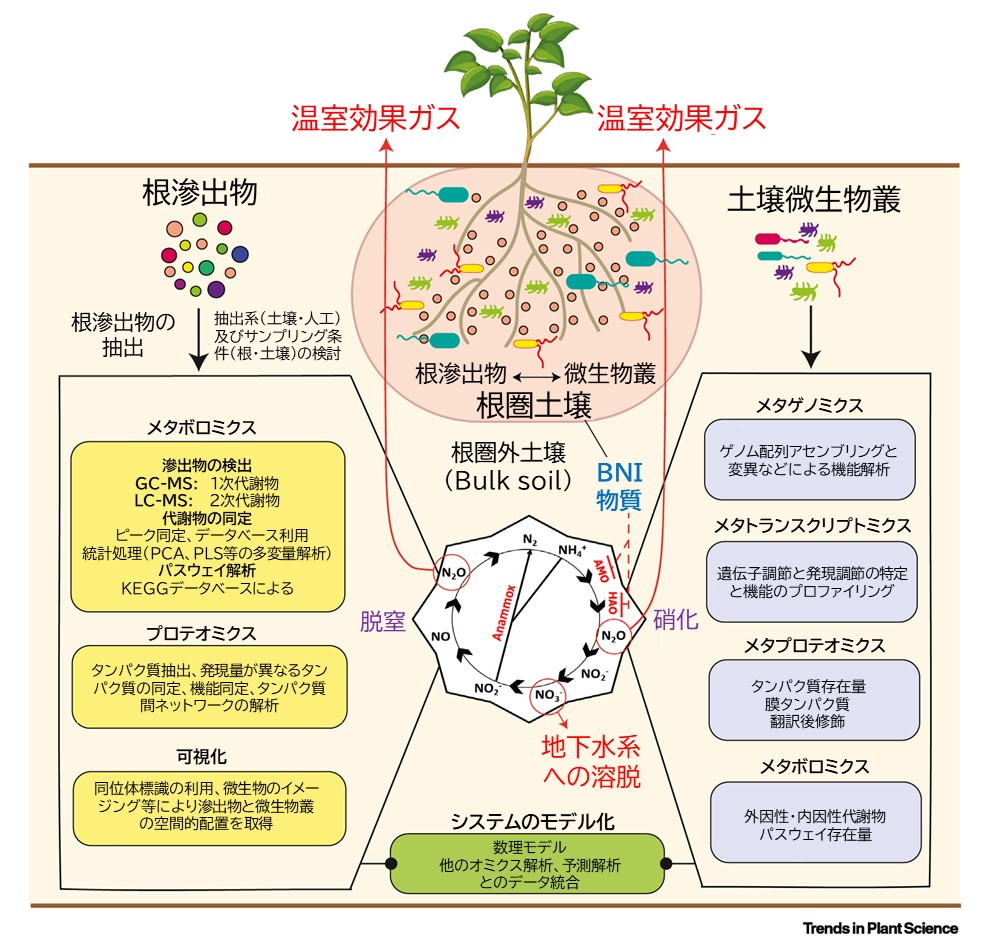

本総説では、植物自身が根から物質を分泌し、硝化を抑制するBNI物質の新たな探索手法として「PANOMICSアプローチ」の活用を提唱しています。PANOMICSアプローチとは、メタボロミクス 4)、プロテオミクス 5)などにより、ゲノム情報を基礎として、生体を構成している様々な分子を網羅的に解析し、得られたデータを、数理モデルを用いて俯瞰的に活用する手法です。

根の周辺、数mm以内の根圏 6)には、土壌1gあたり100億もの土壌微生物が存在するとされ、様々な機能を有していると考えられています。植物と土壌微生物には相互作用があり、これを活用することが期待されていますが、植物の根は地下に存在することから、地上部に比べて観察や測定が困難とされてきました。

近年、オミックス解析の技術革新、計算機科学の進展により、様々な機能の鍵因子の抽出や重要な経路の特定など、生物間の相互作用をより深く理解し、制御することが可能になっています。オミックス解析を用いたヒトと微生物との相互作用については研究例が多く、複雑な相互作用のネットワークが形成されていることが明らかになりつつありますが、植物と土壌微生物の相互作用、特に、根圏における相互作用については研究例が少なく、方法論すら未確立な状況です。

本総説でBNIが注目されたのは、BNIが根圏における植物と土壌微生物の相互作用を活用していること、すなわち、植物の根から分泌されるBNI物質によって、土壌硝化菌の活動が抑制され、土壌中のアンモニウムの硝化(アンモニア態窒素から硝酸態窒素へと酸化する経路)を遅らせる現象が科学的に解明されており、結果として、施肥量が少なくても作物の生産性を高めることができる技術(BNI技術 7))として、今後の実用化が期待されているからです。BNI技術による相互作用の鍵となるBNI物質の探索手法として、複数のオミックス解析を組み合わせたPANOMICSアプローチを活用することは、BNI研究の進展に貢献するだけで無く、植物の根と土壌微生物の相互作用の解明に繋がることが期待されます。

国際農研は、世界に先駆けて開発したBNI技術の深い理解を基に、窒素肥料に由来する農業からの環境負荷を低減する技術の開発を目指しています。令和3年8月31日プレスリリース「世界初!少ない窒素肥料で高い生産性を示すコムギの開発に成功」など、BNI技術の実用化に向けた研究を推進すると共に、国際的なBNI研究を束ねるBNI国際コンソーシアム 8) を主宰しており、コンソーシアムメンバーであるウィーン大学と、PANOMICSアプローチによるBNIのより深い理解を目指して共同研究を推進しています。

国際農研は、世界の共同研究機関と共に、温室効果ガスと水質汚濁物質を削減するBNI強化作物の開発を推進しています。これにより、農業の生産力と持続性を高め、みどりの食料システム戦略 9) の推進に寄与していきます。

関連情報

- 予算

- 運営費交付金プロジェクト「生物的硝化抑制(BNI)技術の活用による低負荷型農業生産システムの開発」

発表論文

- 論文著者

- A Ghatak, P Chaturvedi, S Waldherr, GV Subbarao, W Weckwerth

- 論文タイトル

- PANOMICS at the interface of root-soil microbiome and BNI

- 雑誌

- Trends in Plant Science

DOI: https://doi.org/10.1016/j.tplants.2022.08.016

問い合わせ先

国際農研(茨城県つくば市)理事長 小山 修

- 研究推進責任者:

- 国際農研 プログラムディレクター 林 慶一

- 研究担当者:

- 国際農研 生産環境・畜産領域 グントゥール V. スバラオ

ウィーン大学 ウィーンメタボロミクスセンター ウォルフラム レックワース - 広報担当者:

- 国際農研 情報広報室長 大森 圭祐

プレス用 e-mail:koho-jircas@ml.affrc.go.jp

| 本資料は、農政クラブ、農林記者会、農業技術クラブ、筑波研究学園都市記者会に配付しています。 |

※国際農研(こくさいのうけん)は、国立研究開発法人 国際農林水産業研究センターのコミュニケーションネームです。

新聞、TV等の報道でも当センターの名称としては「国際農研」のご使用をお願い申し上げます。

用語の解説

- 1) 生物的硝化抑制(BNI)

- Biological Nitrification Inhibitionの略称で、植物自身が根から物質を分泌し硝化を抑制することを指しています。硝化は、ある種の微生物(硝化菌)が、作物が吸収しやすい窒素肥料成分であるアンモニア態窒素を硝酸態窒素へと酸化することです。アンモニア態窒素は硝酸態窒素に比べて土壌に吸着されやすく、降雨時に下層土へ流亡(溶脱)しにくいため、根圏土壌での硝化速度を低く維持できれば、作物による施肥窒素の吸収は増加して窒素利用効率が向上し、結果として減肥が可能となるとともに、硝酸態窒素に起因する環境問題の解決へと繋がります。

- 2) オミックス解析

- ゲノム情報を基礎として、生体を構成している様々な分子を網羅的に解析する方法です。

- 3) PANOMICSアプローチ

- DNA解析のゲノミクス、mRNA解析のトランスクリプトミクス、代謝物解析のメタボロミクス、タンパク質解析のプロテオミクスなどにより、生体内などに存在している分子を網羅的に解析し、特定の情報を解析するオミックス解析で得られたデータを、数理モデルを用いて俯瞰的に活用する手法です。

- 4) メタボロミクス

- 個体や組織、体液など主に生体内に含まれるアミノ酸や有機酸、脂肪酸などの低分子化合物を中心とした代謝物質(メタボライト)の総体を網羅的に分析・解析することです。

- 5) プロテオミクス

- 生体内の細胞、組織、体液などに含まれるタンパク質を包括的に解析することです。バイオマーカー探索、病因解明、相互作用タンパク質の同定などを目的に様々な分野で応用されています。

- 6) 根圏

- 植物の根の周辺、数mmの範囲が根圏です。根の近傍にあたり、植物が様々な栄養素を獲得する場であるため、土壌微生物との相互作用が注目されています。

- 7) BNI技術

- BNIを食料生産システムで活用する技術をBNI技術(BNI-technology)と呼んでいます。BNI強化コムギによる環境にやさしい生産技術や、BNI能の高いブラキアリア牧草を活用した輪作体系などの開発が進んでいます。

- 8) BNI国際コンソーシアム

- 国際農研を中心としたBNI研究に関わる機関によって、平成27年に結成された国際的な組織です。2年に一度、BNI研究の進捗を共有することに加えて、未来のBNI研究をどう進めるか、BNI機能を農業の現場で使える技術として発展させるために必要な研究は何か、BNI技術の導入が社会経済や環境に及ぼすポテンシャルを測るための研究などを議論しています。令和4年11月17~19日に第4回BNI国際コンソーシアム会議を開催しました。

- 9) みどりの食料システム戦略

- 食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するため、中長期的な観点から戦略的に取り組む農林水産省の政策方針であり、令和3年5月12日に策定されました。