作物栽培条件下の窒素溶脱量抑制には炭化物の表層土壌への施用が有効

土壌への炭化物の施用深度の違いにより施肥由来の硝酸態窒素溶脱量は変化する。作物栽培条件下では表層施用により溶脱量が12.3%減少する一方、作土層施用では6.4%増加する。本試験の条件において表層施用では、無施用と比較して深さ0~30 cmの土壌における窒素吸着量増加と乾燥状態の軽減が見られる。炭化物を適切な深度に施用することで、環境負荷軽減が期待される。

背景・ねらい

ハーバー・ボッシュ法による窒素肥料の大量生産は⾷料増産を可能にしたが、同時に未利用窒素の溶脱による河川・地下水の汚染やN2Oの放出など深刻な環境問題を引き起こしている。持続可能な農業を実現するために、窒素溶脱抑制技術開発が求められている。

畑地への炭化物施用は窒素溶脱を軽減する手法として知られており、施用量の最適化は進んでいるが、施用深度に関する評価は十分行われていない。これまでに作物体のない条件でパイプ試験を実施し、炭化物の施用深度の窒素溶脱量への影響を評価した。この中で、作土層への炭化物施用により、排水量と窒素溶脱量が減少することを確認した(令和5年度成果情報A07)。これを踏まえ、本研究では作物栽培条件下での結果の再現性を検証するため、陸稲栽培条件下で同様のパイプ試験を実施し、炭化物の施用深度の違いが窒素溶脱量に与える影響を明らかにする。

成果の内容・特徴

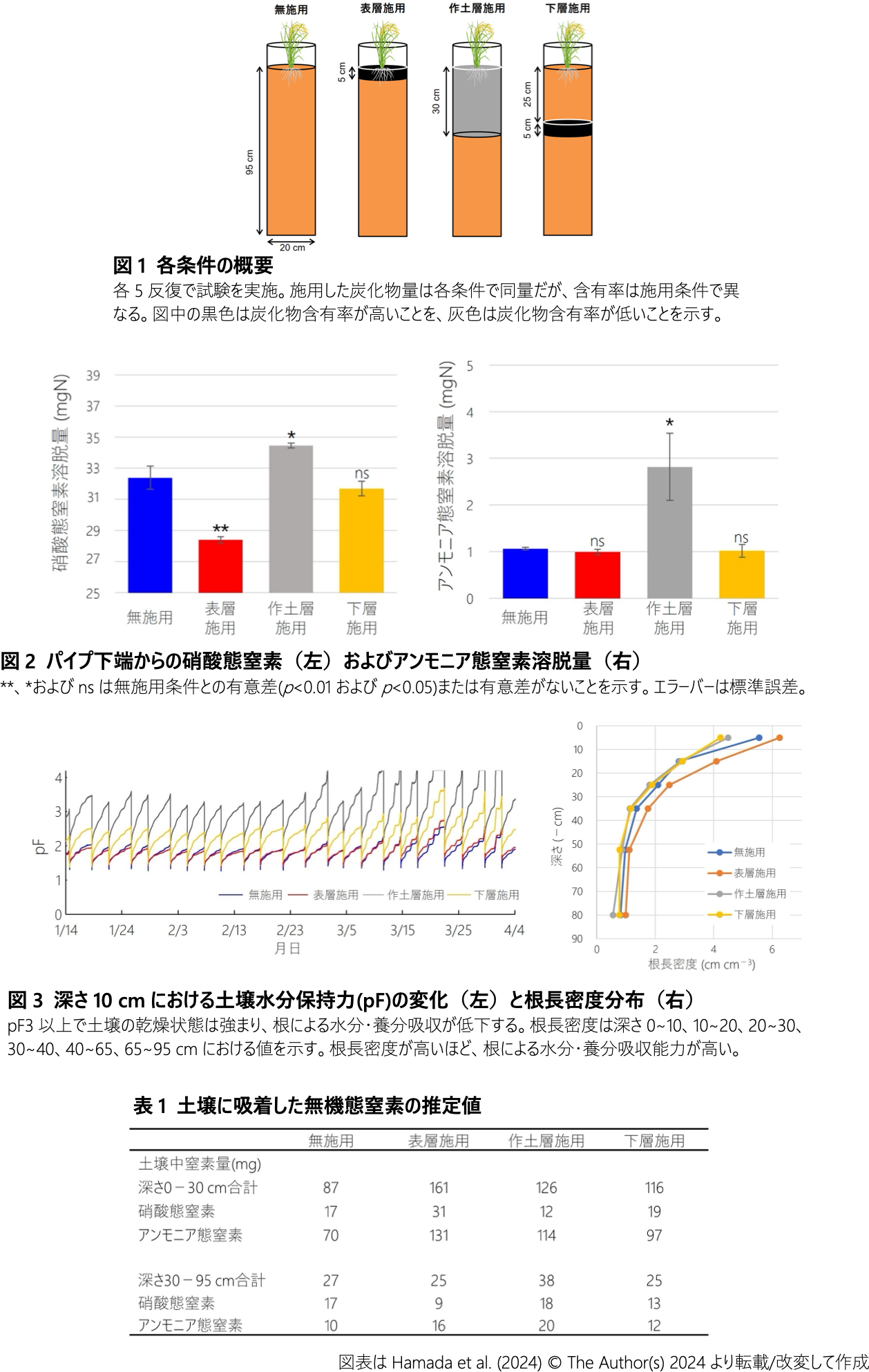

- 共試土壌(国頭マージ、pH=5.25)を塩化ビニル製パイプに充填し、800℃作成の市販バガス炭(粉体)を表層(0~5cm)、作土層(0~30cm)、下層(25~30cm)に混ぜ込む。陸稲(NERICA4)を一株移植し、粉体の硫酸アンモニウムと表面灌漑を定期的に施用し栽培する(図1)。

- 試験期間中のパイプからの硝酸態・アンモニア態窒素溶脱量をバガス炭無施用条件と比較する。パイプ下端からの窒素溶脱量は、炭化物の施用位置により異なる(図2)。表層施用では無施用に比べ、硝酸態窒素溶脱量が12.3%減少する(p<0.05)。作土層施用では硝酸態とアンモニア態窒素の溶脱量がそれぞれ6.4%(p<0.05)、164.1%(p>0.01)増加する。下層施用ではいずれにも有意な変化は認められない。作物のない条件では作土層施用で溶脱軽減効果が高かったが、本試験の結果はこれと異なる。

- 深さ10 cmに設置した土壌水分センサーの値に土壌物理性(保水性)を適用し、土壌が水分を保持する力であるpFに変換する(図3左)。表層施用では土壌の乾燥状態が軽減する傾向にあるが、作土層施用では深さ10 cmにおいて乾燥状態が強まる。作物根の根長密度は表層施用では全深度で高いが、作土層施用では土壌表層で低くなる傾向にある(図3右)。

- 試験終了後の土壌の吸着態窒素量の実測値を用いて、パイプ内全層の吸着態窒素量を推定する(表1)。表層施用では、土壌に吸着された硝酸態・アンモニア態窒素186 mgのうち75%は深さ0~30 cmに存在する。作土層施用では土壌に吸着された硝酸態窒素の半分以上が30~95 cmに存在する。

- 炭化物施用による排水量および窒素溶脱容量の低減効果は、作物が存在しない条件では作土層施用が最も高かったが、作物栽培条件下では表層施用が最も効果的である。作物栽培条件下において表層施用を行うと、深さ0~30 cmの土壌の乾燥状態が緩和され、窒素吸着率が向上し、根長密度も増加する。一方、作土層施用では、表層施用と比較して土壌の乾燥が進み、根長密度が低い傾向にあり、その結果、無機窒素の土壌への吸着および作物による吸収が減少すると考えられる。

成果の活用面・留意点

- 炭化物を表層土壌へ施用する場合、硝酸態窒素溶脱量が軽減する傾向にある。これは環境負荷軽減を目的として炭化物を利用する際の参考情報となる。

- 窒素溶脱の軽減にともない、化学肥料の使用量を削減できる可能性があるが、別途栽培試験などで評価する必要がある。

- 本試験は単一の土壌、炭化物を使ったパイプ試験であるため、異なる土壌、原料や生成温度の異なる炭化物での圃場試験による評価が必要である。

具体的データ

- 予算区分

-

交付金 » 第5期 » 環境プログラム » 熱帯島嶼環境保全

- 研究期間

-

2022年度

- 研究担当者

-

濵田 耕佑 ( 熱帯・島嶼研究拠点 )

ORCID ID0000-0003-4282-8677國吉 大地 ( 熱帯・島嶼研究拠点 )

ORCID ID0009-0004-2303-7161科研費研究者番号: 70912559中村 智史 ( 生産環境・畜産領域 )

ORCID ID0000-0002-0952-5618科研費研究者番号: 00749921 - ほか

- 発表論文等

-

Hamada et al. (2024) Sci. Rep. 14: 22823.https://doi.org/10.1038/s41598-024-73621-3

- 日本語PDF

-

2024_A08_ja.pdf1.58 MB

- English PDF

-

2024_A08_en.pdf411.76 KB

※ 研究担当者の所属は、研究実施当時のものです。