熱帯の低pH農地土壌の理化学性と生物性はフィルターケーキ施用により改善される

石垣島のサトウキビ畑に製糖副産物であるフィルターケーキ(FC)を施用すると、低pH土壌では物理性および化学性が向上する。また、FC施用により、低pH土壌では大型土壌動物であるミミズの現存量も増加するが、中pH土壌では減少する。低pH土壌でのFC施用は、理化学性の改善に加えて、有機物分解の促進や土壌構造の改変を担うミミズの現存量を増加させるため、物質循環や保水性などの土壌機能の向上も期待できる。

背景・ねらい

農地土壌での炭素貯留や肥沃度向上のため、有機物の施用が推奨されている。熱帯地域ではサトウキビが広く栽培されており、製糖過程で副産物としてフィルターケーキ(FC)が多量に生成される。このFCを施用した際の土壌や作物収量への効果の検証が求められている。

大型土壌動物の陸棲大型貧毛類(以降、ミミズ)は、摂食や坑道の形成により、有機物分解の促進や土壌構造の改変などを通して、土壌中の物質循環や保水性といった土壌の機能を向上させ得る。ミミズの生息には土壌pHが重要な規定要因であり、生息に適したpHは種によって異なることが報告されている。一方、農地における有機物の施用は、餌資源の増加や生息環境の改善をもたらし、ミミズの現存量を増加させる可能性がある。

しかし、熱帯のサトウキビ畑において、FC施用と土壌pHがミミズの種組成や現存量、ひいては農地土壌の機能に与える影響は不明である。そこで本研究では、石垣島の異なる2つの土壌pH(低pH:<5.2、中pH:>6.0)を有するサトウキビ畑において、FC施用が土壌の理化学性、およびミミズの種、個体数、現存量に与える影響を評価する。

成果の内容・特徴

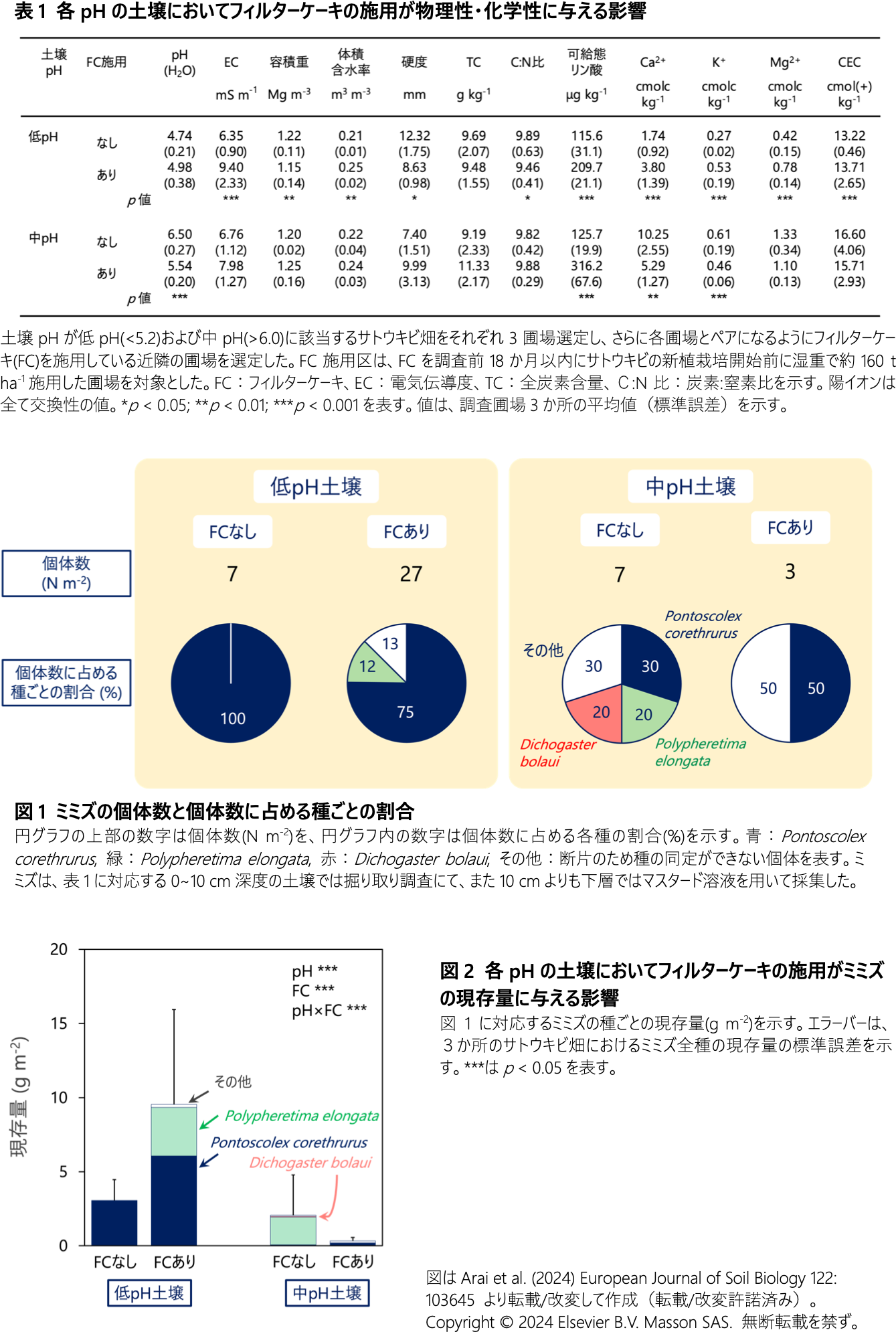

- FC施用により、低pH土壌では容積重と硬度がそれぞれ6%と36%低下し、含水率が1.2倍上昇することから、物理性の改善が認められる。さらに、可給態リン酸含量、および交換性のカルシウム、カリウム、マグネシウム含量はそれぞれ約2倍増加し、陽イオン交換容量も上昇することから、化学性も向上する(表1)。一方、中pH土壌では、FC施用による物理性の向上は認められず、また可給態リン酸含量は2.5倍上昇するものの、土壌pH、交換性のカルシウムおよびカリウム含量は低下しており、化学性の顕著な改善は認められない。

- 土壌pHおよびFC施用の有無にかかわらず、ミミズは熱帯地域で生息が報告されているPontoscolex corethrurus (Müller, 1856) が優占しており(図1)、各処理区において出現個体数の約3〜10割を占める。低pH土壌にFC施用すると、P. corethrurusに加え、Polypheretima elongata (Perrier, 1872) が出現する。

- ミミズの現存量はFC施用によって、低pH土壌では約3倍増加するが、中pH土壌では約8割減少する(図2)。

- 従って、低pH土壌の圃場にFCを施用すると、土壌の物理性・化学性と同時に生物性が向上する。

成果の活用面・留意点

- 未利用資源であるFCの活用により、低pH土壌では生物性の改善を通して物質循環や保水性などの土壌機能の向上が期待できる。

- 今回は一度のFC施用の結果であるため、今後FCの連続的な施用の効果、およびFCとは化学的性質が異なる有機質資材の施用効果は、別途検証する必要がある。

- 本研究では、作物収量への影響は評価していないため、今後収量も含めた評価が必要である。

具体的データ

- 分類

-

研究

- 研究プロジェクト

- プログラム名

- 予算区分

-

交付金 » 第5期 » 環境プログラム » 気候変動総合

交付金 » 第5期 » 理事長インセンティブ

- 研究期間

-

2021~2023年度

- 研究担当者

-

荒井 見和 ( 生産環境・畜産領域 )

ORCID ID0000-0002-5377-7820科研費研究者番号: 20817217伊ヶ崎 健大 ( 生産環境・畜産領域 )

ORCID ID0000-0001-5460-8570科研費研究者番号: 70582021寺島 義文 ( 熱帯・島嶼研究拠点 )

安西 俊彦 ( 熱帯・島嶼研究拠点 )

南谷 幸雄 ( 栃木県立博物館 )

ORCID ID0009-0002-0458-5942科研費研究者番号: 70782556 - ほか

- 発表論文等

-

Arai et al. (2024) European Journal of Soil Biology 122: 103645.https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2024.103645

- 日本語PDF

-

2024_A02_ja.pdf1.14 MB

- English PDF

-

2024_A02_en.pdf412.63 KB

※ 研究担当者の所属は、研究実施当時のものです。