フィリピンのサトウキビ単作地域における地下水への窒素負荷量の推定

地下水の窒素汚染が懸念されるフィリピンの代表的なサトウキビ栽培地域での窒素負荷量を推定した。地表面への窒素の負荷源として、肥料・家畜排泄物・人排泄物・降雨があるが、地下への潜在的な窒素負荷の多くは、肥料由来の窒素である。

背景・ねらい

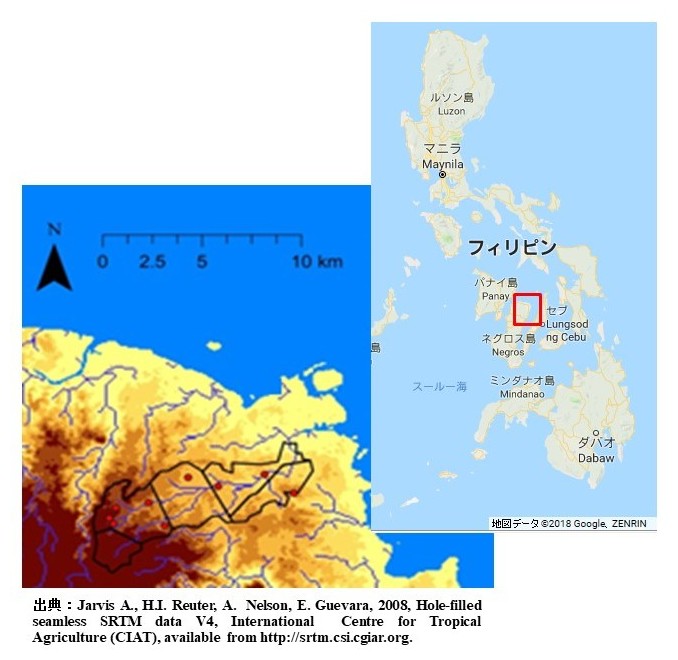

フィリピンは主要なサトウキビ生産国の一つで、なかでもネグロス島は、全国の栽培面積の約6割を占める代表的なサトウキビ単作栽培地域である。地下水が重要な水資源となっているが、土壌が透水性の高い石灰岩層から成っているため、地表に投入された窒素は速やかに地下に浸透し地下水汚染を引き起こす。そこで地下水中の硝酸態窒素(NO3-N)濃度の実態調査を行う。また年間の窒素排出量を用いて、代表的なサトウキビ栽培地域であるネグロス島北部における様々な窒素インプット量から全インプット量を求め、各寄与率を推定する。また窒素収支を試算し、地表面への窒素インプットによる地下への潜在的な窒素負荷を推定する。

成果の内容・特徴

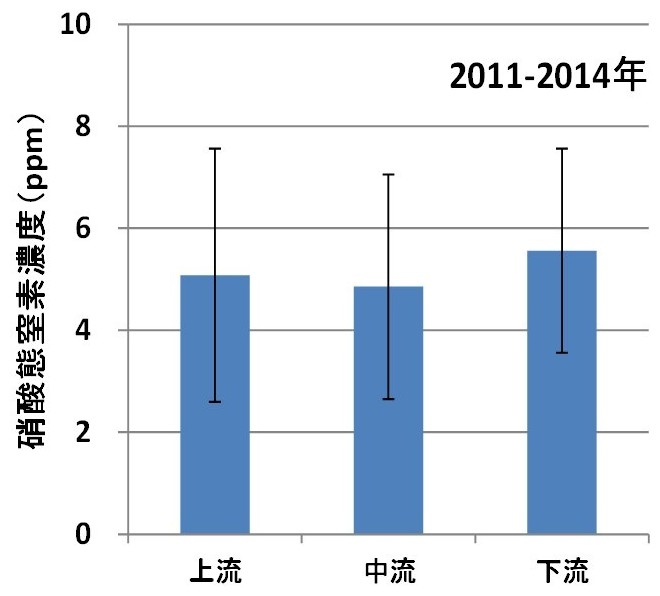

- 研究対象地域(図1)の9地点の浅層地下水(5~6 m程度)から比較的高濃度の硝酸態窒素(NO3-N)が検出され、その値は4年間の平均値で5.6 ppm、最大で8.7 ppmとなり、窒素汚染の危険性が高い(図2)。

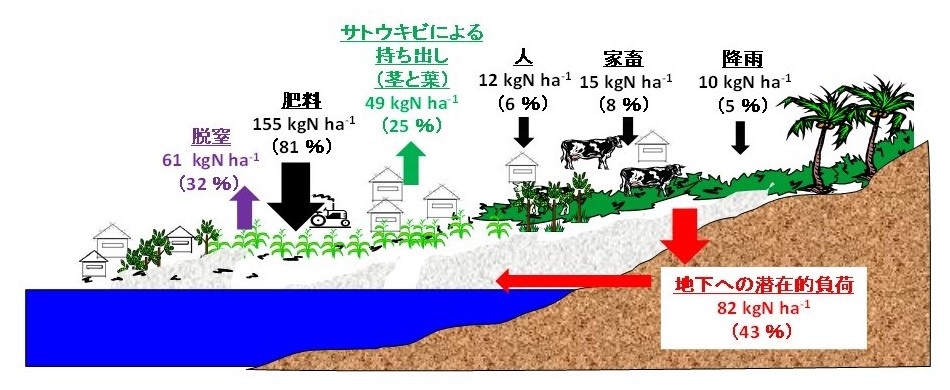

- 土地利用の77%がサトウキビ栽培である。地表面への窒素インプットとなる肥料、家畜排泄物、人排泄物、降雨のそれぞれの既報の原単位(単位量当たりに含まれる窒素量)に施肥面積、家畜数、人口、地域面積(表1)を乗じて地表面への総窒素インプット量を求めた。推定した総窒素インプット量は、192 kgN ha-1(それぞれ155、15、12、10 kgN ha-1)であり、そのうち81%はサトウキビ栽培で施用される窒素肥料である(図3)。

- 地表面への窒素インプットのうち、脱窒によって失われる窒素を32%とすると(吉本ら, 2007)、その量は61 kgN ha-1である。また、茎や葉の窒素吸収量の測定結果から、サトウキビに吸収利用され収穫物として最終的に茎や葉として系外に持ち出される窒素は、茎のみの場合で30 kgN ha-1、葉も含めると49 kgN ha-1であり、窒素インプット量のうち最大25%に過ぎない。

- 以上の結果から、この地域の窒素収支を試算すると、表面流出を含めた地下への潜在的な窒素負荷量は、サトウキビの茎のみを持ち出した場合では、地表面への窒素インプットに対して53%、サトウキビの茎と葉の両方を持ち出した場合は、43%である(図3)。

- この地域のサトウキビ栽培において、肥料由来の窒素による地下への窒素負荷、すなわち地下水の硝酸態窒素汚染への寄与は大きい。

成果の活用面・留意点

- WHO(世界保健機関)による飲料水のNO3-N濃度の上限は10 ppmである。当該地域の地下水のNO3-N濃度は最大8.7 ppmが検出されており、地下への窒素負荷量を軽減すべきである。

- 当該地域における、地表面や地下への窒素負荷軽減を検討する基礎データとなる。

具体的データ

-

図1 研究対象地域

(ネグロス島北部サガイ市近郊) -

図2 浅層地下水の硝酸態窒素濃度

(エラーバーは標準偏差を示す) -

表1 研究対象地域の概要

流域面積(ha)サトウキビ栽培面積(ha)人口家畜数降水量(mm/year)3,4222,6296,5776,6071,985 -

図3 対象地域における地表面への窒素負荷量から求めた窒素収支

- Affiliation

-

国際農研 熱帯・島嶼研究拠点

- 分類

-

研究

- 研究プロジェクト

- プログラム名

- 予算区分

-

交付金 » アジア・島嶼資源管理

- 研究期間

-

2017年度(2011~2020年度)

- 研究担当者

-

後藤 慎吉 ( 熱帯・島嶼研究拠点 )

安藤 象太郎 ( 熱帯・島嶼研究拠点 )

安西 俊彦 ( 農村開発領域 )

- ほか

- 発表論文等

-

後藤ら (2017) システム農学 33(2): 57-63

- 日本語PDF

-

A4748.56 KB

A3791.6 KB

- English PDF

-

A4 295.36 KB

A3289.55 KB

- ポスターPDF

-

2017_A02_poster.pdf772.36 KB