ゴカイ生餌の給餌によるバナメイエビ成熟制御技術の開発

バナメイエビ養殖の持続性および収益性維持には、高品質な種苗の安定供給を可能とする技術が必要となる。人工配合餌料に加えゴカイの生餌を併せて給餌することにより、親エビの卵成熟誘導を促進し、産卵回数・産卵数を向上させ、成熟効果を長く維持できる。従来の眼柄切除法に代わる新たな卵成熟誘導技術としてこの給餌法を採用することで、エビ養殖において最も手間と時間を要していた種苗生産の効率化が期待できる。

背景・ねらい

養殖環境下における親エビの卵成熟誘導には、卵黄形成抑制ホルモン(VIH)を分泌する眼柄を切除し、催熟を促す方法が用いられている。しかし眼柄にはVIHの他にも生命維持に関わる重要なホルモンが存在し、これらを全て遮断する眼柄切除法は、施術時のハンドリングも含め親エビ個体への負担が大きい。また個々の親エビに切除処理を行うため、作業には多大な時間と手間を要し、生産性の低下につながっている。加えて近年は動物福祉の観点から、甲殻類においても飼育個体への物理的負担を問題視する動きもみられ、物理的切除以外の方法で人工催熟を促す方法の開発が求められている。本研究は、従来の眼柄切除法に代わり雌親エビに物理的負担を与えずに成熟・産卵を促進させる技術を開発する。

成果の内容・特徴

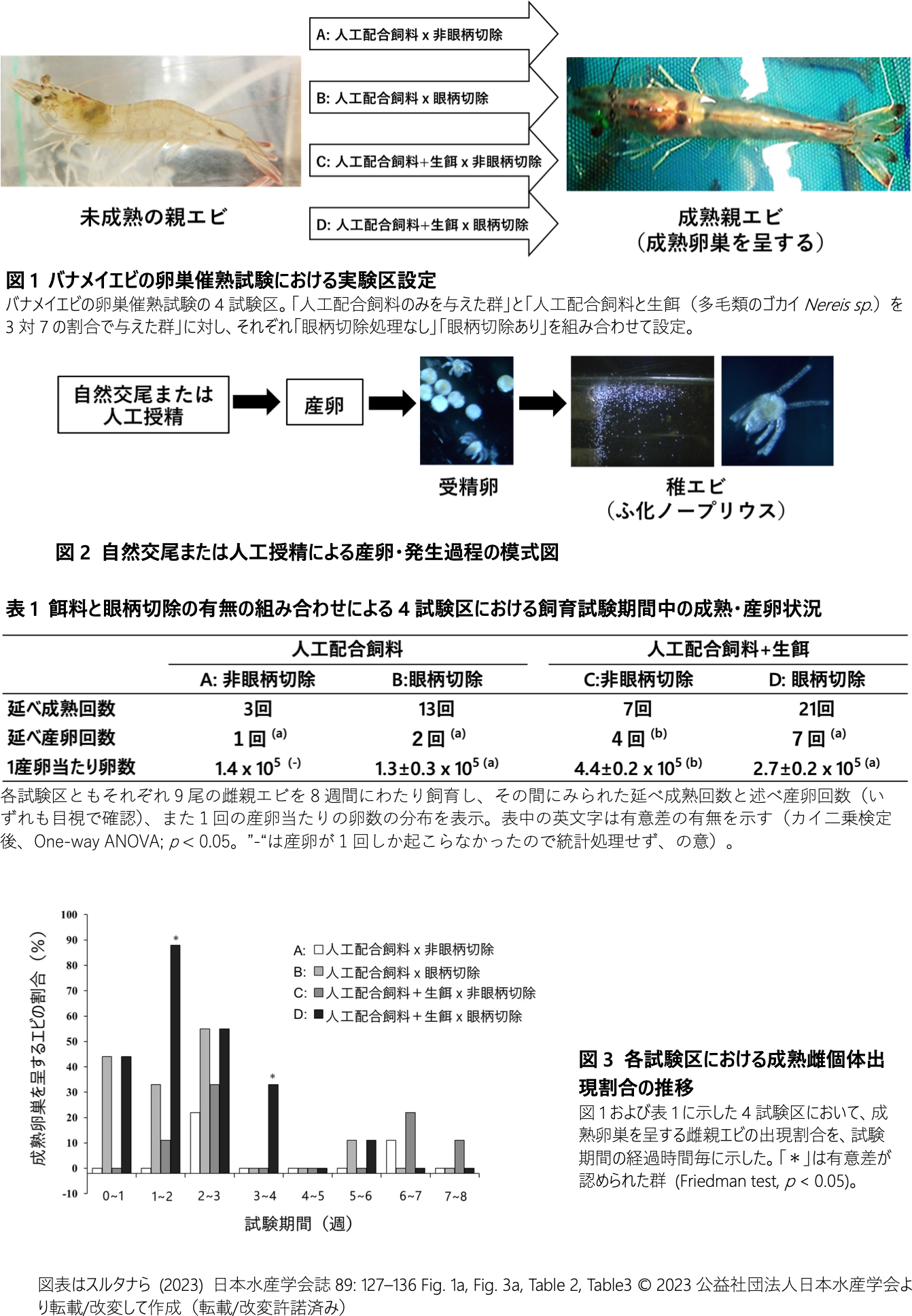

- 多価不飽和脂肪酸を含む多毛類を親エビに給餌すると、プロスタグランジンの生合成・卵成熟が促される可能性がある。そこで、ゴカイ (Nereis sp.) を原料とした生餌を人工餌料とともにバナメイエビ雌親個体に給餌した際の卵巣催熟の効果を検証した。人工配合飼料のみの投餌と人工配合飼料と生餌を3対7の割合で投餌する2種類の投餌法に、眼柄切除処理の有無を組み合わせた計4群の試験区を設け、各群9尾ずつの雌親エビを8週間にわたり給餌飼育し、その間の延べ成熟回数を計数した(図1)。さらに成熟個体がみられた試験区では自然交尾または人工授精を施し、試験区ごとの延べ産卵回数と1産卵当たりの卵数を調べた(図2)。

- 各試験区の延べ成熟回数を比較すると、同じ餌条件では眼柄切除群(B、D)は非切除群(A、B)より3.0〜4.3倍ほど高い値を示す。これは眼柄切除法の高い催熟効果を表すが、餌料の違いで比較すると、切除なしでは2.3倍(A、C)、切除ありでは1.6倍(B、D)、ゴカイの生餌を与えた群(C、D)の方がそれぞれ多く成熟に至る(表1)。また各試験区における成熟個体の出現割合を経過時間毎にみると、眼柄切除の有無にかかわらず、多毛類の生餌を与えた群(C、D)の方が、試験期間終盤に至るまで成熟個体が出現し、多毛類の生餌給餌は、配合餌料のみの給餌に比べ催熟効果が高く、かつより長期間その効果が維持される(図3)。

- 成熟個体が現れた試験区に対して、雄親エビの投入による自然交尾あるいは人工授精による産卵を促した結果、延べ産卵回数では眼柄切除+生餌投餌のD群が延べ7回と最大であるが、1回当たりの産卵数では眼柄切除なし+生餌投餌のC群が最大値を示す(表1)。

成果の活用面・留意点

- 人工餌料に加え、ゴカイの生餌を雌親エビに給餌することにより、従来の眼柄切除処理を行わずとも従来法と同程度あるいはそれを上回る雌親エビの卵成熟誘導を促進することができる。これにより、親エビを傷つけることなく、また個々の雌親個体にいちいち処理を行わずとも稚エビの生産ができるようになり、従来法を上回る生産効率を達成することが可能となる。

具体的データ

- 分類

-

技術

- 研究プロジェクト

- プログラム名

- 予算区分

-

交付金 » 第5期 » 情報プログラム » 実用化連携

- 研究期間

-

2021~2024年度

- 研究担当者

-

ワイルダー マーシー ( 水産領域 )

ORCID ID0000-0003-2114-2000科研費研究者番号: 70360394姜 奉廷 ( 水産領域 )

ORCID ID0009-0004-9970-6923科研費研究者番号: 00649022スルタナ ザケア ( 水産領域 )

ORCID ID0000-0003-3712-7390科研費研究者番号: 60995265 - ほか

- 発表論文等

-

スルタナら (2023). 日本水産学会誌 「実験条件下において異なる飼餌料で飼育されたバナメイエビLitopenaeus vannameiの繁殖能力およびそれに及ぼす眼柄切除の影響」(2023年3月号、89: 127-136)https://doi.org/10.2331/suisan.22-00039

- 日本語PDF

-

2024_C02_ja.pdf1.67 MB

- English PDF

-

2024_C02_en.pdf1.04 MB

※ 研究担当者の所属は、研究実施当時のものです。