脂質含量を減らさずにタンパク質含量を高める野生ダイズ由来対立遺伝子

背景・ねらい

人間が消費するタンパク質と脂質の最も重要な供給源の一つであるダイズ種子には、約40%のタンパク質と約20%の脂質が含まれており、世界の植物性タンパク質の71%以上、油の29%以上を供給している。一般的に、ダイズのタンパク質含量は脂質含量と負の相関関係を示し、両方の含量が高い品種の開発は困難である。しかし、ダイズは、食料、工業原料、家畜飼料として、タンパク質と脂質の両方の含量が高い品種の需要が高まっている。このため、ダイズ生産国の中には、ダイズの種子の粗脂肪含量と粗タンパク質含量の合計を政府の新品種審査基準に用いている場合もある。タンパク質と脂質含量の両方が高い品種を育成するため、新しい遺伝子を探索する必要がある。ダイズの祖先種である野生ダイズ(ツルマメ)は栽培ダイズより高い種子のタンパク質含量を示し、栽培ダイズ品種のタンパク質含量を向上させるために重要な遺伝資源として注目されている。

国際農研は、野生ダイズから有用遺伝子を発掘するため、ダイズ品種「Jackson」と野生ダイズ「JWS156-1」の交配によるBC3F6世代の野生ダイズの染色体断片置換系統(CSSL)集団を作成し、ダイズ重要形質の遺伝解析を行っている(平成30年度国際農林水産業研究成果情報「ダイズ重要形質の遺伝解析のための野生ダイズの染色体断片置換系統群」)。本研究では、タンパク質含量を高める野生ダイズ由来遺伝子領域を特定するため、改めて同じ親系統を用いて、BC3F6世代よりも野生ダイズ由来の領域が狭まったBC4F6世代のCSSL集団を作出し、種子タンパク質及び脂質含量の評価と量的形質遺伝子座(QTL)解析を行う。

成果の内容・特徴

- 栽培ダイズ品種「Jackson」と野生ダイズ系統JWS156-1を交配したのち、栽培ダイズを反復親として4回連続戻し交配並びに自殖を行い、BC4F6世代野生ダイズCSSL集団を作出する。

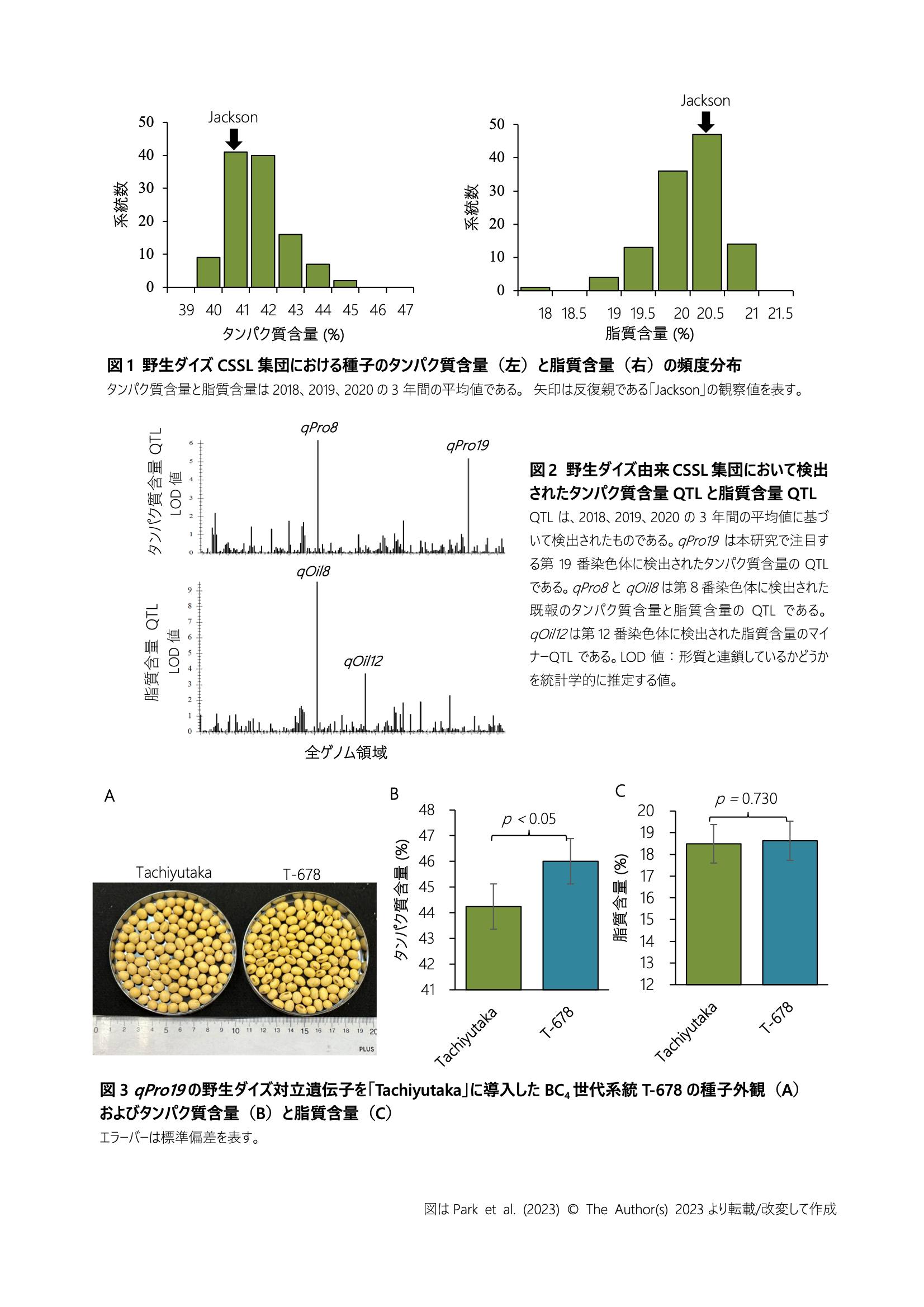

- 計123系統のCSSL集団を3年間(2018、2019、2020)圃場で栽培し、種子のタンパク質、脂質の含量を調査すると、元親品種「Jackson」より高い系統が確認される(図1)。

- 計243個のDNAマーカー(SSRマーカー)を用いたQTL解析では、タンパク質、脂質およびタンパク質+脂質含量に関連する計12個のQTLが8本の染色体に検出される。

- 検出したQTLのうち、第19番染色体に座乗するQTL(qPro19)(図2)の野生ダイズの対立遺伝子は種子の脂質含量を減らさず、タンパク質含量を高める。

- qPro19の効果を検証するため、qPro19の準同質遺伝子系統(NIL)を作出し、タンパク質および脂質含量の分析結果では、野生ダイズ型NILは栽培ダイズ型NILより高いタンパク質含量を示すが、脂質含量の有意な差を認めない。

- qPro19の野生ダイズ対立遺伝子をダイズ品種「Tachiyutaka」(タンパク質含量44.2%)に導入したBC4世代戻し交配系統(T-678)は、脂質含量を減少させず、タンパク質含量を46.0%まで向上される(図3)。

成果の活用面・留意点

- 本研究で同定したタンパク含量QTL qPro19の野生ダイズの対立遺伝子は、ダイズのタンパク質と脂質両方の含量が高い品種の開発や、特定のダイズ品種のタンパク質の向上の遺伝子素材として利用できる。

- qPro19の野生ダイズ対立遺伝子によって品種のタンパク質含量を向上させる効果は対象ダイズ品種の遺伝的な背景に依存するため、導入対象品種によって異なるタンパク質含量の向上効果が得られる可能性がある。

具体的データ

- 分類

-

研究

- 研究プロジェクト

- プログラム名

- 予算区分

-

交付金 » 第5期 » 食料プログラム » レジリエント作物

交付金 » 不良環境耐性作物開発

- 研究期間

-

2018~2023年度

- 研究担当者

-

朴 哲旴 ( 生物資源・利用領域 )

許 東河 ( 生物資源・利用領域 )

- ほか

- 発表論文等

-

Park et al. (2023) Plant Genet. Resour.-Charact. Util. 21: 409–417https://doi.org/10.1017/S1479262123000850

- 日本語PDF

-

2023_B01_ja.pdf742.49 KB

- English PDF

-

2023_B01_en.pdf1.19 MB

※ 研究担当者の所属は、研究実施当時のものです。