ラオス在来テナガエビMacrobrachium yuiの浮遊幼生飼育技術の開発

ラオス在来テナガエビMacrobrachium yuiの浮遊幼生は、孵化後から着底するまでは塩分3.5 pptの人工海水で飼育し、その後1週間を1.7 pptで馴致飼育した後に淡水飼育を開始することが好適条件である。この方法を用いることで浮遊幼生の70%以上が稚エビまで成長する。

背景・ねらい

ラオス北部のメコン川支流で漁獲され貴重な収入源となっているラオス在来テナガエビMacrobrachium yuiは、開発による環境破壊や乱獲によりその漁獲量が減少しており、これまでに本種の浮遊幼生の飼育手法の概要が明らかになっている(平成20年度研究成果成果情報No.23)。本研究では、より詳細な浮遊幼生の飼育条件検討に加え、浮遊幼生の天然生息域である洞窟の水のイオン組成を明らかにすることで、浮遊幼生から稚エビまでの好適飼育条件を見出し、天然資源に依存しないM. yuiの養殖に必要な種苗生産技術確立につなげる。

成果の内容・特徴

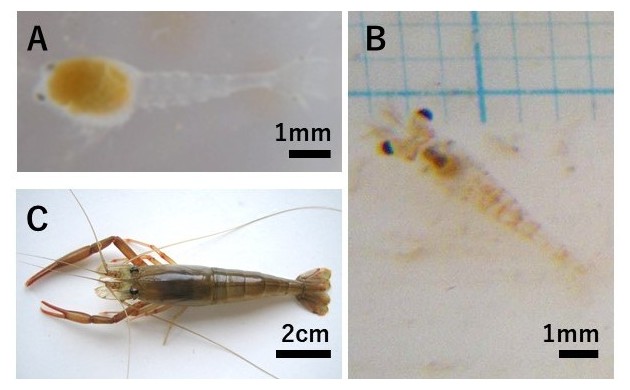

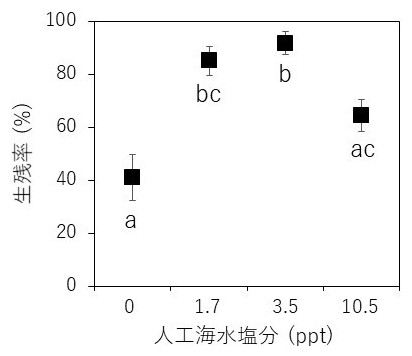

- 1対の親より得られた孵化1日後のM. yui浮遊幼生(図1A)を20尾ずつ、塩分が0(淡水)、1.7、3.5、10.5 pptの人工海水を用いた4区に分けて水温23°Cに維持した1.5 L水槽に収容し、着底するまで(約24日間,図1B)の生残率を調べる。23尾の親エビ(図1C)を使用(23反復)して実験を行った結果、塩分3.5 ppt人工海水区での生残率が平均91.7%と最も高い(図2)。なお、本実験で用いた親エビの平均抱卵数は80.8粒である。

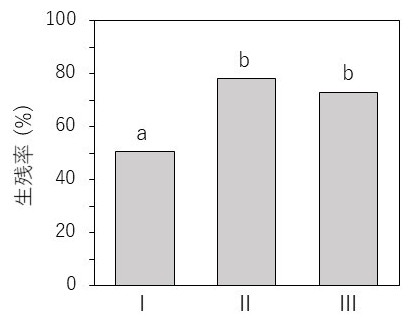

- 浮遊幼生を塩分3.5 ppt人工海水中で着底するまで飼育した後、最初の1週間を塩分1.7 ppt人工海水で馴致させた後に淡水飼育を開始することで78%と最も高い生残率が得られる(n=93~107, 図3)。

- 天然生息域においてM. yui浮遊幼生の存在が確認された洞窟水のイオン組成は、河川水とは大きく異なる(表1)。また、塩分3.5 ppt人工海水との比較では、塩分3.5 ppt人工海水のCa2+、SO42-、Mg2+の濃度が洞窟水のそれに比較的近い(表1)。これら3種のイオン、あるいはその一部がM. yui浮遊幼生の成育に必須であると推察される。

成果の活用面・留意点

- 本研究により開発された人為管理下でM. yuiの浮遊幼生から稚エビまで飼育する技術は、将来的に天然資源に依存しないM. yui養殖技術確立に大きく貢献するとともに、他のラオス在来テナガエビの種苗生産技術への活用も期待できる。

- M. yuiは地域個体群ごとの遺伝的多様性が低下しており、開発に伴う環境変化などによる絶滅が危惧されている。本研究成果は、地域個体群の継代維持や個体群が減少した流域での稚エビ放流等に有用な知見となり、将来にわたるM. yui天然資源の保全に貢献する。

- 天然資源に依存しないM. yui養殖技術確立には、本技術に加えて、人為管理下で成熟した親エビを生産する技術開発も必要となる。

具体的データ

-

図1 Macrobrachium yui

A: 孵化後の浮遊幼生 B: 着底後の稚エビ C: メスの親エビ -

図2 塩分0~10.5 pptの人工海水で飼育したM. yui浮遊幼生の着底まで(約24日間)の生残率

-

図3 M. yui着底後2週間の生残率

I: 塩分3.5 pptの人工海水で2週間飼育(n=93)

II: 1週目を塩分1.7pptの人工海水、2週目を0 pptで飼育(n=100)

III: 0 pptで2週間飼育 (n=107) -

表1 塩分3.5 ppt人工海水、洞窟水、および河川水のイオン組成の比較(mg/L)

イオン塩分3.5ppt

人工海水*洞窟水 (n=4)

(平均(標準誤差))河川水 (n=12)

(平均(標準誤差))U 値P 値Cl-1767.91.04(0.14)0.34(0.12)530.025NO3-N.D.**2.06(0.63)0.19(0.06)570.006SO42-270.467.48(46.88)9.52(3.96)520.034Na+1053.96.34(0.46)8.85(1.33)280.505K+41.50.68(0.06)1.07(0.09)120.009Mg2+134.916.61(3.60)8.49(1.48)530.025Ca2+62.5108.28(4.80)41.18(5.12)580.004*Kester et al., (1967) Limnol. Oceanogr., 12: 176-179.

**N.D., no data(データなし)

- Affiliation

-

国際農研 水産領域

- 分類

-

研究

- 研究プロジェクト

- プログラム名

- 予算区分

-

交付金 » 熱帯沿岸域養殖

- 研究期間

-

2017年度(2011~2015年度)

- 研究担当者

-

奥津 智之 ( 水産領域 )

科研費研究者番号: 40456322森岡 伸介 ( 水産領域 )

科研費研究者番号: 40455259伊藤 明 ( 水産研究・教育機構 )

濱田 康治 ( 農研機構 農村工学研究所 )

Chanthasone Phonenaphet ( ラオス水生生物資源研究センター )

Kounthongbang Aloun ( ラオス水生生物研究センター )

Phommachan Phoutsamone ( ラオス水生生物資源研究センター )

Lasasimma Oulaytham ( ラオス水生生物研究センター )

- ほか

- 発表論文等

-

https://doi.org/10.1007/s10499-017-0218-y

Okutsu T et al. (2017) Aquaculture International, 26:325-335

- 日本語PDF

-

A4 282.25 KB

A3 278.58 KB

- English PDF

-

A4 172.78 KB

A3 149.44 KB

- ポスターPDF

-

2017_C04_poster.pdf359.46 KB