ラオスにおける在来テナガエビMacrobrachium yui の遺伝的多様性

テナガエビの遺伝的集団構造解析を行ったところ、本種は集団間で遺伝的に分化しており、河川間で遺伝的交流は見られない。ラオス北東部に生息する集団は集団サイズ及び遺伝的多様度ともに低下しており、各地域集団の遺伝的特性に適した資源回復手法が必要とされる。

背景・ねらい

ラオス北部において重要な水産資源として利用されている在来テナガエビMacrobrachium yuiは乱獲や河川環境の悪化などにより各地で漁獲量が激減している。本種の資源回復を図るため、ミトコンドリアDNAの調節領域に着目し、個体群における遺伝的多様性と集団サイズの健全性及び個体群間の遺伝的分化について評価を行い、各漁場に最も適した資源回復手法を提案する。

成果の内容・特徴

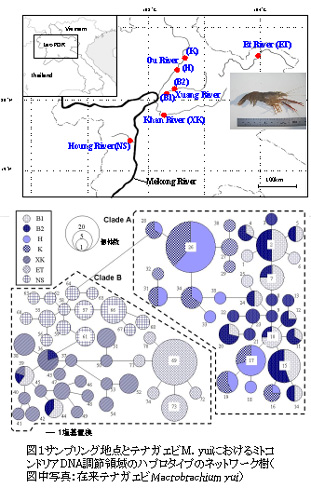

- ラオス北部の5河川7地点(図1)で採集したサンプルから74のDNA配列パターンが検出され、Xuang川(B1・B2)グループを境にOu川(H・K)グループとKhan川(XK)、Houng川(NS)及びEt川(ET)グループとの2系統に分けることができる(図1)。

- 河川グループ間および異なる河川の集団間で遺伝的分化係数(0から1までの値を取り、値が大きいほど比較した集団間に遺伝的分化が生じている)に有意な差が見られる(表1)。一方、同一河川内の集団間では有意な差は見られないことから(表1、表2)、本種が河川間でほとんど遺伝的な交流がなく、遺伝的に分化し、遺伝的構造が河川ごとに異なることを示している。

- Et川(ET)の集団の遺伝子多様度(DNA配列パターンの多さ)ならびに塩基多様度(DNA配列の違い)は他の集団に比べ大きく低下しており(図2)、さほど遠くない過去に集団が大きく縮小したものと考えられる。Et川の集団における遺伝的多様性の喪失は近親交配や矮小化などにより集団の増殖速度を鈍化させるとともに、急激な環境変化による絶滅リスクを増加させる。

- 過去の集団の縮小・拡大を推定できる塩基置換頻度分布及びDNA配列のネットワーク樹(図1)によれば、Ou川(H・K)の個体群は過去に大きな集団縮小を経験しているが、Khan川(XK)及びHoung川(NS)の個体群は長期にわたり安定している。また、Et川(ET)の個体群もさほど遠くない過去に大きく集団縮小させ、まだ回復にはいたっていない。

成果の活用面・留意点

- 本種は河川間で遺伝的分化が進んでいることから、遺伝的多様性に配慮しない種苗放流および養殖は各集団の遺伝的攪乱を招く。現状を踏まえると本種を資源回復させるには資源管理が最も適切な手法であり、実施に際しては河川ごとの資源管理が望ましく、河川管理を所掌している郡の指導で村人が主体的に資源管理することが望ましい。

- 本種は洞窟小河川で繁殖するという特異な生活史をもつことから遡上時に捕獲されやすい。また、過去に大きく減少させた個体群も見られ環境変動にも脆弱である。そのため、洞窟河川での漁獲規制及び生息環境保全を主体とした資源管理手法が有効である。

- とくに遺伝的多様性が極端に低下しているEt川の個体群については中央政府の指導のもと人工種苗生産による資源回復が望まれる。

具体的データ

- Affiliation

-

国際農研 水産領域

- 分類

-

研究B

- 研究プロジェクト

- プログラム名

- 予算区分

-

交付金 » 熱帯沿岸域養殖

- 研究期間

-

2012年度(2009~2012年度)

- 研究担当者

-

今井 秀行 ( 琉球大学 )

科研費研究者番号: 10359987伊藤 明 ( 水産領域 )

Kounthongbang Aloun ( ラオス水生生物研究センター )

Lasasimma Oulaytham ( ラオス水生生物研究センター )

Souliyamath Pany ( ルアンプラバン県ナルワン水産試験場 )

- ほか

- 発表論文等

-

Imai et al. (2012) JIRCAS Working Report, 75: 143-148

Ito et al. (2011) Catch and Culture, 17, (2):24-27

- 日本語PDF

-

2012_24_A4_ja.pdf147.83 KB

- English PDF

-

2012_24_A4_en.pdf651.45 KB