マレーシア半島セランゴール沿岸における麻痺性貝毒原因プランクトンの発見

麻痺性貝毒はヒトに重篤な食中毒被害をおよぼし、その予察防除は食品安全上の重要な課題である。貝を毒化させるプランクトンを調査したところ、ハイガイ養殖の中心漁場で、その原因プランクトン2種の遊泳細胞および1種の休眠胞子の分布が初めて明らかになる。今後、ハイガイ養殖の安定化に向けて、同漁場での貝毒モニタリング体制の確立が必要である。

背景・ねらい

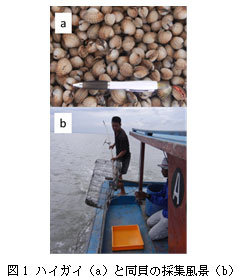

アカガイの仲間ハイガイAnadara granosa(図1a)は東南アジア諸国で重要な養殖対象種である。本種の生息に好適な泥干潟が広がるマレーシア半島のセランゴール沿岸は、本種養殖の中心漁場であり(図1b)、その稚貝は周辺国にも養殖用種貝として輸出されている。一方、東南アジアでは麻痺性貝毒の原因プランクトンの分布拡大が近年問題になっており、養殖二枚貝類の毒化は食品安全上だけでなく出荷規制による経済損失も深刻な問題である。本研究では、セランゴール沿岸のハイガイ養殖漁場を対象に麻痺性貝毒原因プランクトンの生息実態を調査して、同漁場の漁業管理対策に役立つ知見を収集する。

成果の内容・特徴

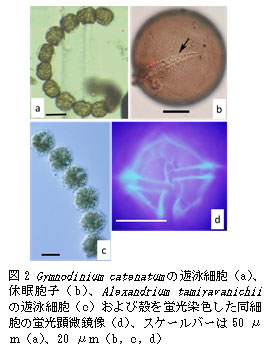

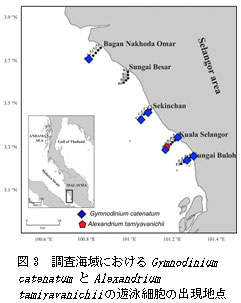

- 2012年1月~5月にセランゴール沿岸において実施したプランクトンネット(メッシュサイズ20μm)による広域採集調査から、麻痺性貝毒原因プランクトンGymnodinium catenatum(図2a)およびAlexandrium tamiyavanichii(図2c, 2d)の2種を検出する。G. catenatum遊泳細胞はセランゴールの北部から南部の沿岸約100 kmに広く分布することが明らかになる(図3)。

- セランゴール沿岸で柱状採泥器により広域的に採取した表層泥(0-2cm)から、G. catenatumの休眠胞子が広域的に観察された(図2b)。特にセランゴール沿岸の北部で密度が高く、約0.5細胞/g・乾燥泥で本種休眠胞子が存在すると推定できる(図4)。

成果の活用面・留意点

- 今後、マレーシア政府と共同で、同海域における貝毒原因プランクトンの出現状況およびハイガイの毒量検査に関わる貝毒モニタリング体制を整備し、マレーシアの国内外に流通するハイガイの食品としての安全性を高め、同沿岸のハイガイ養殖産業の安定化を図る。

- セランゴール沿岸から国内外へのハイガイ稚貝の出荷、輸出は貝毒原因プランクトンの休眠胞子を他海域に拡散させ、貝毒発生海域を広げる要因になり得る。今後、ハイガイ養殖の漁業管理の一環として、ハイガイ稚貝の他海域への出荷は貝毒原因プランクトンの拡散防除を考慮して行う必要がある。

具体的データ

- Affiliation

-

国際農研 水産領域

- 分類

-

研究B

- 研究プロジェクト

- プログラム名

- 予算区分

-

交付金 » 熱帯沿岸域養殖

交付金 » 第5期 » 理事長インセンティブ

- 研究期間

-

2011年度

- 研究担当者

-

圦本 達也 ( 水産領域 )

Bin Ayub Mohd Nor Azman ( マレーシア水産研究所 )

高田 義宣 ( 新日本検定協会 )

児玉 正昭 ( 東京大学 )

松岡 數充 ( 長崎大学 )

科研費研究者番号: 00047416 - ほか

- 発表論文等

-

Su-Myat et al. (2012) Malaysian Fisheries Journal, 11: 32-41.

- 日本語PDF

-

2012_25_A4_ja.pdf63.87 KB

- English PDF

-

2012_25_A4_en.pdf124.79 KB