ベトナム・メコンデルタにおけるオニテナガエビの稚エビ培養技術の確立と技術移転

グリーンウオータシステム(植物プランクトン餌料)はオニテナガエビの安定種苗生産技術を可能にする効率的な稚エビ培養技術であり、飼育水を交換する必要がないので、従来システムより生産コストを低く抑えることができる。このシステムの技術移転により、2002年のベトナムの稚エビ生産量は1990年の50倍の5,000万尾に拡大した。

背景・ねらい

ベトナム・メコンデルタ地域では、オニテナガエビは重要な養殖対象種として期待されている。しかし、ふ化の幼生から稚エビに変態するまでの期間の生残率が低いため、安定した種苗生産技術の開発が必要とされている。

成果の内容・特徴

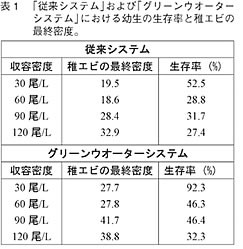

- ふ化後の幼生から稚エビに変態するまでを、グリーンウオーターシステム(植物プランクトンを培養するため、飼育水が緑色となる)で培養することにより、従来システム(清水交換式、餌料はアルテミアのみ)より、高い生存率が得られる(表1)。稚エビの最終密度及び生存率から、実用的収容密度90尾/リットルが最も経済効率が高いと推定される。

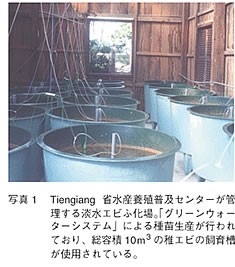

- カントー大学と国際農林水産業研究センターは稚エビ培養技術を移転するため、ベトナムの省立及び民間のふ化場関係者を対象に実践技術と運営方法について研修を行った。その結果、11の省立ふ化場と72の民間ふ化場が新たに設立され、ベトナムにおける2002年の稚エビの年間生産量が1990年に比べ50倍に増加し、5,000万尾となった(写真1は設立された省立ふ化場の一つ)。

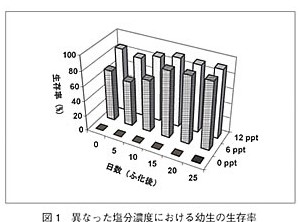

- 稚エビに変態するまでの幼生期は汽水で飼育する必要があり、従来は塩分濃度12ppt(千分の1)の汽水を用いていたが、幼生の浸透圧調節機能により、ふ化15日目からは6pptでも生存が可能である(図1)。

- ベトナム・カントー大学のミニふ化場で生産された人工種苗を、カントー省およびビンロン省の零細農家に提供し、エビ・稲ファーミングシステムの実証試験を実施して、人工種苗を用いた水田でのオニテナガエビ養殖が十分可能であることおよび稲作のみに比べて収入を2~3倍向上させることができることを示した。

成果の活用面・留意点

- この技術では、食塩使用量が削減されるので、低コスト化を図ることができる。

- 開発された稚エビ培養技術は、正確な知識と適切な管理のもとで実施する必要がある。今後、稚エビの餌料となる植物プランクトンの種類とその維持機構について、またファーミングシステムに応用する場合、オニテナガエビが稲の生育等に及ぼす影響と農家家計に及ぼす効果について検討する必要がある。

具体的データ

- Affiliation

-

国際農研 水産部

- 予算区分

- 国際プロ〔メコンデルタⅡ〕

- 研究課題

-

ベトナム・メコンデルタにおけるオニテナガエビ種苗生産技術の改善―浸透圧調節及び生殖機構の解明

- 研究期間

-

2002年度(1999~2003年度)

- 研究担当者

-

WILDER Marcy Nicole ( 水産部 )

ORCID ID0000-0003-2114-2000科研費研究者番号: 70360394PHUONG Nguyen Thanh ( カントー大学 )

HIEN Tra Thi Thanh ( カントー大学 )

HAI Ngoc Tran ( カントー大学 )

HUONG Do Thi Thanh ( カントー大学 )

- ほか

- 発表論文等

-

マーシー ワイルダー, 福田裕 (2002): メコンデルタにおけるオニテナガエビの種苗生産と養殖技術開発. 作る漁業の総合情報誌「養殖」, 12月号, 98-101.

Huong, D. T. T., Jayasankar, V., Jasmani, S., Saido-Sakanaka, H., Wigginton, A. and Wilder, M. N. (2002): Na/K-ATPase activity during larval development in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii and the effects of salinity on survival rates. Fisheries Science (in press).

- 日本語PDF

-

2002_20_A3_ja.pdf968.48 KB

- English PDF

-

2002_20_A4_en.pdf61.22 KB