主要普及成果追跡評価 : サトウキビ⽩葉病対策としての健全種茎増殖・配布マニュアル

- 主要普及成果名

- 選定年度

-

令和2年度(2020年度)

- 成果担当者

-

小堀 陽一(国際農研 生産環境・畜産領域)

安藤 象太郎(国際農研 熱帯・島嶼研究拠点)

1.研究の背景・ねらい

サトウキビ白葉病は、世界第2位の砂糖輸出国であるタイを中心とするアジア地域で大きな被害を出す、サトウキビの重要な虫媒伝染病である。感染後の有効な治療法は確立されておらず、罹病したサトウキビは葉が白化するなどの症状を経て枯死する。病原体はファイトプラズマであり、媒介虫として2種のヨコバイが知られている。白葉病の被害が大きい圃場では、種茎が既に白葉病に汚染されている可能性が高く、健全種茎の活用が本病の抑制に高い効果を発揮する可能性が高い。サトウキビは栄養繁殖性植物であり、その世代間増殖率は7~10倍である。従って、十分量の健全種茎を生産するためには、複数世代の増殖が必要となる。しかし、サトウキビ白葉病がまん延している地域では、健全種茎増殖圃場においてサトウキビ白葉病の虫媒感染が高頻度で発生し、健全種茎の増殖が困難である。そこで、健全種茎の増殖技術を開発し、製糖工場や公的機関などの、健全種茎を生産し農家に配布しようとする機関向けのマニュアルを作成する。

2.研究の成果の内容・特徴

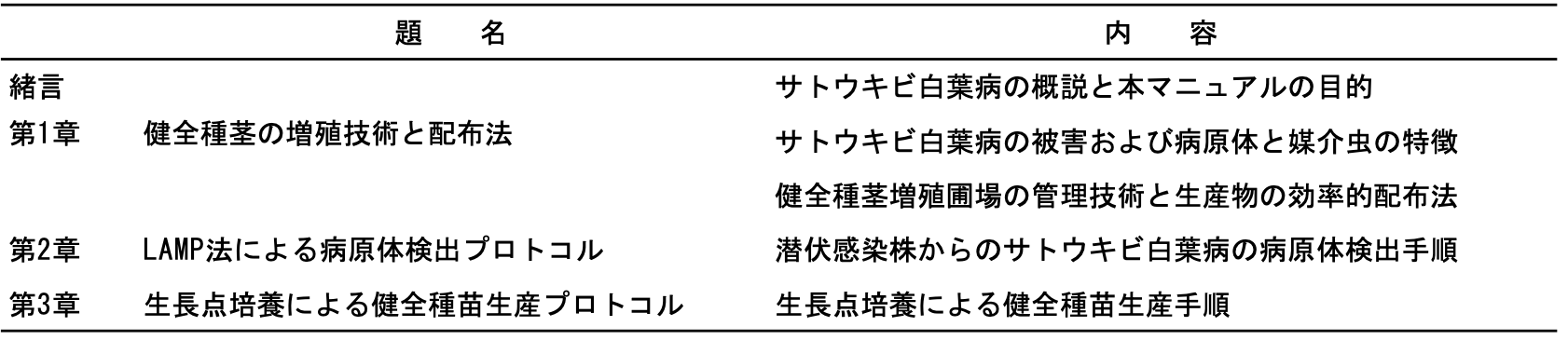

- 本マニュアルは、緒言および開発した健全種茎増殖技術に関する3章から構成される(表1)。

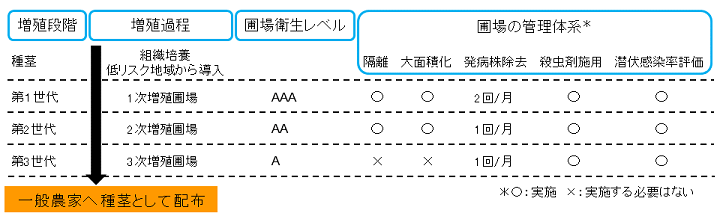

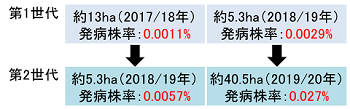

- 第1章では、サトウキビ白葉病の病原体および媒介虫の生態に基づき設計した健全種茎増殖圃場の管理技術(図1)、生産した健全種茎の効率的な配布法について記載している。サトウキビの増殖段階に適した圃場衛生レベルに応じて、隔離、大規模面積化、発病株除去、殺虫剤施用、潜伏感染率評価等の管理技術を組み合わせることで、罹病株率が実用レベルで十分に低率な種茎を生産できる(図2, 3)。

- 第2章では、サトウキビ白葉病の病原体を簡易に検出する方法として、サトウキビからの検体のサンプリング法と、LAMP法による感染の有無の検定のプロトコルを記載している。この手法は増殖の元になる健全な種苗の入手と潜伏感染率の評価に利用する。

- 第3章では、生長点培養法による健全種苗の生産プロトコルを記載している。この方法で生産された種苗は、生育させたのち、1次増殖圃場の健全種茎として利用できる。

- 本マニュアルにはタイ語版と英語版があり、同じ内容で構成されている。

表1 マニュアルの構成と主な内容

罹病株が発生した時の影響が大きい上位世代に、より多くのコストを投入する。

3.追跡評価実施時の状況(令和7年度)

本追跡調査は、外部評価者を松倉啓一郎(農業・食品産業技術総合研究機構植物防疫研究部門上級研究員)、研究担当者を小堀陽一(国際農研生産環境・畜産領域)とし、同成果の利用状況や普及に向けた課題を把握するためタイ国において現地調査を実施した。その際、これまでの研究・普及活動とタイ国の現状を踏まえ、評価項目に対する分析内容、判断基準と評価の手法を表1の通り設定した。

表1 評価項目に対する分析内容と判断基準

|

分析項目 |

分析内容・判断基準 |

調査項目・手法 |

|

①受益者・ターゲットグループの明確性 |

分析内容: |

・マニュアルに基づく健全種茎生産をした行政機関の位置する地域でのサトウキビ生産状況 |

|

②目標の妥当性 |

分析内容: |

・健全種茎を新植した圃場におけるサトウキビ白葉病の発生程度 |

|

③内容の有効性 |

分析内容: |

・健全種茎増殖技術による健全苗の生産規模・量 |

|

④普及体制や組織の有無・明確性 |

分析内容: |

・技術普及のための事業予算 |

|

⑤普及のための外部要因やリスク |

分析内容: |

・東南アジアにおける白葉病研究者のネットワークの有無 |

|

⑥波及効果(インパクト)の有無 |

分析内容: |

・健全種茎を生産している農家の軒数 |

|

⑦自立発展性の有無 |

分析内容: |

・マニュアルに掲載された技術から派生した新技術の内容とその利点 |

|

⑧その他(案件毎に必要な分析項目、改善点) |

なし |

|

4.分析項目ごとの評価結果

追跡調査では、プロジェクトの共同参画機関であったコンケン大学(KKU)、コンケン畑作物研究センター(KKFCRC)、農業普及局ウドンタニ事務所(DOAE-UD)に加え、協力機関としてマニュアルの作成や配布に協力していたサトウキビ・砂糖委員会事務局(OCSB)の第4支所、さらに本成果の最初の普及先のひとつと想定していた現地製糖工場の合併先であるカセットポンシュガー株式会社(KSP社)およびKSP社の契約農家を訪問し、マニュアルの活用状況、および各技術の実施状況について聞き取り調査を実施した。

現地調査で得られた情報を基に、本主要普及成果を調査・分析項目(8項目)毎に評価した。評価結果を以下に示す。

①受益者・ターゲットグループの明確性

- 「サトウキビ白葉病対策としての健全種茎増殖・配布マニュアル」(以下、マニュアル)を利用する機関の現地での位置づけ

サトウキビの健全種茎を生産・配布する行政機関や製糖工場、農家グループが直接の受益者であり、健全種茎を使用したサトウキビ生産を行う農家が二次的な受益者となる。タイでは自家増殖によって次世代の種茎を得る場合も多いが、行政普及機関や、契約農家による大規模なサトウキビ生産を実施している製糖工場が生産農家への種茎提供に中心的な役割を果たしている。追跡調査において、マニュアルを利用した健全種茎の生産・配布を実施していることを確認したDOAE-UDは、年間約340万トンのサトウキビを生産するウドンタニ県の農業普及を担当し、サトウキビ種茎を無償で配布するタイ国内の唯一の行政機関である。また、同様にマニュアルに基づく健全種茎を利用しているKSP社は年間200万トンほどのサトウキビを製糖処理する大企業である。以上のことから、行政機関や製糖工場はサトウキビの健全種茎の生産技術の普及ターゲットとして明確かつ妥当であると評価できる。

②目標の妥当性

- 健全種茎の利用によりサトウキビ白葉病の発生を抑えられるか

本成果はタイにおいてサトウキビの健全種茎の生産技術を確立することで白葉病の発生を抑え、サトウキビの安定生産に寄与することを目標としている。サトウキビは蔗茎による栄養繁殖によって次世代の種茎を得る。そのため、白葉病に感染した株を親株として次世代の種茎を得た場合、新植直後から白葉病は発生する。健全株の新植により親株からの白葉病の感染を断ち切ることは、圃場での発病抑制のみならず媒介昆虫によるファイトプラズマの獲得源の低減にも有効であると推察される。追跡調査を実施した2025年は白葉病の多発年であり、訪問したサトウキビ生産農家においても2年目圃場では白葉病が多発していたが、そのような状況下においても健全種茎を新植した圃場で白葉病の発生は確認されなかった。したがって、本目標は妥当であると評価できる。

③内容の有効性

- マニュアルに記載した技術はどの程度活用されているか

追跡評価において、本成果で作出した健全種茎の増殖技術(マニュアル第1章)、感染苗の分子診断技術(同第2章)、生長点培養技術(同第3章)のいずれも、現地ステークホルダーによる改良(詳細は⑦に記述)を経て生産圃場への健全種茎の提供に活用されていることを確認した。KSP社では2020-2021年シーズンから健全種茎の生産を自社および契約農家で開始し、2023-2024シーズンには健全種茎の生産量が19,400トンに達している。また、本技術は健全種茎の普及ターゲットとして当初想定していなかった種茎生産農家にも広く浸透していることを確認し、最大時には10県計80 haで種茎生産農家による健全種茎の生産が実施されていた。加えて、左記種茎生産農家から近隣農家への技術移転も行われているが、その農家数や栽培面積などの定量的な数値は確認できなかった。LAMP法による感染苗の分子診断技術についてはKKFCRCにおいて増殖苗の感染確認に利用されている。さらに、生長点培養については、キャッサバや落花生、ナスなどの種茎を生産・配布する行政機関であるDOAE-UDにおいて、本成果を利用することで、よりコンタミリスクが少ない健全種茎生産が大規模に行われるようになった。近年では、白葉病の発生状況に応じて毎年10万~100万本の健全苗を生産・配布している。生長点培養技術はKKFCRCにも近年導入され、毎年5万本の健全苗を生産・配布している。以上のように、いずれに技術も現地におけるサトウキビの健全種茎生産に大いに活用されており、本成果の有効性は高いと評価できる。

④普及体制や組織の有無・明確性

- タイ国内において技術普及は進んでいるか

本成果は、参加型研究として実施されており、参画機関であったKKU、KKFCRC、DOAE-UD、協力機関であったOCSBにより着実に技術の普及が図られている。OCSBでは2016年度から2021年度まで毎年700万バーツ(約3,000万円)の予算を投じて健全苗の増殖技術の普及および増殖事業を推進した。本普及にあたっては研究担当者であったKKUのHanboonsong博士も協力し、3年間で少なくとも21回、のべ1,431名の生産者に対して講習会を実施したほか、指導者向けのセミナーを3回、合計156名を対象として実施した。KKFCRCとDOAE-UDでは、本成果を利用し、上述のように自らの機関への生長点培養技術の導入もしくは既存技術の向上が行われ、健全種茎の生産・提供を実施している。さらに、KSP社に導入された健全苗増殖技術によって2023-2024シーズン生産されたサトウキビ健全種茎19,400トンのうち18,500トンはKSP社の契約農家で生産されたものであり、民間事業者によっても本技術の生産者への移転が進んでいる。以上のように、本成果で作出した技術は官民により着実に普及が図られていると評価できる。

⑤普及のための外部要因やリスク

- タイ以外の白葉病発生国において技術普及は進んでいるか

追跡調査において、タイ以外の国への技術普及は確認できなかった。本成果情報公表時に普及活動のひとつと想定していた国際ワークショップが新型コロナウイルスの流行の影響等により未開催なため、タイ以外の国や機関に対して本成果を発信する機会がほとんど得られていない。これがタイ以外への技術普及が進んでいない最大の要因と考えられた。一方、プロジェクト実施時に共同研究機関であるKKUの博士・修士学生として白葉病の研究に従事していた学生4名が、現在は博士号を取得しタイ国内の大学、ミャンマーの研究機関等に在籍している。加えて、関連研究で修士号を取得した学生のうち1名が、KKFCRCに研究員として在籍している。このように今後、タイ以外への技術普及の礎となりうる白葉病研究者の人的ネットワークは構築されつつある。

⑥波及効果(インパクト)の有無

- 健全苗茎の利用により白葉病の発生を抑制できることを、サトウキビの生産農家が理解しているか

マニュアルの発行およびその後の普及活動により、白葉病に対するサトウキビ生産者の意識が一定程度向上している。OCSB・KKUによる普及活動の中では10県の種茎生産農家計200軒が健全茎内の増殖を実施し、普及事業が終了後も一部問題(後述)はあるものの、健全種茎の生産を継続している。また、KSP社では契約農家を通して、合計約2万haのサトウキビ生産圃場で白葉病発病株の目視調査を実施している。追跡調査で訪問したKSP社の契約農家も、可能であればすべての新植で健全種茎を利用したいと考えており、健全種茎の有用性が認知されつつある。

一方で、白葉病対策における生産者の理解が十分でないという点も見受けられる。上記OCSB・KKUによる普及事業の終了後、サトウキビ価格の高騰をうけ、一部の種茎生産農家では栽植密度を高めており、これによる白葉病の集団発生リスクの上昇が懸念される。また、生産者は白葉病の発生が少なくなると健全種茎の使用をやめ、より安価な自家増殖種茎を使いだす傾向があることが、DOAE-UDとKSP社からの聞き取り調査において確認された。さらに、本追跡調査中、白葉病が発病した収穫後の株が放置されている圃場が多数確認された。このような圃場は媒介昆虫のファイトプラズマ獲得源となることから本来は持ち出しや耕うんなどにより迅速に処理されるべきである。これらの点において、白葉病の抜本的な解決にはサトウキビ生産者のさらなる理解促進が必要であると考えられる。

⑦自立発展性の有無

- マニュアルに掲載された技術の定着および改良が図られているか

本成果の公表以降、共同研究機関や製糖工場により、現地の状況に応じた各技術の最適化が進められている。健全種茎の増殖技術については、本成果の公表時点では大規模区画を前提とした技術であったが、OCSBとKKUが比較的小規模な種茎生産農家への普及を促進するにあたり、本成果の技術をもとに畝間を広くすることで小規模区画においても発病株を適切に除去できる栽培モデルを作成した。また、KSP社においては生長点の培養技術による健全苗を必要量確保することが困難であったため、白葉病の発生が少ない地域から購入した種茎を1次増殖用に確保し、健全種茎であることを確認したうえでマニュアルの手法に準じて健全種茎を増殖している。LAMP法による感染苗の分子診断を実施しているKKFCRCでは、タイ国内の化学薬品・機器メーカーであるパシフィックサイエンス社と共同で検査用試薬の低コスト化を進め、1サンプルあたりの検査費用を6分の1ほどまでに縮減した。また、生長点培養技術については、DOAE-UDにおいて、切り出した生長点を含む植物片をあらかじめ抗生物質で処理することで、全ての外皮を除去する必要性をなくし、ファイトプラズマの混入リスクの低減と発芽率向上を両立させる技術を作出している。また、KKFCRCではタイのAgricultural Research Development Agencyから研究資金を獲得し、培養技術の改良研究を実施している(研究内容の詳細についての情報は取得できなかった)。以上のように、本成果で確立した技術をもとに、各機関において現地の状況や実用性を考慮した技術の改良が進められており、自立的な技術の発展が確認された。

⑧その他

5.総合評価

(1) 普及が拡大または停滞している要因の分析

タイ国内でのマニュアルの利用が順調に拡大している要因として、白葉病対策の重要性を理解しているタイ国内の複数の機関がプロジェクトに参画していたことが挙げられる。KKFCRCやDOAE-UDは参画機関であると同時に技術の普及先も兼ねており、これが技術の円滑な普及に寄与した。また、協力機関であったOCSBはタイの工業省傘下の部局であり、その潤沢な予算により、結果として10県200軒におよぶ種茎生産農家への健全種茎増殖技術の普及が実現した。また、参加型研究であったことからJIRCASの研究担当者と各機関の担当者との間には緊密な協力・信頼関係が確立されており、研究期間の終了後もJIRCASの研究担当者による綿密なフォローアップがあったことも特筆すべき要因と思慮される。一方で、タイ以外の国への普及が停滞している要因は国際ワークショップ等による情報発信の場が少ないことが要因と考えられる。

(2) 普及拡大のための改善事項、提言

タイ国内における健全種茎のさらなる普及に向けては、技術のさらなる簡易化・低コスト化が必要である。健全種茎の増殖においては月に1~2回の頻度で感染株の調査・除去を実施する必要があり、これは現在はすべて人力で行われている。ドローンや自動除草機等のスマート技術が確立されれば、さらに大量の健全種茎生産が可能になると推察される。また、組織培養によって生産できる健全苗の量は、タイ国内全体のサトウキビ生産に要する需要をまったく賄えない。白葉病の多発地域では健全苗の確保は重要であるため、KSP社では白葉病の発生が少ない地域の種茎を利用することで大量の健全苗の確保に成功している。地域や年次ごとの白葉病の発生状況に応じて柔軟に健全種茎を提供できる体制を整えることで、健全種茎のさらなる利用促進が期待される。

(3) 今後の追跡評価の必要性、方法・時期等の提言

本成果である健全苗の生産に関する技術については、その普及と自立的発展がかなりの程度認められていることから、追跡評価は必要ないと考えられる。一方で、本プロジェクトのアウトカムであるタイにおける白葉病の発生鎮静化に向けては、研究担当者らによる継続的なフォローアップが必要であると考えられる。

(4) その他(類似プロジェクトや類似地区における研究プロジェクト実施における提言等)

本追跡調査を実施した際、複数の者からSugarcane streak mosaic virus(SSMV)がサトウキビの新たな病害として危惧されているとの情報を得た。また、サトウキビと同様に栄養繁殖によって次世代を得るキャッサバにおいても、Cassava mosaic virus(CMV)の多発圃場が確認された。これらウイルス病は白葉病と同様、昆虫によって媒介される病害(SSMVは物理的な感染もある)であり、本成果を創出する過程で得られたノウハウや人的ネットワークを活用することで、比較的短期間での対策技術の開発が期待できる。

国際農研 企画連携部 企画管理室 研究企画科

TEL : 029-838-6331