ガーナ北部の氾濫低湿地における水稲作導入に向けた湛水可能性の評価

マイクロ波衛星画像が捉えた冠水域の地理的分布特性に基づいて湛水可能性を評価する手法は、天水による稲作に必要な湛水が期待できる場所の選定に役立ち、アフリカに広く分布する氾濫低湿地への稲作の導入に貢献する。

背景・ねらい

サブサハラアフリカ諸国では近年、コメの消費と輸入が急速に拡大しており、域内での増産が強く求められている。アフリカの稲作は主に天水畑地、天水低地、潅漑地において行われているが、なかでも天水低地の約9割は未利用地であり、稲作の導入や生産拡大のための大きなポテンシャルを有している。天水低地の中でもとくに氾濫低湿地に低コスト稲作を導入するには、河川や湖沼からの氾濫によって稲作に必要な湛水が期待できる場所の選定が不可欠である。そこで、ガーナ国ノーザン州を流れる白ボルタ川流域に位置するプロジェクトサイトを対象に、地形的な要因に基づいて湛水可能性を評価する手法を開発する。

成果の内容・特徴

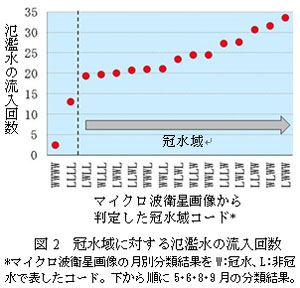

- 広範囲に及ぶ氾濫が発生した2010年の5・6・8・9月に取得されたマイクロ波衛星画像(ALOS/PALSAR、地上分解能10m)に対して各月ごとに水域と陸域を区分する閾値を設けて分類し、水域を冠水、陸域を非冠水とみなすと、水域に分類された回数が各地点の冠水頻度となる。プロジェクトサイトにおける冠水頻度(y)と水源からの距離(x)との間には、

y = -1.281ln(x)+9.0566 (R² = 0.9415) の関係が見出される(図1)。 - ボルタ川に隣接する最低標高地点から氾濫が起こった場合の水の挙動をシミュレートするプログラム“SimFlood”(越智士郎氏作成)を用いて氾濫水が通過する回数(流入回数)を推定すると、本地域の冠水域は流入回数が20を超える地点に分布していることがわかる(図2)。

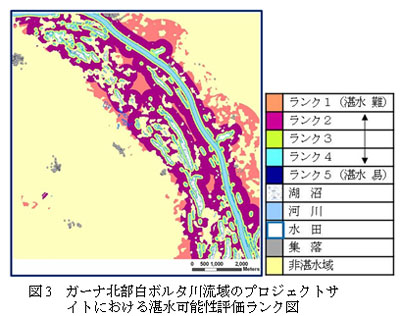

- GISを用いて水源(河川及び湖沼)からの距離図を作成し、上記1に示した回帰式に代入して冠水頻度の推定図を作成した後、氾濫水の流入回数が20を超える地点を抽出することにより、湛水可能性の評価図が作成できる(図3)。2011年9月に現地で測定した土壌水分と比較すると、湛水可能性の評価ランクが高いほど土壌水分が多く(表1)、本評価結果の妥当性が示されている。

成果の活用面・留意点

- 氾濫シミュレーションプログラム“SimFlood”は実行形式のソフトウェアとして配布可能であるため、数値標高データ(DEM)と水源分布図を用意することにより、他の氾濫低湿地を対象とする湛水可能性の評価に利用できる。

- 雨期の冠水域の分布を同定するには雲を透過するマイクロ波衛星画像を用いた時系列解析が有効であるが、安価なPALSARを搭載した衛星ALOSは2011年4月に運用を停止し、新規のデータは取得できないため、過去のアーカイブデータを利用することとなる。

具体的データ

- Affiliation

-

国際農研 社会科学領域

- 分類

-

研究B

- プログラム名

- 予算区分

-

交付金 » アフリカ稲作振興

- 研究期間

-

2011年度(2011~2015年度)

- 研究担当者

-

山本 由紀代 ( 社会科学領域 )

辻本 泰弘 ( 生産環境・畜産領域 )

ORCID ID0000-0001-7738-9913科研費研究者番号: 20588511藤原 洋一 ( 石川県立大学 )

科研費研究者番号: 10414038坂上 潤一 ( 社会科学領域 )

Fosu Mathias ( ガーナ国サバンナ農業研究所 )

- ほか

- 発表論文等

-

Yamamoto et al., (2012), Environment, Development and Sustainability, 14(6):955-971.

山本ら (2013), 熱帯農業研究,5(2):156-159.

- 日本語PDF

-

2012_13_A4_ja.pdf56.5 KB

- English PDF

-

2012_13_A4_en.pdf181.8 KB