衛星データによるインド・デカン高原中央部における農地利用度把握手法の開発

衛星データから計算される植生指数値は、土地利用毎に異なった季節変化を示す。インド半乾燥地域を対象とした場合、雨季後の作期(ラビー期)後半において植生指数値により農地と他の用途との区別が可能となる。こうした特性を利用し、年々の農地利用の空間分布を推定する手法を開発した。さらに、農地分布と自然条件との対応関係を解析した。

背景・ねらい

インド半乾燥地域には天水に依存する畑作地が広く見られる。こうした農業活動は安定的ではなく、その持続性を議論するためには、農地分布に関する時間的・空間的状況を調べる必要がある。既存の統計資料や地図に適当な情報が含まれない場合、すでに一定期間の蓄積がある衛星リモートセンシングデータを活用することが有効と考えられる。本研究では、観測日の差異が地表の植被状態に与える影響を補正してラビー期における農地利用部を判別し、その分布が年々どのように変化してきたかを推定する手法の開発を行った。

成果の内容・特徴

- デカン高原中央部に位置するICRISAT(国際半乾燥熱帯作物研究所)周辺地域を対象とするIRS(インド・リモートセンシング衛星)データを検索したところ、雨季後の作期であるラビー期(11月~3月頃)において、1988年の打ち上げ以降毎年1~2シーンの観測条件の良いデータが存在した。

- 解析全年度を通じてラビー期の土地利用が不変であると見なされる地域を抽出し、土地利用毎の正規化植生指数値の時間変化を調べた。その結果、ラビー期後半において、植生指数値が高い方から順に農地、林地・ブッシュ、野草地、裸地となり、いずれも時間とともにほぼ直線的に減少することが判った(図1)。

- このことから、たとえ観測日や作物の生育状態が異なる場合においても、図1に示された正規化植生指数の閾値を用いて、農地を他の土地利用項目から判別することが可能となった。

- 毎年のラビー期における農地の割合と播種期の降水量との関係を見たところ、両者には一般に正の相関があるが、降水量が多大な場合には必ずしも農地が増加しない様子が示された(図2)。

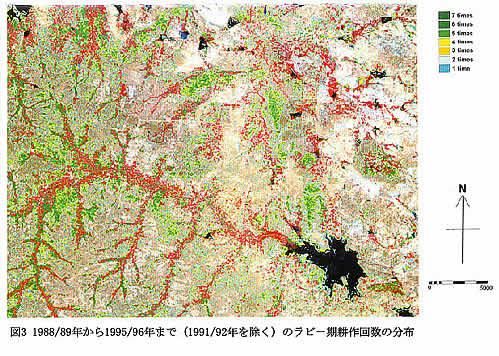

- 解析期間を通じて耕作の頻度が高く、少雨年でも作付されたと推定される農地は、谷部の周辺に多く立地し、これらの地域から放射状に耕作頻度が低くなる傾向があることが示された(図3)。

成果の活用面・留意点

本研究で開発された手法は、作期が定期的であり、作付された作物間における生育期間の差異が大きくない場合に有効であると考えられる。こうした適用性の検討および推定精度の定量的評価は、今後の課題として残されている。

具体的データ

- Affiliation

-

国際農研 環境資源部

- 分類

-

研究

- 予算区分

- 国際農業(環境変動評価技術)

- 研究課題

-

熱帯林伐採跡地等の農地への転用による環境変動の評価技術と持続的土地利用法の確立

- 研究期間

-

平成9年度(平成5~9年)

- 研究担当者

-

内田 諭 ( 環境資源部 )

- ほか

- 発表論文等

-

Uchida, S. (1997) Temporal Analysis of Agricultural Land Use in the Semi‐Arid Tropics of India Using IRS Data. Proc. 18th Asian Conference on Remote Sensing, Kuala Lumpur, A‐7.

内田諭 (1997) 植生指数による熱帯半乾燥地域における農地の経年変動の解析. 日本写真測量学会秋季学術講演会発表論文集, 187-192.

- 日本語PDF

-

1997_08_A3_ja.pdf1.33 MB